Русские счеты широко использовались при начальном обучении арифметике в качестве учебного пособия.

А благодаря известному французскому математику и механику Ж. Понселе, который познакомился со счетами в Саратове, будучи военнопленным, счеты перекочевали во Францию, а затем появились и в других странах Европы.

Этот нехитрый прибор благополучно дожил и до наших дней. Например, недавно в Думе при голосовании вдруг отказало электронное табло, вице–спикер, ведший заседание, ничуть не смущаясь телекамер, достал конторские счеты и принялся лихо щелкать костяшками, суммируя голоса «за» и «против».

И все же счеты больше предпочитали финансисты. А вот инженеры для своих расчетов до недавнего времени сплошь и рядом использовали другой счетный прибор – логарифмическую линейку.

Она буквально спасла многих людей от изнурительного механического труда. А то ведь чиновник британского адмиралтейства Сэмюэл Пепис 4 июля 1662 года отметил в своем дневнике, что пришел в контору к пяти часам утра только для того, чтобы привести в порядок свои расчеты и подучить таблицу умножения. И, заметьте, Пепис был хорошо образованным для своего времени человеком, имел диплом Кембриджа, а впоследствии даже стал президентом Королевского общества и другом Исаака Ньютона.

Спас всех Джон Непер, про которого астроном Иоганн Кеплер писал тюбингенскому профессору математики В. Шиккардуг «...Некий шотландский барон, имени которого я не запомнил, выступил с блестящим достижением: он каждую задачу на умножение и деление превращает в чистое сложение и вычитание...» В 1614 году он опубликовал знаменитый трактат «Описание удивительных таблиц логарифмов».

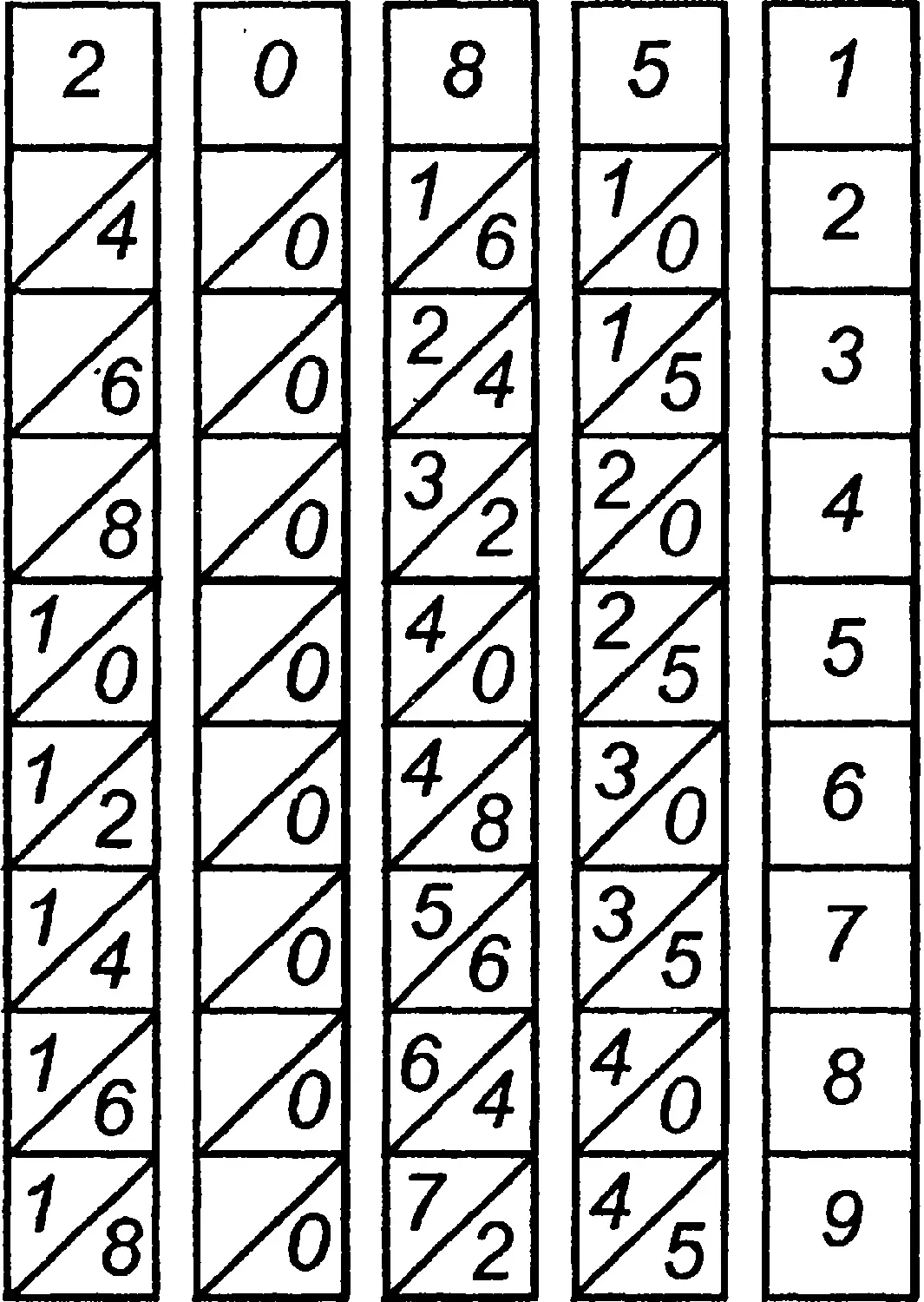

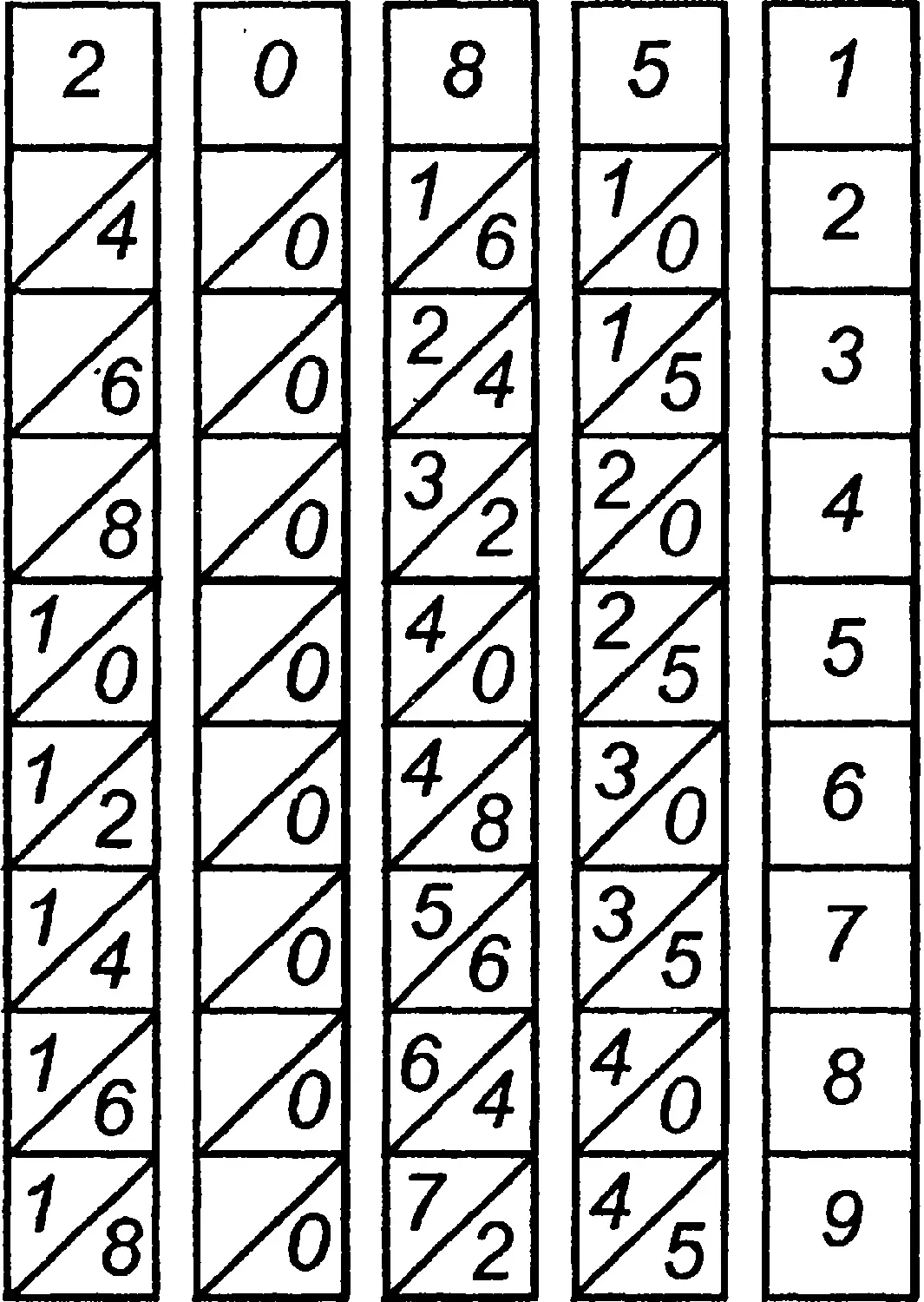

Умножение на палочках Непера

Однако пользоваться таблицами было не совсем удобно. Поэтому вслед за изобретением логарифмов делаются попытки механизировать логарифмические вычисления. Наиболее удачной была идея профессора астрономии Грэшемского колледжа Эдмунда Гюнтера. Он построил логарифмическую шкалу, которая использовалась вместе с двумя циркулями–измерителями.

В России первое описание шкалы Гюнтера было сделано соратником Петра I, профессором Морской академии А. Д. Фархварсоном. Он родился в Шотландии, был профессором математики Абердинского университета, а приехав в Россию, стал преподавателем в Математической и навигацкой школах в Москве, затем Морской академии в Петербурге.

В академии Фархварсон преподавал арифметику, геометрию, тригонометрию, геодезию и навигацию. И рассказал своим слушателям об изобретении, сделанном на его родине. Тем более что вскоре англичанин Уильям Отред, священник и математик, придал изобретению Гюнтера более удобный вид – круговая шкала стала линейной Случилось это примерно в 1630 году.

В 1654 году англичанин Роберт Биссакер предложил конструкцию прямоугольной логарифмической линейки, сохранившуюся в принципе до нашего времени. Его линейка состояла из трех самшитовых планок длиной около 60 см; две внешние удерживались вместе медной оправкой, а третья (движок) свободно скользила между ними. Каждой шкале на неподвижных, планках соответствовала такая же на движке. Шкалы имелись на обеих сторонах линейки.

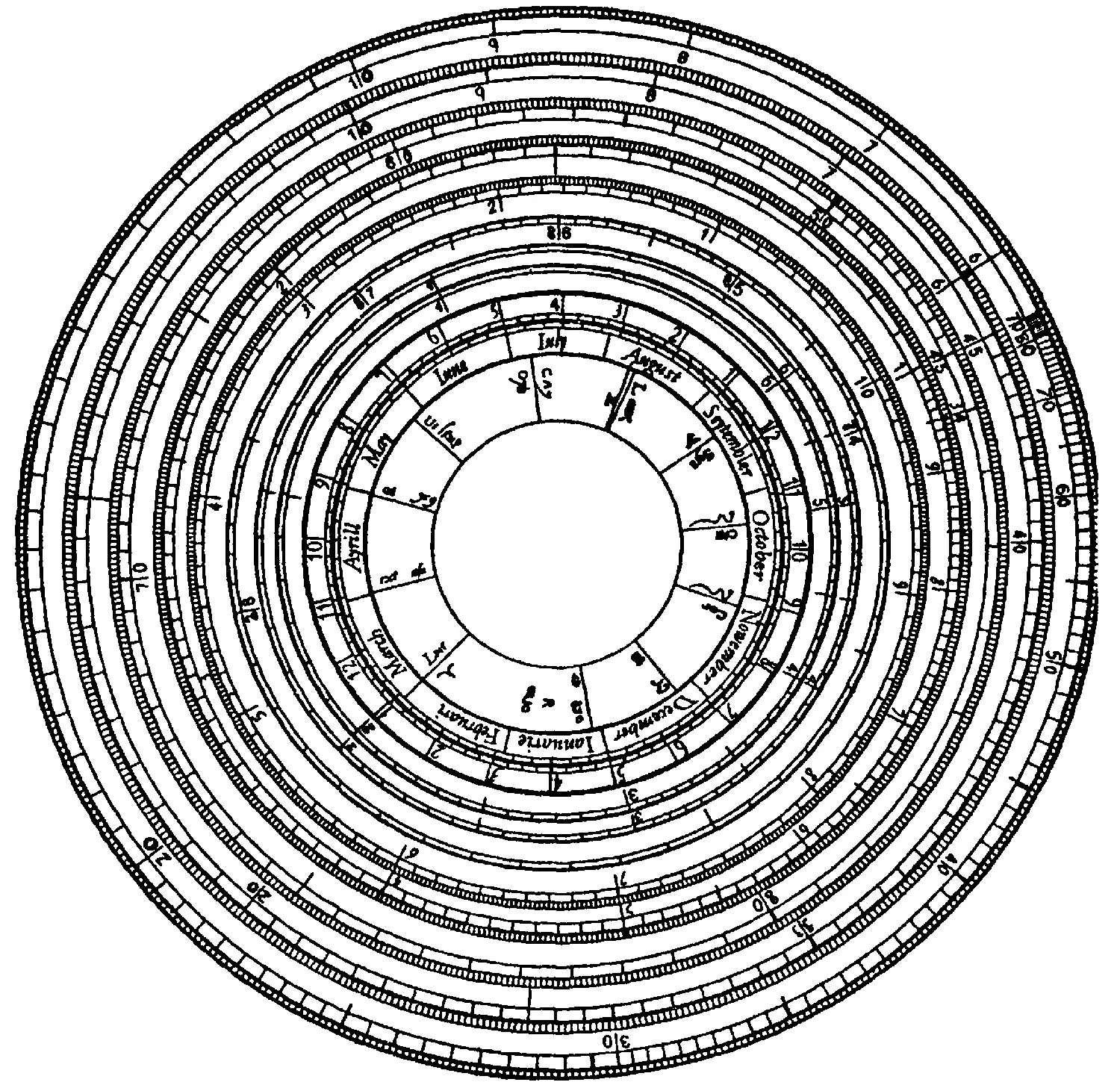

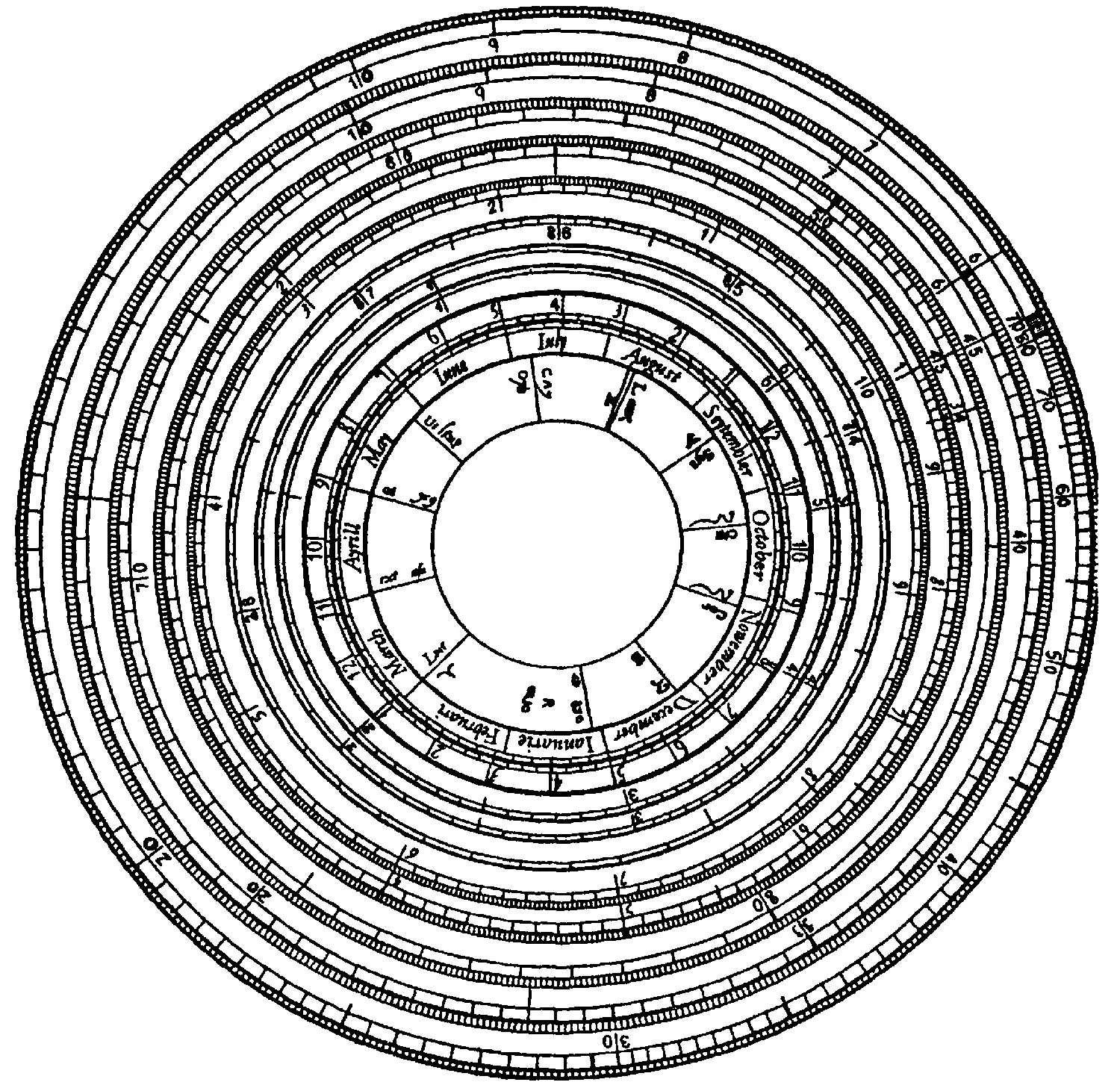

Шкала Отреда

Потом линейку еще неоднократно усовершенствовали, предлагая разное размещение шкал, а сам великий Ньютон в 1675 году предложил разместить на ней еще и «бегунок» – подвижное стеклышко с риской. Использование «бегунка» намного ускоряет и упрощает вычисления.

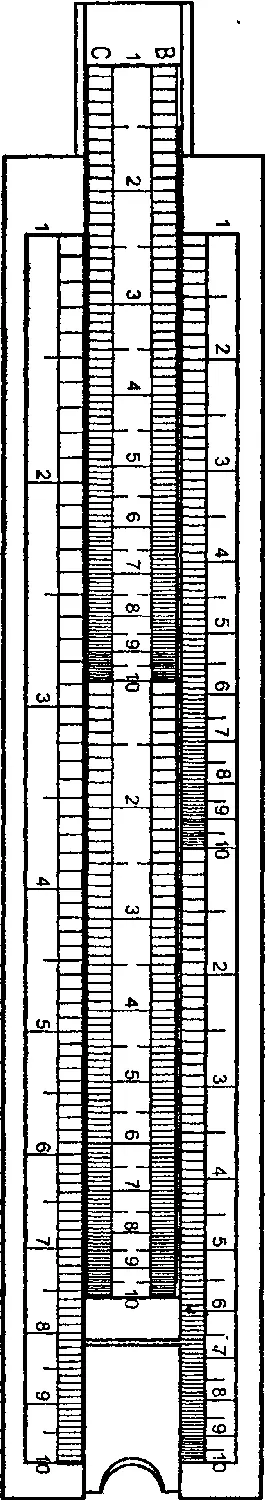

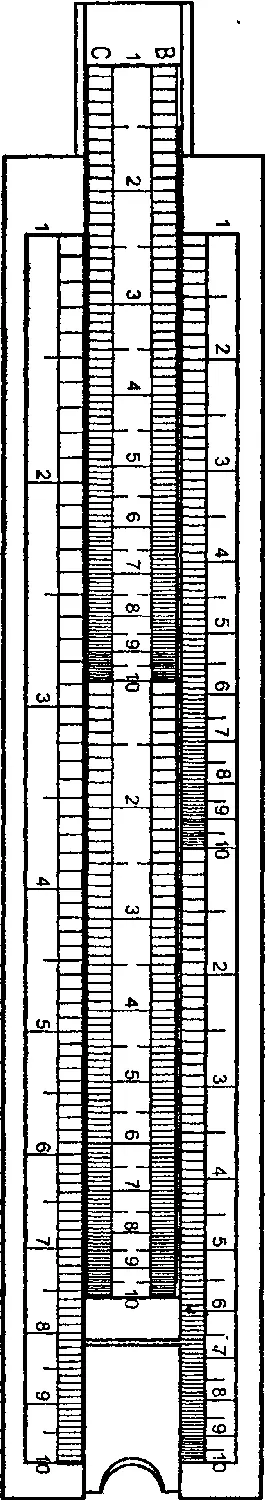

Линейка Уатта

Правда, физически – как элемент логарифмической линейки – «бегунок» .появился лишь спустя сто лет, когда Джон Робертсон, преподаватель Королевской математической школы в Портсмуте, а затем библиотекарь лондонского Королевского общества, предложил свою линейку для навигационных расчетов.

А в 1850 году 19–летний французский офицер Амедей Манхейм, служивший в крепости Метц, придумал логарифмическую линейку, которая стала наиболее популярной среди инструментов подобного рода.

Читать дальше