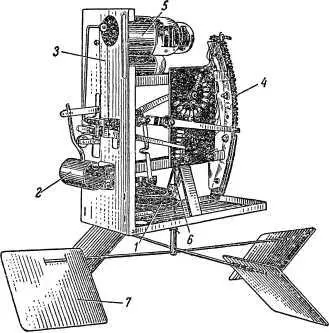

Изменения давления воспринимаются двумя анероидными коробочками. Одной стороной они закреплены неподвижно на корпусе прибора, а другой соединены с пером 1. При уменьшении давления перо смещается вверх.

Температура измеряется биметаллической пластинкой, один конец которой также жёстко закреплён на корпусе, а другой соединён с пером 2. При понижении температуры перо также смещается вверх.

Изменения влажности воспринимаются пучком волос. Один конец его неподвижен, другой — перемещает перо 3. При уменьшении влажности перо опускается.

Все перья — давления, температуры и влажности — вычерчивают непрерывные линии на вращающемся барабане 4, покрытом закопчённой бумажной лентой. Барабан приводится в движение часовым механизмом.

Кроме того, в метеорографе имеется ещё одно неподвижное, контрольное перо 5. Оно вычерчивает на барабане прямую линию. Эта линия служит для расшифровки записей давления, температуры и влажности.

После спуска метеорографа на землю метеорологи тщательно обрабатывают его записи и узнают, как изменялись с высотой давление, температура и влажность воздуха.

Метеорографы, поднимаемые на змеях и привязных аэростатах, имеют ещё анемограф, автоматически записывающий скорость ветра.

Радиозонд. Радиозондом называется прибор, автоматически передающий по радио сигналы о величине давления, температуры и влажности непосредственно во время полёта. Радиозонд поднимается на резиновом шаре, наполненном водородом.

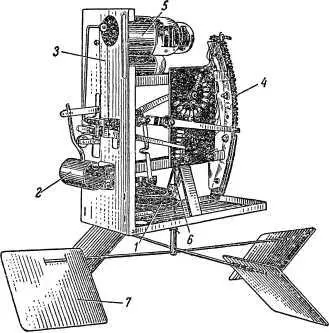

На рисунке 9 представлен общий вид радиозонда.

Рис. 9. Радиозонд.

Так же как и в метеорографе, изменения давления воспринимаются в радиозонде анероидными коробочками 1, изменения температуры — биметаллической пластинкой 2, изменения влажности — пучком волос 3.

Анероидные коробочки, биметаллическая пластинка и пучок волос связаны с перьями. Но в отличие от метеорографа в радиозонде перья не вычерчивают линии на закопчённой бумаге, а скользят по особым зубчатым металлическим гребёнкам 4; каждое перо — по своей гребёнке.

Нет в радиозонде и регистрирующего барабана. Вместо него имеется маленький радиопередатчик 5 и особое коммутаторное устройство 6, вращающееся от крыльчатки 7. Когда какое-либо из перьев находится на металлическом зубце гребёнки, оно, через коммутаторное устройство, замыкает электрическую цепь радиопередатчика, и он посылает на землю условный радиосигнал.

На месте выпуска радиозонда его сигналы принимаются радиоприёмником в течение всего полёта. Характер сигналов и порядок их чередования позволяют установить последовательные положения перьев давления, температуры и влажности на соответствующих гребёнках. А каждому положению пера давления на его гребёнке соответствует строго определённая величина давления; каждому положению пера температуры — определённая величина температуры и каждому положению пера влажности — определённая величина влажности.

Таким образом, по сигналам, передаваемым радиозондом, можно узнать, каковы давление, температура и влажность воздуха на той или иной высоте.

3. НА ДНЕ ВОЗДУШНОГО ОКЕАНА

Крушение кораблей в море во время бурь, наводнения и другие стихийные бедствия, связанные с изменением погоды, уже давно настойчиво указывали на необходимость систематического изучения атмосферных явлений.

Около двухсот лет назад великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов впервые высказал идею о необходимости организовать постоянные наблюдения за состоянием атмосферы. Он предлагал в различных частях света поставить станции с самопишущими приборами, показания которых дали бы возможность предвидеть погоду. Ломоносов писал: «Предвидеть перемены погоды подлинно претрудно и едва постижимо быть кажется. Но всё трудами приобрести возможно…».

Идея Ломоносова о постоянных наблюдениях осуществилась только через столетие. В 1849 году в Петербурге начала работать первая в мире Физическая обсерватория. Пятьдесят пять русских метеорологических станций стали посылать в Обсерваторию свои наблюдения над состоянием приземного слоя воздуха.

С 1872 года Обсерватория начала издавать ежедневный обзор погоды. В 1874 году академик Михаил Александрович Рыкачёв организовал в Обсерватории отдел штормовых предупреждений, а в начале XX века он организовал службу предупреждения о наводнениях и службу предупреждения о метелях и резких переменах погоды для мест, где проходили железнодорожные линии.

Читать дальше

![Виктор Щукин Штурм неба [Как изучается атмосфера] обложка книги](/books/418067/viktor-chukin-shturm-neba-kak-izuchaetsya-atmosfera-cover.webp)