• жесты – разнообразные движения руками и головой; жестикуляция характеризуется интенсивностью, которая зависит от национальной культуры и эмоционального состояния;

• походку – стиль передвижения, по которому легко распознать эмоциональное состояние.

К невербальным средствам общения, связанным с голосом, относятся:

• просодика – общее название ритмико-интонационных сторон речи (высота и тембр голоса, громкость голосового тона, скорость речи, сила ударения);

• экстралингвистика – включение в речь пауз, плача, кашля, смеха, вздохов.

Такесические средства общения – динамические прикосновения в виде рукопожатия, похлопывания, поцелуя (биологически необходимая форма человеческого общения). Использование такесических средств общения зависит от статуса общающихся сторон; возраста; пола; степени знакомства; национальных обычаев, традиций.

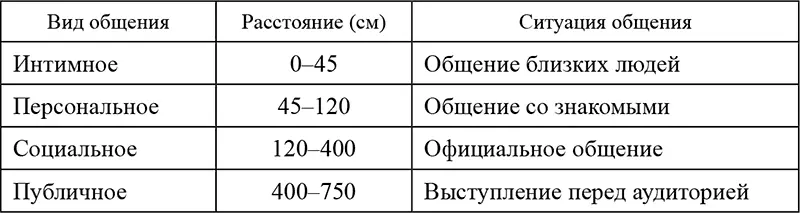

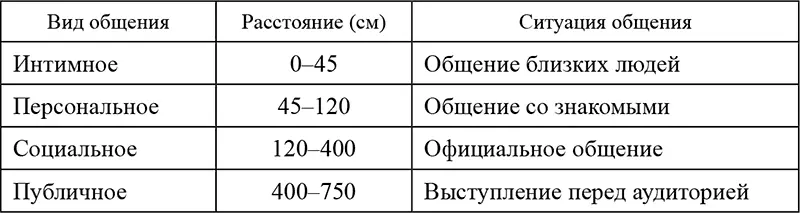

Проксемические характеристики – ориентация партнеров в момент общения, дистанция между ними (определяется культурными и национальными факторами). Существуют следующие примерные нормы приближения общающихся людей (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Нормы приближения общающихся людей

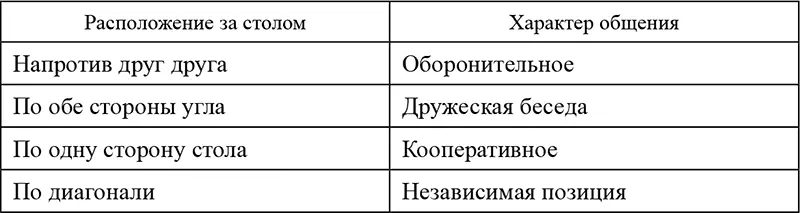

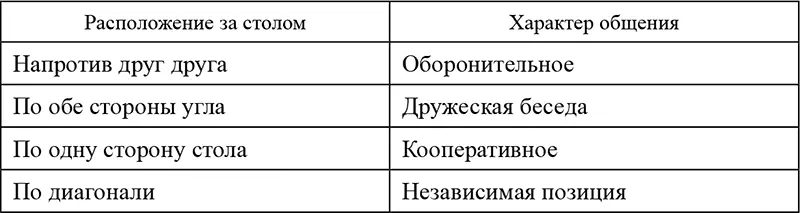

Проксемика учитывает также ориентацию на угол общения – поворот тела, носка ноги в направлении партнера или от него (направление мыслей). Важно учитывать позиции общающихся сторон за столом (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Расположение партнеров во время переговоров

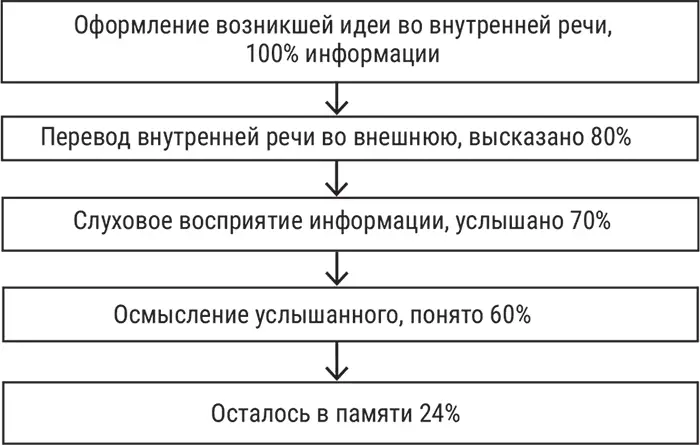

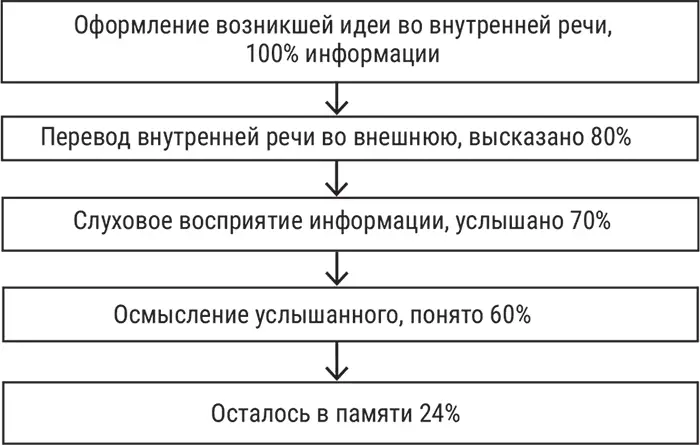

Функцией вербальных средств общения является передача информации, которая осуществляется при помощи языка. Этот процесс включает следующие этапы (рис. 1.2).

При переходе с одного этапа на другой частично искажается смысл и происходит потеря информации. Адекватность восприятия информации во многом зависит от наличия (отсутствия) коммуникативных барьеров. Выделяют следующие коммуникативные барьеры:

•информационно-дефицитный – механический обрыв информации и отсюда ее искажение, неясность;

Рис. 1.2. Этапы передачи информации

•замещающе-искажающий – придание полученной информации иного значения (чаще всего возникает, когда передача идет через несколько человек – ретрансляторов);

•фонетическое непонимание – разные языки, диалекты общения, дефекты речи и дикции, неправильный грамматический строй речи;

•семантический – различия в системах значений (тезаурусах) участников общения (жаргон, сленг, шутки, цитаты, обороты речи);

•стилистический – несоответствие стиля речи коммуникатора и ситуации общения (стиля речи и психологического состояния);

•логический – логика рассуждения коммуникатора является слишком сложной для реципиента, либо представляется ему неверной, противоречащей присущей ему манере доказательства (женская, мужская, детская логика);

•социально-культурные различия – различия социальные, политические, религиозные, профессиональные, определяющие степень авторитета коммуникатора и соответственно степень внимания к предлагаемой информации.

Величина потерь информации определяется: совершенством человеческой речи; полнотой и точностью воплощения мысли в словарные фразы; наличием или отсутствием доверия к собеседнику; личными целями и устремлениями; совпадением или несовпадением словарного запаса.

Помимо чистой информации сообщение имеет личностный смысл – представляется в виде жалобы, проблемы, сообщения об успехе, радостных моментах и т. д. Успешность делового общения во многом зависит от умения слушать (можно слушать, но не слышать). К ошибкам слушания относят: перебивание собеседника; поспешные выводы и поспешные возражения; непрошеные советы.

Коммуникативные навыки можно развивать и совершенствовать.

1.3. Интерактивная сторона общения (общение как взаимодействие)

Основное назначение интерактивной стороны общения– воздействие на партнера, взаимодействие, которое может быть ориентировано на контроль и понимание.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу