Таким образом, в настоящее время существуют следующие основные теории происхождения клиновидных дефектов зубов:

1. Механическая – дефекты возникают в результате стирания тканей зубов во время их чистки щеткой и зубным порошком или других механических воздействий По этой теории клиновидные дефекты можно считать разновидностью патологической стираемости зубов.

2. Химическая – причина патологии в растворении тканей зубов органическими кислотами, которые образуются вследствие брожения остатков пищи у шеек зубов; допускается растворяющее действие кислот и щелочей, вводимых с пищей; неправильное использование средств для отбеливания зубов.

3. Соматическая – клиновидные дефекты возникают в результате нервно-дистрофических расстройств, расстройств алиментарного происхождения и изменений, возникающих при эндокринных нарушениях (особенно при заболеваниях щитовидной железы и половых желез), заболеваниях центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Установлены новые нозологические формы заболеваний: поражения зубов у токсикоманов, при воздействии радиоактивного загрязнения окружающей среды.

4. Генетическая – причина патологии во врожденной слабости цемента шейки зуба или в изменении органической субстанции зубов, в результате чего ослабляется связь с неорганическими веществами, которые и вымываются под воздействием механических причин.

Однако имеются проявления, которым не может дать объяснение ни одна теория возникновения клиновидных дефектов: более частое поражение вестибулярной поверхности зубов по сравнению с оральной; сравнительно редкое поражение кариесом зубов, имеющих клиновидные дефекты и др. Таким образом, вопрос этиологии клиновидных дефектов остается актуальным.

Выделяют четыре стадии развития клиновидного дефекта зубов(Грошиков М. И., 1985):

I стадия – начальные проявления, с почти невидимой убылью ткани, регистрируемые с помощью лупы и характеризующиеся гиперестезией шеек зубов. При осторожном окрашивании шейки зубов 5 %-ным спиртовым раствором йода видна тонкая полоска.

II стадия – поверхностные клиновидные дефекты в виде щелевидных повреждений эмали глубиной до 0,2 мм, длиной 3,0 – 3,5 мм вблизи эмалево-цементной границы, характеризующиеся блестящей поверхностью и выраженной гиперестезией шеек зубов. Хорошо окрашиваются 5 %-ным спиртвым раствором йода, не окрашиваются раствором метиленового синего.

III стадия – средние клиновидные дефекты, образованные двумя плоскостями, располагающимися под углом 40 – 45° при средней глубине 0,2 – 0,3 мм и длине 3,5 – 4,0 мм, характеризующиеся желтоватым цветом гладкого дентина, хорошо окрашиваются 5 %-ным спиртовым раствором йода, не окрашиваются раствором метиленового синего. Гиперестезия выражена умеренно.

IV стадия – глубокие клиновидные дефекты, имеющие длину 5 мм и более, сопровождающиеся поражением глубоких слоев дентина вплоть до коронковой полости зуба, с блестящей, гладкой поверхностью и ровным краем. Хорошо окрашиваются 5 %-ным спиртовым раствором йода, не окрашиваются раствором метиленового синего. Гиперестезия выражена умеренно.

I и II стадии чаще встречаются у пациентов молодого возраста (до 30 лет), III и IV – обычно развиваются у лиц среднего и пожилого возраста (40 – 60 лет и старше).

Существуют фазы обострения и стабилизации заболевания. Фаза обострения часто обусловлена неблагоприятными изменениями фоновой патологии. Процесс убыли тканей зубов идет более быстро, что можно заметить в течение 1,5 – 2 месяцев. Усиливается гиперестезия дентина, индекс реминерализации достигает 2,5 – 3,0 баллов. Фаза стабилизации характеризуется медленным развитием клиновидного дефекта: в течение 8 – 9 месяцев увеличение дефекта мало заметно. Гиперестезия дентина выражена умеренно или слабо, индекс реминерализации не превышает 1,0 – 1,5 баллов.

Клиновидные дефекты обычно развиваются медленно, у 82 % лиц они сопровождаются гиперестезией дентина. Кариес в области клиновидного дефекта встречается редко (4,2 – 18,5 % случаев). Однако может быть и быстрое прогрессирование заболевания, что может привести к осложнениям в виде пульпита и даже отлому коронки зуба.

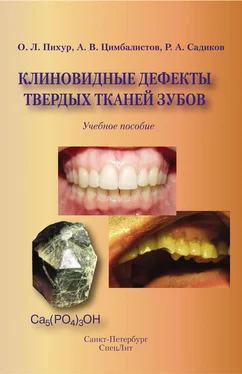

1.4. Клиническая картина клиновидных дефектов зубов

Согласно литературным данным (Бурлуцкий А. С., 1984), клиновидными дефектами чаще всего поражаются клыки обеих челюстей (36 – 37 %), затем следуют премоляры (20 – 23 %), моляры (13 – 19 %) и резцы (4 – 9 %).

Читать дальше