Органические вещества. Углеводы – органические соединения с общей химической формулой Сn(H 2О)m. Содержание углеводов в животных клетках составляет от 1 % до 5 %, а в клетках растений достигает 70 %.

Углеводы подразделяют на моносахариды (простые сахара), дисахариды или олигосахариды (состоят из 2-10 молекул простых сахаров) и полисахариды (сложные сахара).

Липиды – разнообразные по строению жироподобные вещества, почти нерастворимые в воде (гидрофобные), но хорошо растворимые в неполярных растворителях (хлороформе, метаноле). Наиболее распространенные липиды: воски , нейтральные жиры, фосфолипиды и стероиды .

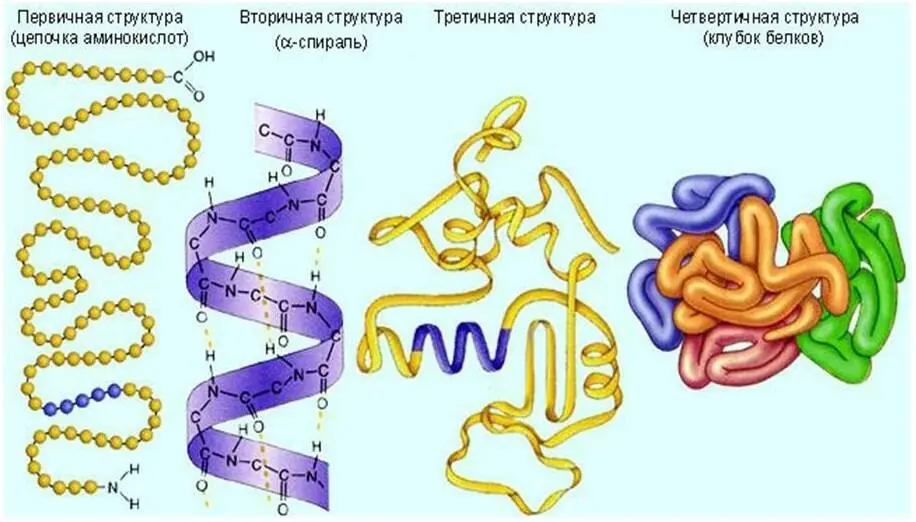

Белки – высокомолекулярные полимерные органические вещества, определяющие структуру и жизнедеятельность клетки и организма в целом. Структурной единицей, мономером их биополимерной молекулы является аминокислота. Все организмы для синтеза белков используют 20 одних и тех же аминокислот, 8 из них не могут синтезироваться организмом человека и должны поступать с пищей – их называют незаменимыми.

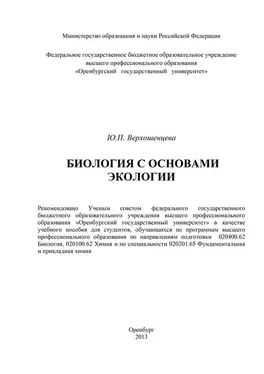

Выделяют четыре уровня организации белковых молекул: первичный, вторичный, третичный и четвертичный (рисунок 2).

Ферменты – органические вещества белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химическим превращениям.

Все ферменты помимо белка содержат небелковые компоненты. Белковая часть называется апоферментом, а небелковая – кофактор (если это простое неорганическое вещество, например Zn 2+) или кофермент (коэнзим) (если это органическое соединение).

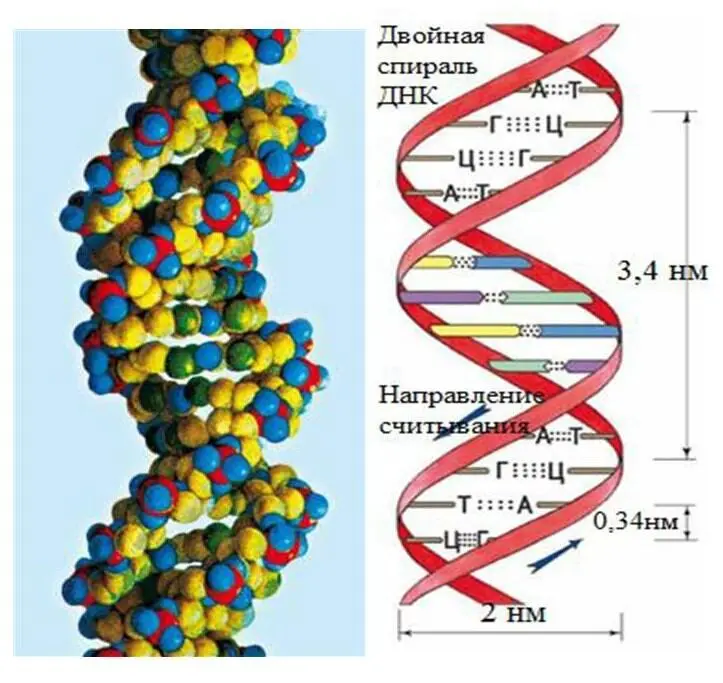

Нуклеиновые кислоты. Мононуклеотиды. Мононуклеотид состоит из одного пуринового (аденин – А, гуанин – Г) или пиримидинового (цитозин – Ц, тимин – Т, урацил – У) азотистого основания, сахара – пентозы и 1-3 остатков фосфорной кислоты.

Полинуклеотиды. Существует два типа нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. Нуклеиновые кислоты – полимеры, мономерами которых служат нуклеотиды.

Нуклеотиды ДНК и РНК состоят из следующих компонентов:

1. Азотистое основание (в ДНК: аденин, гуанин, цитозин и тимин; в РНК: аденин, гуанин, цитозин и урацил).

2. Сахар – пентоза (в ДНК – дезоксирибоза, в РНК – рибоза).

3. Остаток фосфорной кислоты.

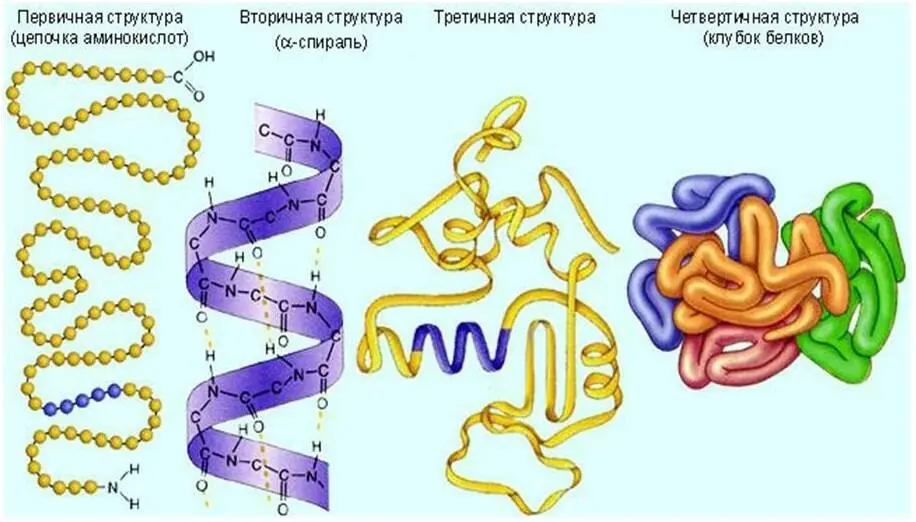

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота длинноцепочечный неразветвленный полимер, состоящий из четырех типов мономеров – нуклеотидов А, Т, Г, Ц – связанных друг с другом ковалентной связью через остатки фосфорной кислоты (рисунок 3).

РНК – рибонуклеиновая кислота вместо дезоксирибозы содержит рибозу, а вместо тимина – урацил. РНК, как правило, имеют лишь одну цепь, более короткую, чем цепи ДНК. Двуцепочечные РНК встречаются у некоторых вирусов.

Виды РНК: информационная (матричная) – и – РНК, транспортная – тРНК, рибосомная – р – РНК.

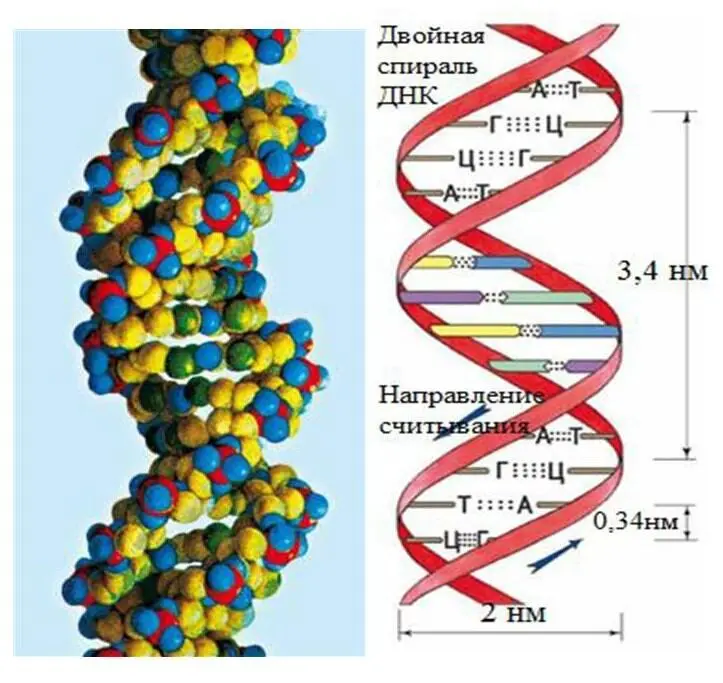

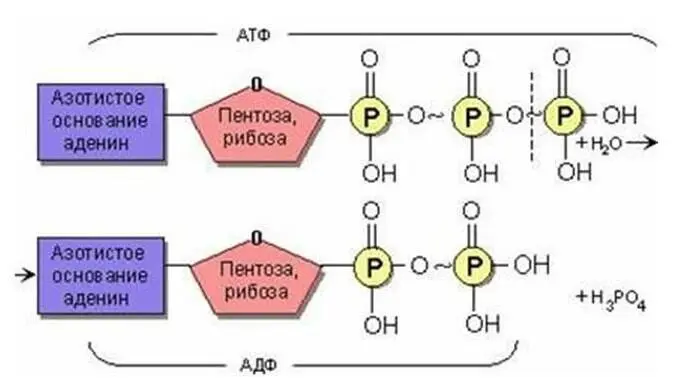

Аденозинтрифосфорная кислота – АТФ. Энергия, поступающая с пищей, запасается клеткой в виде химических связей органических молекул, которые клетка синтезирует. Универсальным источником энергии в клетке являются молекулы глюкозы. Энергия, выделяющаяся при расщеплении глюкозы, запасается в молекулах АТФ – универсальном аккумуляторе энергии. У растений АТФ образуются в хлоропластах в процессе фотосинтеза и в митохондриях. Использование АТФ позволяет организму легко и быстро высвобождать и запасать энергию. По строению АТФ сходна с адениловым нуклеотидом, входящим в состав РНК, только вместо одного остатка фосфорной кислоты (фосфата) в состав АТФ входят три остатка (рисунок 4).

Практическая часть

Самостоятельная работа

Задание 1

Зарисуйте рисунок 2 и сделайте обозначения.

Рисунок 2 – Структуры белка

Задание 2

Рассмотрите и зарисуйте рисунок 3, обозначив ширину спирали ДНК и расстояние между витками спирали [2, 3].

Рисунок 3 – Модель молекулы ДНК

Задание 3

Рассмотрите рисунок 4 и запишите реакцию превращения АТФ в АДФ (рисунок 4).

Рисунок 4 – Превращение АТФ в АДФ

Тесты для самоконтроля:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу