После работы с иммерсионным объективом (х 90) с него удаляют иммерсионное масло (сначала чистой фильтровальной бумагой, а затем марлевой салфеткой, слегка смоченной в бензине). Если масло осталось на объективе и засохло, удалить его сможет только специалист. Ни в коем случае нельзя наносить масло на не иммерсионные объективы (х 8, х 40). Если по ошибке это все же произошло, следует немедленно удалить масло с линзы объектива салфеткой, смоченной в бензине, а затем тщательно протереть сухой чистой салфеткой.

После окончания работы микроскоп необходимо закрыть специальным чехлом. Микроскопы хранят в закрытых от пыли шкафах [1, 12].

2 Химический состав клетки

Основные вопросы темы :

1 Химические элементы, входящие в состав клетки.

2 Микроэлементы и их роль в организме.

3 Группы элементов в зависимости от их содержания в организмах.

4 Роль воды в клетке.

5 Роль солей в жизнедеятельности клеток.

6 Неорганические вещества клетки, их значение.

7 Органические вещества, входящие в состав клетки.

Организмы животных и растений получают все необходимые элементы из окружающей природы. В клетках содержится около 90 химических элементов, 24 из них имеют известное ученым предназначение. В зависимости от содержания в организмах элементы делят на три группы.

В первую группу входят О (от 65 % до 70 %), C (от 15 % до 18 %),Н (от 8 % до 10 %) и N (от 1,5 % до 3 %). Эти элементы составляют около 97 % массы клетки, поэтому их называют макроэлементами.

Вторую группу составляют Р, S, Cl и металлы: К, Са, Mg, Na и Fe. На их долю приходится около 3 % вещества клетки: Mg входит в состав хлорофилла, от содержания Ca зависит свертываемость крови, Ca и P участвуют в формировании костной ткани, Fe является необходимой составляющей гемоглобина – белка, участвующего в переносе кислорода к тканям, Na, K, Cl обеспечивают транспорт веществ через клеточную мембрану.

Основной вклад в построение молекул жизненно важных соединений вносят макроэлементы вместе с S и P, поэтому их называют биогенными, или биоэлементами . Макроэлементы вместе с S входят в состав белков, а вместе с P – в состав нуклеиновых кислот; О, Н, С образуют липиды (с S и P) и углеводы.

Третья группа объединяет остальные элементы. Их не более 0,01 % вещества клетки, однако, это не значит, что без них организм может легко обойтись. Элементы третьей группы подразделяют на микро (от 10 - 12% до 10 -3%) и ультрамикроэлементы (не более 10 -12%). К последним относят Ag, Au, Hg, Be, U, As и др. Биологическая роль многих из них не выявлена.

Все химические соединения образуют два больших класса: неорганические и органические. Органические соединения содержат углерод, его наличие является их отличительным признаком. Из всего многообразия органических соединений особое биологическое значение имеют нуклеиновые кислоты, белки, углеводы и липиды (жиры).

Неорганические вещества. Вода – самое распространенное вещество в живых существах. В многоклеточных организмах вода составляет до 80 % массы. У человека содержание воды в различных органах колеблется от 10 % (в клетках эмали зубов) до 85 % (в клетках головного мозга). Вода в клетках присутствует в двух формах: свободной (95 % всей воды в клетках) и связанной (от 4 % до 5 % связана с белками).

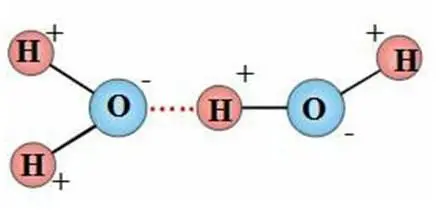

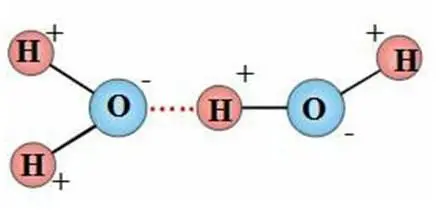

Молекула воды полярна (диполь). Центры ее положительного (у атомов водорода) и отрицательного (у кислорода) зарядов разнесены. Атом кислорода молекулы воды притягивается к атому водорода другой молекулы с образованием так называемой водородной связи (рисунок 1).

Рисунок 1 – Образование водородной связи между молекулами воды

Значительное сцепление молекул воды между собой и с молекулами других веществ позволяет воде легко перемещаться вверх по сосудам растений и переносить питательные вещества.

Соли. Большая часть неорганических веществ находится в клетке в виде солей. Они образованы катионами К +, Na +, Mg 2+, Са 2+и анионами соляной, серной, фосфорной и угольной кислот. Катионы К +, Na +, Са 2+обеспечивают раздражимость клетки. Различное их количество на внешней и внутренней стороне мембраны создает разность потенциалов, позволяющую передавать возбуждение по нерву и мышце. Содержание К +в мышечных клетках в 30 раз выше, чем в крови; Na +участвует в транспорте глюкозы, других сахаров, аминокислот; Ca 2+и Mg 2+активируют ряд ферментов. Анионы угольной и фосфорной кислот обусловливают буферность клетки – свойство поддерживать необходимую для нормальной жизнедеятельности слабощелочную среду. Некоторые нерастворимые в воде соли входят в состав организмов в твердом виде. Прочность костной ткани придает содержащийся в ее межклеточном веществе фосфат кальция, а крепкие раковины моллюсков состоят из карбоната кальция.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу