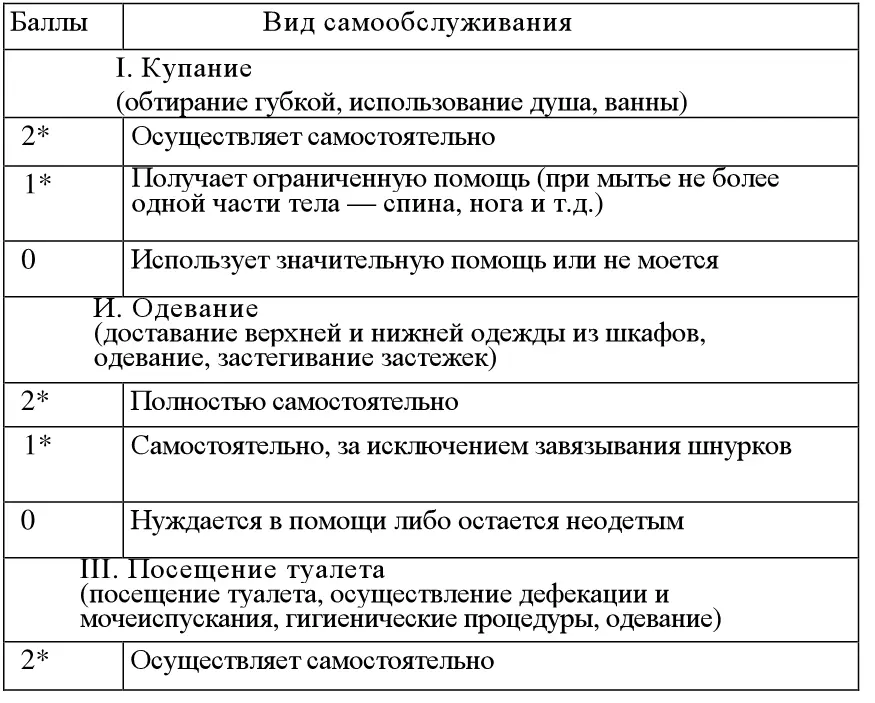

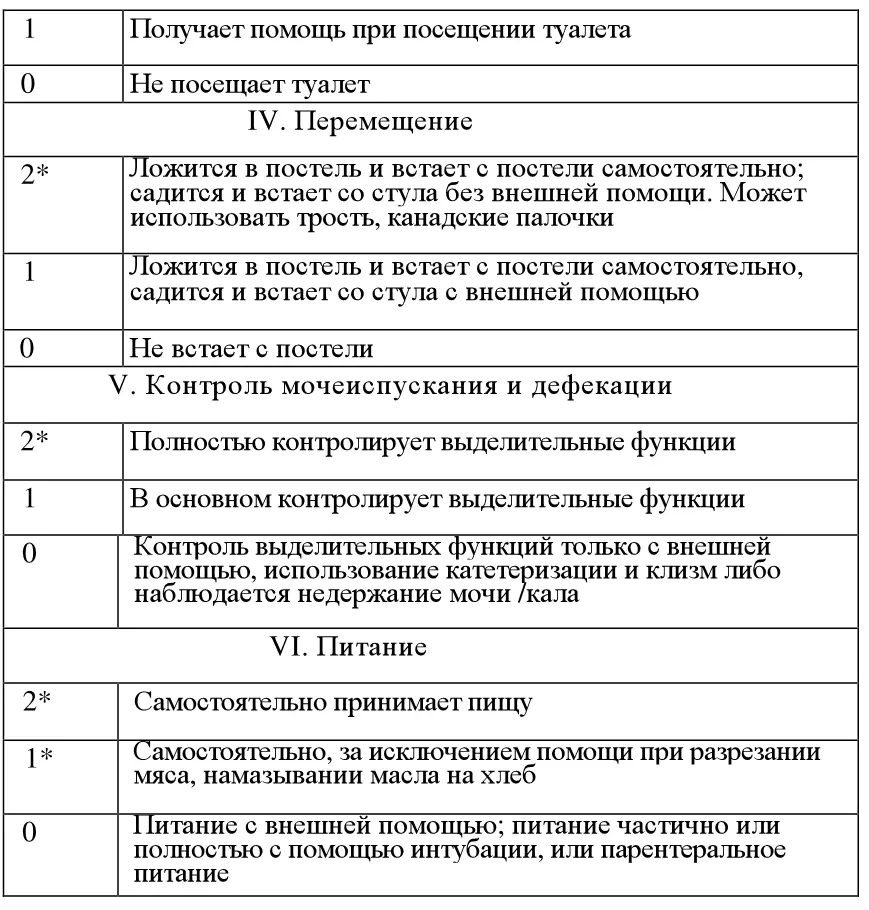

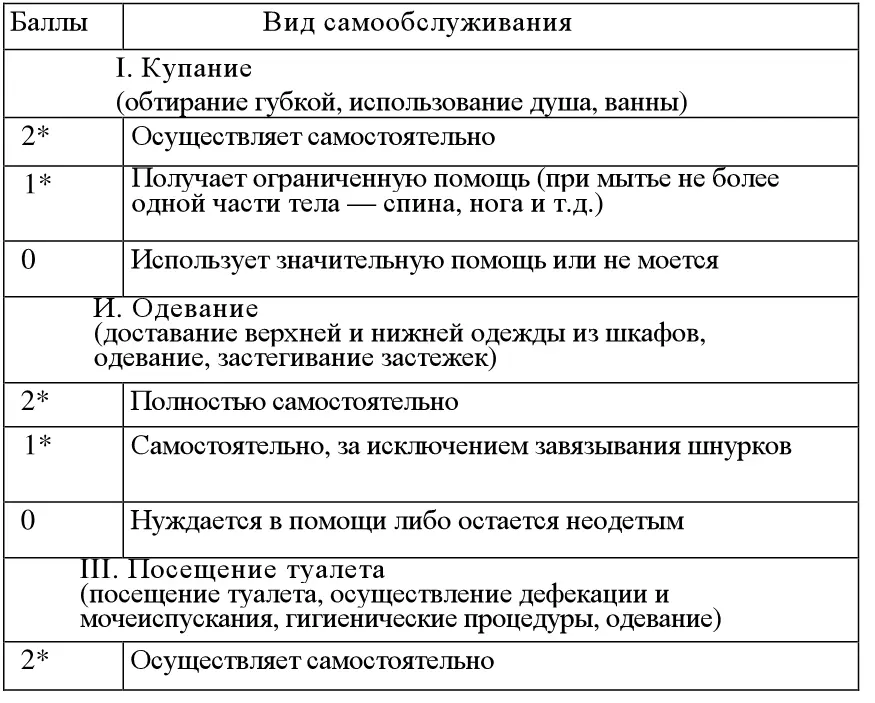

(по Katz S. с соавт., 1963, с изменениями)

2.2.3. Изучение локомоторных возможностей

Конечной целью и основным критерием успешности реабилитационных мероприятий является улучшение локомоции. Так как классический неврологический или ортопедический осмотр не дает надежных критериев для оценки синдрома двигательных функций, необходимы достоверные и точные локомоторные тесты.

Определение способа ходьбы через внешние средства (трость, костыль, ходунки) не всегда верно отражает двигательный потенциал больного, поскольку выбор и применение внешних опор часто связано с привычкой, удобством и другими субъективными факторами.

Timer Walking Test (ходьба с регистрацией времени и расстояния) прост и удобен, но не позволяет сравнивать результаты пациентов, использующих различные вспомогательные средства, а также успехи одного и того же пациента, если он переходит на другие варианты дополнительной опоры: невозможно сравнивать по времени ходьбу с устойчивой опорой и с костылями, так как эти два вида локомоции дают различный приспособительный результат.

Индекс ходьбы Хаузера подразумевает десять градаций оценки ходьбы, от нулевого уровня («симптомов болезни нет») до девятого («прикован к инвалидной коляске, не может с ее помощью перемещаться самостоятельно»). Деление на градации основывается на качественных и количественных признаках (скорость ходьбы, одно- и двухсторонняя поддержка), поэтому, индекс Хаузера еще меньше, чем ходьба с регистрацией времени и расстояния, пригоден для оценки ходьбы спинальных пациентов.

В качестве теста, чувствительного к изменению состояния наиболее тяжелых больных, А. Н. Беловой с соавт. (2002) рекомендуется тест «Функциональные категории ходьбы» (M. Holden, 1984; F. Collen, 1990). Тест имеет 6 уровней, деление на категории осуществляется по уровню зависимости от внешней помощи при ходьбе: требуется ли помощь двух или более человек, либо достаточно постоянной или периодической помощи одного человека и т. п. На наш взгляд, тест крайне субъективен: повседневные наблюдения показывают растяжимость понятия «устойчивая поддержка одного сопровождающего» (Леонтьев М.А, 2003).

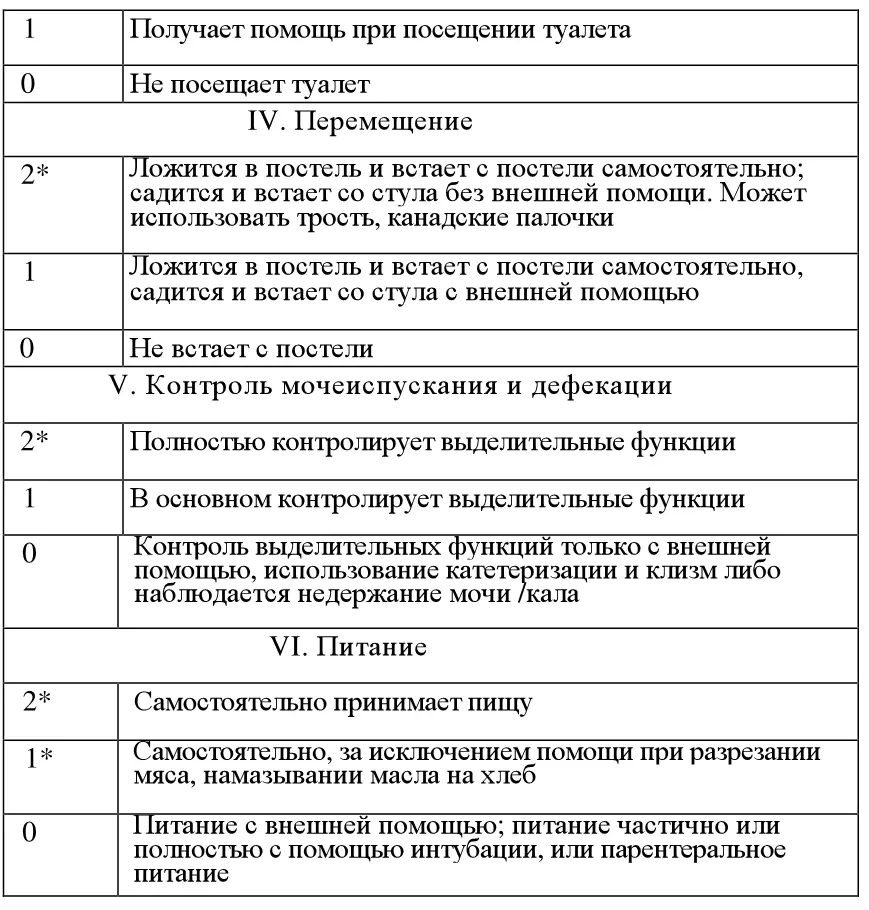

Локомоция, как одна из составляющих, оценивается в комплексных тестах Activityes of Daily Living (ADL), Functional independence measure (FIM). Тесты достаточно трудоемкие и не отражают прямо двигательные возможности, результат тестирования двигательных функций зависит в большей степени от мотивации к двигательной деятельности и образа жизни, а не от двигательных возможностей.

Таким образом, общепринятые локомоторные тесты (TWT, Хаузера) и интегральные шкалы (ADL, FIM) не позволяют оценивать динамику двигательных функций инвалидов с нижней параплегией. Поэтому, Леонтьев М.А. для исследования ходьбы предлагает использовать методику Л. Д. Потехина (2001).

В соответствии с методикой, любую сложную двигательную деятельность можно разбить на элементарные двигательные функции (ЭДФ). В структуру ЭДФ входят внешние компоненты (посторонняя помощь, вспомогательные средства, ортезы) и внутренние (специфические, неспецифические и резервные). Специфические компоненты предназначены для выполнения двигательной функции; неспецифические – обеспечивают работу специфических компонентов. Резервные компоненты вовлекаются в работу в экстремальных условиях.

Специфический компонент ЭДФ ходьбы – костно-мышечный аппарат ног; неспецифический – аксиальная костно-мышечная система туловища; резервный – мышцы и кости плечевого пояса и рук. Степень участия различных компонентов в организации двигательной функции используется для градации уровней компенсации (УК). При невозможности использования внутренних компонентов приспособительный результат достигается внешней помощью, УК=0 (передвижение на кресле-коляске). Первый УК организуется работой резервного компонента (рук), нижние конечности не выполняют опорной и локомоторной функции (ходьба в туторах с устойчивой опорой). Снижение роли резервного компонента (рук) и возрастание роли неспецифического, при минимальном участии ног, определяет второй УК (ходьба с устойчивой опорой). Третий УК характеризуется вовлечением всех внутренних компонентов; повышение функциональной нагрузки на ноги сопровождается снижением роли резервных и неспецифических компонентов (ходьба с неустойчивой опорой). Отсутствие резервных компонентов в построении ЭДФ ходьбы (верхние конечности не замещают функциональную недостаточность нижних) типично для четвертого УК (ходьба без дополнительной опоры, условная норма).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу