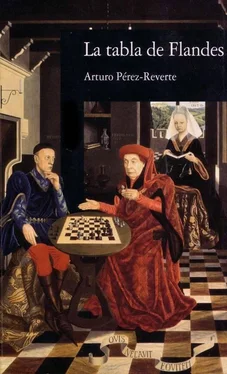

Demasiada gente jugaba al ajedrez en los últimos tiempos. Porque todo el mundo parecía tener buenas razones para relacionarse con el Van Huys. Había demasiados retratos dentro de aquel maldito cuadro.

Muñoz. Él era el único al que había conocido después de iniciado el misterio. En las horas de insomnio, cuando daba vueltas en la cama sin conciliar el sueño, sólo a él no lo relacionaba con las imágenes de la pesadilla. Muñoz a un extremo del ovillo, y todas las demás piezas, todos los restantes personajes, al otro. Pero ni siquiera de él podía estar segura. Lo había conocido, en efecto, después de iniciarse el primer misterio, pero antes de que la historia volviese a su punto de partida y recomenzase con una tonalidad distinta. Puestos a hilar fino, resultaba imposible tener la certeza absoluta de que la muerte de Álvaro y la existencia del jugador misterioso formaran parte de un mismo movimiento.

Caminó unos pasos y se detuvo, sintiendo sobre el rostro la humedad de la niebla que la rodeaba. En última instancia, sólo podía estar segura de sí misma. Eso era cuanto tenía para continuar adelante. Eso y la pistola que llevaba en el bolso.

Se dirigió al club de ajedrez. Había serrín en el vestíbulo, paraguas, abrigos y gabardinas. Olía a humedad, a humo de tabaco y a ese ambiente inconfundible que tienen los lugares frecuentados exclusivamente por hombres. Saludó a Cifuentes, el director, que acudió obsequioso a su encuentro, y mientras se acallaban los murmullos suscitados por su aparición, echó un vistazo a las mesas de ajedrez hasta descubrir a Muñoz. Estaba concentrado en el juego, con un codo en el brazo del asiento y la mandíbula apoyada en la palma de la mano, inmóvil como una esfinge. Su contrincante, un joven con gruesas gafas de hipermétrope, se pasaba la lengua por los labios, dirigiendo inquietas miradas al jugador; como si temiera ver a éste, de un momento a otro, destruir la complicada defensa de rey que, a juzgar por su nerviosismo y aspecto agotado, había construido con extraordinario esfuerzo.

Muñoz parecía tranquilo, ausente como de costumbre, y se hubiera dicho que, más que estudiar el tablero, sus ojos inmóviles descansaban en él. Tal vez andaba sumido en aquellas ensoñaciones de las que había hablado a Julia, a mil kilómetros del juego que se desarrollaba ante sus ojos, mientras su mente matemática tejía y destejía combinaciones infinitas e imposibles. Alrededor, tres o cuatro curiosos estudiaban la partida con más aparente interés aún que los jugadores; de vez en cuando hacían comentarios en voz baja, sugiriendo mover tal o cual pieza. Lo que parecía claro, por la tensión en torno a la mesa, era que se esperaba de Muñoz algún movimiento decisivo que significara el golpe mortal para el joven de las gafas. Eso justificaba el nerviosismo de éste, cuyos ojos, agrandados por las lentes, miraban a su adversario como el esclavo que, en el circo y a merced de los leones, pidiera misericordia a un emperador purpurado y omnipotente.

En ese momento, Muñoz levantó los ojos y vio a Julia. La miró con fijeza durante unos segundos, como si no la reconociese, y pareció volver en sí lentamente, con la expresión sorprendida de quien despierta de un sueño o regresa de un largo viaje. Entonces su mirada se animó mientras le dirigía a la joven un vago gesto de bienvenida.

Le echó otro vistazo al tablero, para ver si las cosas seguían allí en orden, y sin vacilar, no con aire precipitado ni de improvisación, sino como conclusión de un largo razonamiento, desplazó un peón. Un murmullo decepcionado se alzó en torno a la mesa, y el joven de las gafas lo miró, primero con sorpresa, como el reo que ve suspender su ejecución en el último minuto, antes de hacer una mueca satisfecha.

– A partir de ahí son tablas -comentó uno de los curiosos.

Muñoz, que se levantaba de la mesa, encogió los hombros.

– Sí -respondió, sin mirar ya el tablero-. Pero con alfil a siete dama habría sido mate en cinco.

Se apartó del grupo, acercándose a Julia mientras los aficionados estudiaban el movimiento que acababa de mencionar. La joven señaló con disimulo hacia el grupo.

– Deben de odiarlo con toda su alma -dijo en voz baja. El jugador de ajedrez ladeó la cabeza, y su gesto igual podía ser una remota sonrisa que una mueca de desdén.

– Supongo que sí -respondió, mientras cogía su gabardina y se alejaban-. Suelen acudir como buitres, con la esperanza de estar presentes cuando alguien me descuartice por fin.

– Pero usted se deja ganar… Para ellos tiene que ser humillante.

– Eso es lo de menos -no había en su tono suficiencia ni orgullo; sólo un objetivo desprecio-. No se perderían una de mis partidas por nada del mundo.

Frente al museo del Prado, entre la niebla gris, Julia lo puso en antecedentes de la conversación con Belmonte. Muñoz escuchó hasta el final sin comentarios, ni siquiera cuando la joven le contó la afición de la sobrina. Al jugador no parecía importarle la humedad; caminaba despacio, atento a las palabras de Julia, con la gabardina desabrochada y el nudo de la corbata medio deshecho, como de costumbre; inclinada la cabeza y los ojos dirigidos a las puntas sin lustrar de sus zapatos.

– Me preguntó una vez si hay mujeres que juegan al ajedrez… -dijo por fin-. Y yo respondí que, aunque el ajedrez es un juego masculino, algunas no lo hacen mal. Pero son la excepción.

– Que confirma la regla, supongo.

Muñoz arrugó la frente.

– Supone mal. Una excepción no confirma, sino que invalida o destruye cualquier regla… Por eso hay que tener mucho cuidado al hacer inducciones. Yo lo que digo es que las mujeres suelen jugar mal al ajedrez, y no que todas juegan mal. ¿Comprende?

– Comprendo.

– Lo que no quita que, en la práctica, las mujeres alcancen escasa talla como ajedrecistas… Para que se haga idea: en la Unión Soviética, donde el ajedrez es pasatiempo nacional, sólo una mujer, Vera Menchik, llegó a considerarse a la altura de los grandes maestros.

– ¿Y a qué se debe eso?

– Puede que el ajedrez requiera demasiada indiferencia respecto al mundo exterior -se detuvo para mirar a Julia-. ¿Qué tal esa Lola Belmonte?

La joven reflexionó antes de contestar.

– No sé qué decirle. Antipática. Tal vez dominante… Agresiva. Es una lástima que no estuviera en casa cuando usted me acompañó, el otro día.

Se hallaban parados junto al brocal de una fuente de piedra, coronada por la confusa silueta de una estatua que se cernía amenazadora sobre sus cabezas, entre la bruma. Muñoz se pasó la mano por el pelo, hacia atrás, y observó la palma húmeda antes de secársela en la gabardina.

– La agresividad, externa o interna -dijo- es característica de muchos jugadores -sonrió brevemente, sin establecer con claridad si se consideraba al margen de la definición-. Y el ajedrecista suele identificarse con un individuo coartado, oprimido en alguna forma… El ataque al rey, que es lo que se busca en ajedrez, atentar contra la autoridad, sería una especie de liberación de ese estado. Y desde semejante perspectiva sí puede interesar el juego a una mujer… -la sonrisa fugaz pasó de nuevo por los labios de Muñoz-. Cuando se juega, la gente parece muy pequeña contemplada desde donde uno está.

– ¿Ha descubierto algo de eso en las jugadas de nuestro enemigo?

– Esa es una pregunta difícil de responder. Necesito más datos. Más movimientos. Por ejemplo: las mujeres suelen mostrar predilección por el juego de alfiles -la expresión de Muñoz se animaba al adentrarse en detalles-… Ignoro la razón, pero el carácter de esas piezas, que mueven profundamente y en diagonal, es posiblemente el más femenino de todos -hizo un gesto con la mano, como si él mismo no diese demasiado crédito a sus palabras y pretendiera borrarlas en el aire-. Pero hasta ahora los alfiles negros no tienen papel importante en la partida… Como ve, disponemos de muchas bonitas teorías que no sirven de nada. Nuestro problema es el mismo que sobre un tablero: sólo podemos formular hipótesis imaginativas, conjeturas, sin tocar las piezas.

Читать дальше