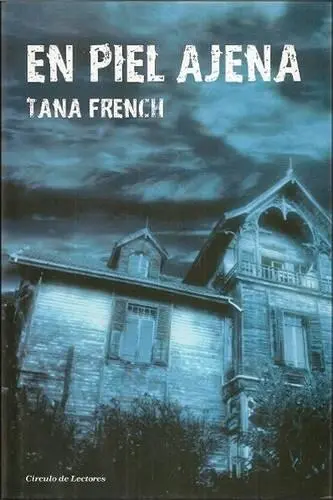

Tana French

En Piel Ajena

Gardaí (Garda Síochána) 2

© Tana French, 2008

Título original: The Likeness

Traducción del inglés: Gemma Deza

Para Anthony, por un millón de razones

Algunas noches, cuando duermo sola, todavía sueño con Whitethorn House. En mis sueños siempre es primavera y una luz fría y penetrante quiebra la neblina del atardecer. Subo los escalones de piedra, llamo a la puerta con la magnífica aldaba de bronce ennegrecida por el paso del tiempo y lo bastante pesada como para sobresaltarte cada vez que repica, y una anciana con delantal y gesto hábil e inflexible me franquea el paso. Luego vuelve a colgarse la gran llave oxidada del cinturón y se aleja por el camino de entrada, bajo el cerezo en flor, y yo cierro la puerta tras ella.

La casa siempre está vacía. Los dormitorios, desnudos y limpios. Sólo mis pasos resuenan en las tablas del suelo, elevándose en círculos que atraviesan los rayos de sol y las motas de polvo hasta alcanzar los altos techos. Un perfume a jacintos silvestres entra por las ventanas, abiertas de par en par, y se funde con el olor a barniz de cera de abejas. La pintura blanca de los marcos de las ventanas empieza a desportillarse y un zarcillo de hiedra se abre camino sobre el alféizar. Palomas torcaces holgazanean en el exterior.

En el salón, el piano de reluciente madera de castaño está abierto, tan deslumbrante que casi cuesta contemplarlo bajo los rayos de sol. La brisa agita las partituras como si de un dedo se tratara. La mesa está servida para nosotros, hay cinco cubiertos. Han sacado la porcelana fina y las copas de vino de tallo alto, y la madreselva recién cortada trepa por un cuenco de cristal; la plata, en cambio, ha perdido su lustre y las servilletas de damasco recio están polvorientas. La pitillera de Daniel ocupa su lugar presidiendo la mesa, abierta y vacía salvo por una cerilla consumida.

En algún lugar de la casa, leve como el tamborileo de unas uñas en los confines de donde alcanza mi oído, se oye algo: una refriega, susurros. Mi corazón casi deja de latir. Los otros no se han ido. Por algún extraño motivo, lo había entendido mal. Sólo están escondidos; pero siguen aquí, por y para siempre.

Me guío por esos ruidos apenas perceptibles y recorro la casa de estancia en estancia, deteniéndome a escuchar a cada paso que doy, pero nunca soy lo bastante rápida: desaparecen como espejismos, ocultos siempre detrás de esa puerta o en lo alto de esas escaleras. Una risita repentinamente sofocada, un crujido de la madera. Dejo las puertas de los armarios abiertas de par en par, subo los escalones de tres en tres, rodeo el poste de arranque de la parte superior de la escalera y vislumbro un movimiento con el rabillo del ojo: en el viejo espejo lleno de manchas que hay al final del pasillo veo reflejado mi rostro… riendo.

Ésta es la historia de Lexie Madison, no la mía. Me encantaría explicarles la historia de una sin mezclarla con la de la otra, pero es imposible. Antes pensaba que había cosido nuestras vidas por los bordes con mis propias manos, que había apretado bien las puntadas y que podía descoserlas cuando deseara. Ahora creo que siempre fue algo mucho más profundo que eso, y mucho más soterrado; quedaba fuera del alcance de la vista y también de mi control.

Pero hasta aquí mi intervención: eso fue lo único que yo hice. Frank se lo achaca todo a los demás, sobre todo a Daniel, y me da la sensación de que Sam cree que, por alguna razón siniestra y estrambótica, fue culpa de Lexie. Cuando yo digo que no ocurrió como ellos creen, me miran de soslayo y cambian de tema. Tengo la impresión de que Frank opina que padezco alguna variante espeluznante del síndrome de Estocolmo. A veces ocurre con los agentes secretos, pero éste no es el caso. No intento proteger a nadie; no queda nadie a quien proteger. Lexie y los demás nunca sabrán que les están echando la culpa y, a decir verdad, no les importaría que así fuera. Necesito que me den algo más de crédito. Es posible que otra persona repartiera la mano, pero yo la recogí de la mesa y jugué cada una de las cartas, y tenía mis motivos para hacerlo.

Hay algo que deben saber acerca de Alexandra Madison: nunca existió. Frank Mackey y yo la inventamos hace mucho tiempo, una luminosa tarde estival en su oficina polvorienta en Harcourt Street. Frank pretendía infiltrar a algunas personas en el círculo de tráfico de drogas que operaba en el University College de Dublín. Yo quería realizar ese trabajo, quizá más de lo que he querido nada en toda mi vida.

Él era una leyenda: Frank Mackey, con treinta y tantos años y ya encargado de dirigir operaciones encubiertas; el mejor agente secreto que Irlanda había dado, según se comentaba, temerario e intrépido, un equilibrista sin red, siempre sin red. Se infiltraba en las cédulas del IRA y en bandas criminales como si entrara en el pub de la esquina. Me habían contado la misma historia mil veces: cuando Snake, un gánster profesional y un chiflado de cinco estrellas que en una ocasión dejó a uno de sus propios hombres tetrapléjico por no pagarle una ronda, empezó a desconfiar de Frank y amenazó con descerrajarle una pistola de clavos sobre las manos, Frank lo miró directamente a los ojos sin pestañear. Era tal la seguridad que transmitía que acabó convenciendo de su inocencia a Snake, quien le dio una palmadita en la espalda y le regaló un Rolex falso a modo de disculpa. Frank todavía lo lleva.

Yo era una novata; hacía tan sólo un año que me había licenciado en la escuela de formación profesional de Templemore. Un par de días antes, cuando Frank hizo un llamamiento en busca de policías con estudios universitarios que pudieran pasar por veintitantos años de edad, yo llevaba un chaleco amarillo fluorescente que me iba tres tallas grande y estaba patrullando en un pueblecito de Sligo donde la mayoría de los lugareños se parecían inquietantemente entre sí. Debería haber estado nerviosa por el hecho de conocerlo, pero no era así en absoluto. Tenía tantas ganas de que me asignaran aquel trabajo que no podía pensar en nada más.

La puerta de su despacho estaba abierta y él, sentado en el borde de su mesa, vestido con tejanos y una camiseta azul descolorida, hojeaba mi historial. Era un despacho pequeño en el que reinaba el desorden, como si lo utilizara sobre todo como almacén. La mesa estaba completamente vacía, sin ni siquiera una fotografía familiar; en los estantes, el papeleo se mezclaba con los CD de blues, periódicos sensacionalistas, una baraja de póquer y un cardigan rosa de mujer con la etiqueta aún colgada. Supe al instante que aquel tipo me gustaba.

– Cassandra Maddox -dijo al tiempo que levantaba la mirada.

– Sí, señor -respondí.

Frank era de estatura media, fornido pero atlético; tenía los hombros anchos y el pelo castaño muy corto. Yo esperaba encontrarme con alguien tan anodino que fuera prácticamente invisible, alguien parecido al Fumador de Expediente X, pero aquel hombre tenía unos rasgos duros, rotundos, unos grandes ojos azules y esa clase de presencia que despierta pasiones. No era mi tipo, pero estaba segura de que llamaba la atención de las mujeres.

– Frank. El «señor» resérvalo para los que no levantan el trasero de la silla.

Su leve acento delataba sus orígenes en el casco antiguo de Dublín; era sutil pero deliberado, como un desafío. Se puso en pie y me tendió la mano.

– Cassie -dije al tiempo que tendía también la mía.

Читать дальше