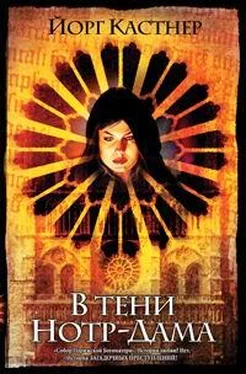

В чем творец лишил ужасного Квазимодо красоты, тем вдвое и втрое наделил это порхающее создание. Стройная, хрупкая она казалась выше ростом, чем была на самом деле. Черные волосы с вплетенными пестрыми лентами обрамляли лицо, еще находившееся во власти очарования юности, но уже скоро обещавшее жгучую красоту взрослой женщины. Чарующему существу, которое летало по площади быстро, как оса, и воспламеняло взглядами сердца мужчин в толпе, минуло не больше шестнадцати лет. Она была цыганкой, нимфой, богиней!

Пока я следил за ее танцем, ритм которого отбивали нежные девичьи руки на тамбурине, воспоминания об Антуанетте Фрондо поблекли со скоростью, граничившей с волшебством. Поистине, цыганка со жгучими глазами излучала свое особенное волшебство. С каждым поворотом обнаженных, бархатных плеч. С каждым движением голых ножек, которые все более соблазнительно выглядывали из-под пестрой пышной юбки. С каждым огненным взглядом ее больших черных глаз, который поражал меня или я воображал себе, что он предназначался мне. С каждым мгновением я увлекался все сильнее незнакомкой, красавицей, чаровницей. Может ли такое быть — любовь, увлечение, страсть, вспыхнувшая всего за считанные секунды от одного взгляда?

Да! Да, если это взгляды такого ангельского создания. Так я чувствовал тогда и заметил теперь краем глаза, что сотни мужчин, которые вместе со мной стояли у костра, были точно также возбуждены. Голод и хлопоты о месте у отца Клода Фролло были позабыты. В тот миг существовали только танец, девушка, любовь.

Матиас Хунгади Спикали, герцог Египетский [18] , давно осадил белого скакуна. И его глаза остановились на танцовщице, но не только с восторгом, как мне показалось. Что-то еще скрывалось в его взгляде, — возможно, гордость.

С моих губ, как с сотни других, сорвался вопрос:

— Кто эта фея?

— Эсмеральда, — услышал я, как кто-то сказал с благоговением. — Это Эсмеральда, египтянка.

— Она должна быть королевой Египта, — добавил я, не отрывая свой взгляд от вращающегося сказочного существа. — Новая Клеопатра, не меньше.

— А вы бы предпочли быть ее Юлием Цезарем? — с явной иронией обратился ко мне сосед напротив.

— Даже ее Марком Антонием! — со страстью подхватил я и обернулся, но только так, чтобы не потерять Эсмеральду из виду.

Насмешник оказался никем иным как Пьером Гренгуаром, горемычным поэтом, который волей-неволей присоединился к праздничному шествию. Та крохотная доля разума, которая остается у человека при всем очаровании и увлеченности, помогла мне понять, что эта встреча — единственная возможность узнать подробности о моем патроне.

— Вы же работали у отца Клода Фролло, архидьякона собора Парижской Богоматери. Не могли бы вы мне сказать…

Неожиданный грохот проглотил мои слова и привлек внимание Гренгуара. Фигура в темной простой рясе духовного лица отделилась от толпы зрителей, сбила танцовщицу с ног со словами «Кощунство! Бесстыдство!», прыгнула к палантину и вырвала у колоритного Папы шутов его сверкающий золотом пастуший посох.

Я испугался не столько произошедшего, сколько лица нападавшего: глубоко посаженные глаза сверкали из-под высокого широкого лба, который уже избороздили первые морщины. Хотя человеку не было и сорока, его череп был уже лыс, и лишь на висках росли пряди редких седеющих волос. В свете огня его лицо казалось еще более диким и дьявольским. Оно напомнило мне страшное лицо, которым наделил мой ночной кошмар Иоганна Гутенберга.

— Смотри! — воскликнул Гренгуар. — Да это мой учитель герметики, отец Клод Фролло, архидьякон. — Какого черта ему нужно от этого отвратительного кривого?

Итак, это был архидьякон собора Парижской Богоматери. Сбитый с толку, я следил, как охваченный гневом Квазимодо спрыгнул с опущенного паланкина и нарисовался перед духовником, словно хотел проглотить его в следующий момент. Уже несколько слабонервных женщин отвернулись, когда другие, — и женщины и мужчины — кровожадно раскрыли глаза пошире.

Но Квазимодо опустился перед священником на вывихнутые колени и смиренно опустил бесформенную голову, покорно позволяя, чтобы Клод Фролло сломал и швырнул в огонь кривую палку, сорвал с головы картонную тиару и разорвал епитрахиль из сусального золота. Квазимодо не только терпел все это, он даже сложил руки в мольбе перед Фролло — как просящий прощения.

Лишь теперь я припомнил слова Жеана Фролло и понял, почему звонарь пощадил священника. Больше рассуждая вслух, нежели обращаясь к другим, я пробормотал:

Читать дальше