Основной и очевидной проблемой РККА была совершен – но неадекватная задачам организация связи и управления. Создав «чудо света» – самые большие в истории танковые корпуса, командование, по-видимому, вообще не задавалось вопросом, как руководить маршем и, прежде всего, боем такой армады. Проблемы материально-технического обеспечения и ремонта, по всей видимости, даже не ставились, поскольку их неразрешимость видна невооруженным глазом:«…8-й мех-корпус имел 858 танков восьми (!) разных типов. Из этого количества 171 танк был оснащен двигателями В-2 и В-2К и нуждался в дизтопливе. Остальные танки имели карбюраторные двигатели и требовали бензина (по меньшей мере трех марок). Бронетехника корпуса имела на вооружении пять модификаций орудий калибров 37 мм, 45 мм, 76 мм. Приданные артполки включали также 122-мм гаубицы, 152-мм пушки и гаубицы. Кроме вышеперечисленного, в рамках утвержденных штатов в состав корпуса должна была входить собственная авиация!» [60]

Другой, не менее важной проблемой была перегруженность советского мехкорпуса танками при недостатке пехоты и артиллерии и совершенно необеспеченных тылах. Представляет интерес сравнение 8-го механизированного корпуса «образца 1941 года» и 1-й танковой армии 1944 года.

В корпусе штатно был 1 031 танк, 36 000 пехоты, 172 орудия, 186 минометов, около 5 000 автомобилей и 1 679 мотоциклов. В реальности было по разным данным от 858 до 932 танков, 31 927 человек, «некоторое количество» автомашин, полученных по мобилизации (пересчитать их, по-видимому, не успели). Радийные танки имелись только у командиров рот, дальность действия танковых раций составляла (в реальности) чуть больше 10 километров.

Танковая армия середины 1944 года насчитывала 55 000-56 000 человек, 500-900 танков и САУ, 650-700 орудий и минометов, свыше 7 600 автомашин. В управлении войсками использовалось более 800 радиостанций (что признавалось совершенно недостаточным). Разница понятна, даже если не учитывать разницу в боевом опыте бойцов и командиров.

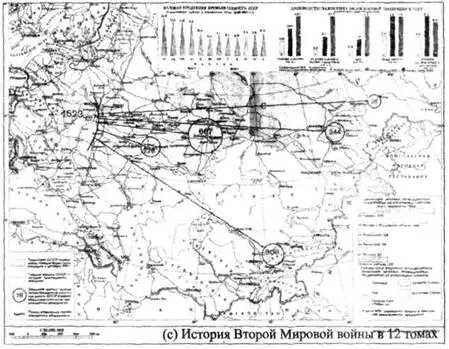

Итак, к 1 июля 1941 года советские войска севернее Припяти были разгромлены и уничтожены. Южнее Припяти они потерпели тяжелое поражение и были принуждены к обороне с опорой на укрепленные районы. Немцы блестяще выиграли первый этап кампании против России. А. Гитлер даже считал, что вся эта кампания «выиграна в течение четырнадцати дней».

Настало время перейти в наступление войскам второго стратегического эшелона. 29 июня в войну вступила Финляндия. 1 июля армия «Норвегия» открыла боевые действия

в Заполярье. На следующий день 11-я германская армия и подчиненные ей румынские войска преодолели государственную границу в Молдавии и начали продвигаться к Одессе и Первомайску.

Перебазирование промышленности

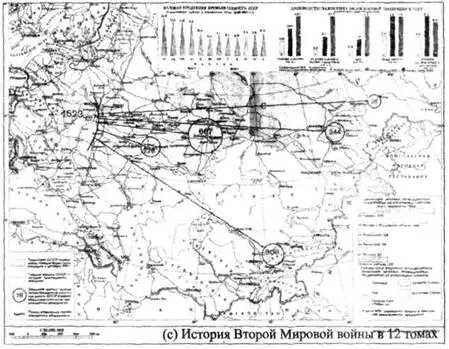

Пока гитлеровские армии рвались к Даугавпилсу, уничтожали советские войска под Минском и Белостоком, отражали контрудары механизированных корпусов на Западной Украине, наступали на Мурманск, Ленинград и Одессу, советский Генеральный штаб без особого внешнего блеска осуществил сложнейшую стратегическую операцию Второй мировой войны и обеспечил себе абсолютное преимущество в случае длительной войны.

Речь идет о грандиозном акте перебазирования промышленности из европейской части России на восток. Уже 29 июня было принято решение о вывозе из опасной зоны 11 -и авиационных заводов. Два дня спустя началась эвакуация из Ленинграда 10-и предприятий наркомата, боеприпасов и из Мариуполя броневого стана местного металлургического комбината. Вскоре к списку добавилось еще 26 предприятий.

Перевозка промышленности на восток, протекающая одновременно с мобилизацией и перевозкой войск в западные районы страны, была организована образцово. Дело дошло до того, что 20 июля ГКО обязан наркома авиационной промышленности установить очередность эвакуации цехов заводов, чтобы в течение всей процедуры перебазирования сохранить производство согласно плану. Всего в течение трех военных месяцев было перемещено 1 360 крупных предприятий, главным образом военных [61].

Для того, чтобы оценить масштаб работы, следует учесть, что каждое предприятие следовало демонтировать, станки и прочее оборудование упаковать, погрузить в эшелоны, перевезти на две-три тысячи километров, выгрузить, снова смонтировать. При этом, несмотря на удары авиации противника, разрушенные рельсовые пути и базовые станции, в следовании составов должен соблюдаться абсолютный порядок, иначе завод будет потерян: часть его оборудования поступит в Магнитогорск, часть в Куйбышев, а что-то вовсе застрянет в Москве или будет отправлено на фронт – в руки наступающих немецких частей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу