В социальной структуре, основывающейся на членении социума на большие семьи, матангали и явусы, для человека естественно было числить себя членом таковых, хозяином определенной местности, а потому неудивительно, что большинство фиджийских мифов творения — по крайней мере относительно ранних — рассказывают о происхождении данной родственной группы, а не всех фиджийцев "в целом" [70, с. 88]. Мифы, описывающие рождение первого человека и одновременное заселение всего острова, имели хождение только на малых островах, например на острове Ясава [74, с. 128], на небольших островах в восточной части архипелага [95; ср. также здесь № 10].

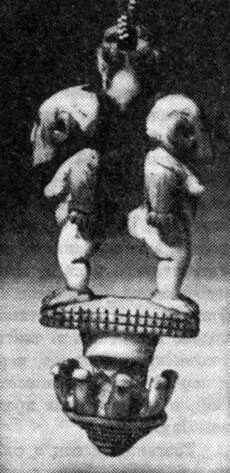

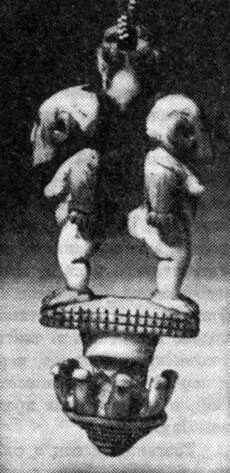

Явуса или матангали, в меньшей мере коро регулировали не только обряды инициации, но и все существенные ритуалы, значение которых выходило за рамки того, что в нашей культуре принято называть "узким семейным кругом". Церемониями сопровождались смена вождя, появление высокого гостя, принесение даров и жертвы духам; рождение, свадьба, смерть, похороны, уход на войну и возвращение с нее. Две существенные для всякого фиджийца реалии были неотъемлемым атрибутом общих ритуалов. Это тамбуа — зуб кашалота — и янгона, более известная в Европе под полинезийским названием кава. Тамбуа, ценившиеся и как таковые, несомненно, имели на Фиджи значение, превышавшее их истинную, номинальную, если угодно, ценность. Тамбуа могли быть платой за жизнь, за любую важную услугу, выкупом за невесту, даром любви и знаком симпатии. Накопление зубов кашалота было одной из значимых жизненных целей, и случалось, что счастливый их обладатель сгибался под тяжестью ожерелья из двух сотен тамбуа, каждый из которых весит 300-400 г [31, с. 9]. Из зубов кашалота вырезали также фигурки духов (одна такая фигурка — изображение близнечного духа, обладающего властью над здоровьем человека и изобилием его полей, воспроизведена на с. 51).

Янгона в фиджийских мифах и легендах еще популярнее, чем тамбуа (ср. здесь № 22, 115). Готовят напиток из подсушенного корня Piper methysticum. Корень разбивают особым деревянным молотом и дробят на мелкие кусочки. Затем женщины (на западе Фиджи юноши) жуют эти кусочки (современная фиджийская практика иная: корень дикого перца дробят, измельчая, или перемалывают, словно кофе), полученную массу смешивают с водой и процеживают через волокна гибискуса — и янгона, "пьяное вино Океании" (Э. Эдварде), готова. Она наливается в большую чашу на четырех опорах-"ногах" (на западе такие чаши были глиняными, на востоке, под полинезийским влиянием, их делали из древесины веси и даже называли полинезийским словом таноа). Высокие вожди имели свои чаши-кубки для янгоны, а людям более низкого положения чашей служила выдолбленная половина кокосового ореха. При раздаче чаш неукоснительно соблюдается социальная иерархия; первая чаша -духу, вторая — высокому вождю, ответственному за совершение ритуалов, затем — военачальнику и т. д. Разные духи покровительствуют янгоне: чаще всего это хтонические существа: духи леса и вод (Луве-ни-ваи, "дети воды"), устрашающие в своей красоте и силе сестры (о них говорится в песнях янгоны, приведенных в этом сборнике), хтонические старухи вроде хозяйки гор Кау-вандра — предшественницы Нденгеи (см. о ней [70, с. 85], где воспроизведено ее деревянное изображение). Церемония янгоны отнюдь не увеселительное предприятие, каковым его иногда изображают, а сложный социальный и сакральный ритуал. После того как опорожнены чаши с янгоной, произносятся пожелания: участник церемонии (прежде всего гость) хвалит напиток и говорит, чего он желает, — но не другим, как это принято в европейских тостах, а себе. Похвала и пожелание тем лучше, чем они зашифрованнее: образы, подчас не проще кеннингов скандинавской поэзии. Янгона — "ураган небес", "голубой небесный дождь", сахарный троетник — "вода в запруде", кокос — "озеро ветра" (одним из источников "кеннингов" являются фиджийские загадки, примеры которых читатель найдет в Приложении). Но вернемся от ритуалов к обществу, создавшему и соблюдавшему их.

Фигурка из зуба кашалота, изображающая близнечного духа (фото)

Мы уже видели: неспокойная фиджийская фортуна перерисовывала в своих причудах карты островов, перемещала явусы, меняла по произволу коро. Желание обрести некую устойчивость — вот что, вероятно, побуждало фиджийцев переступать через рамки явус и границы коро. К концу XVIII в. на побережьях больших островов и на некоторых восточных островах стали возникать вануа (букв, "земля") —по первоначальной сути своей территориальные группировки нескольких явус или матангали, признающие своим вождем и военачальником вождя одной из явус (матангали). Само название группировки, в семантике которого происходит переход от значения "обитаемой земли" к значению "объединения общин", не случайно (для соответствующего австронезийского термина, *Banuwa, этот переход весьма типичен, см. [7, с. 25]). С развитием вануа и еще более крупных территориальных объединений — мата-ниту — возрастает роль традиционных для фиджийского общества связей — тауву, подробно описанных А. Хокартом [45; 48; 49]. Коротко, тауву — это общность духовных и социально значимых ценностей, проявляющаяся в общности ритуала, поклонении одному калоу-ву, взаимных социальных обязательствах. Фиджийцу дороги и важны истории о том, как его явуса сошлась в "побратимстве" с другой; такие рассказы есть и в этом сборнике (№ 72-78, 81, 89-91).

Читать дальше