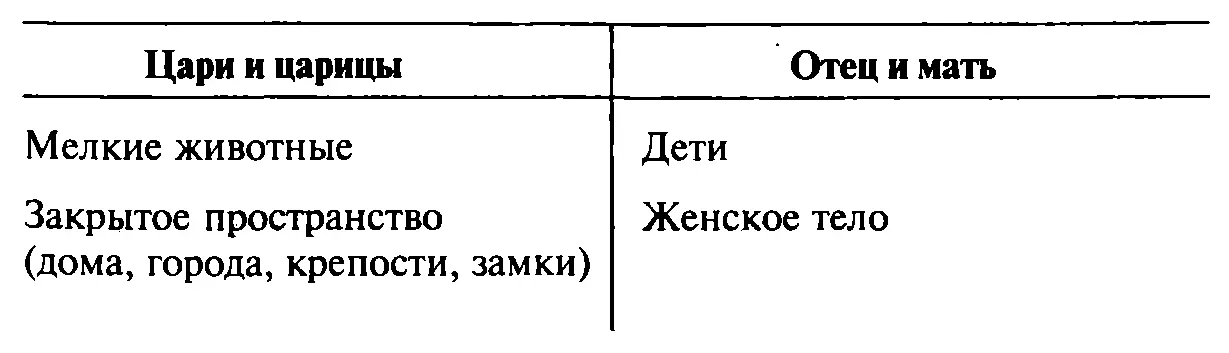

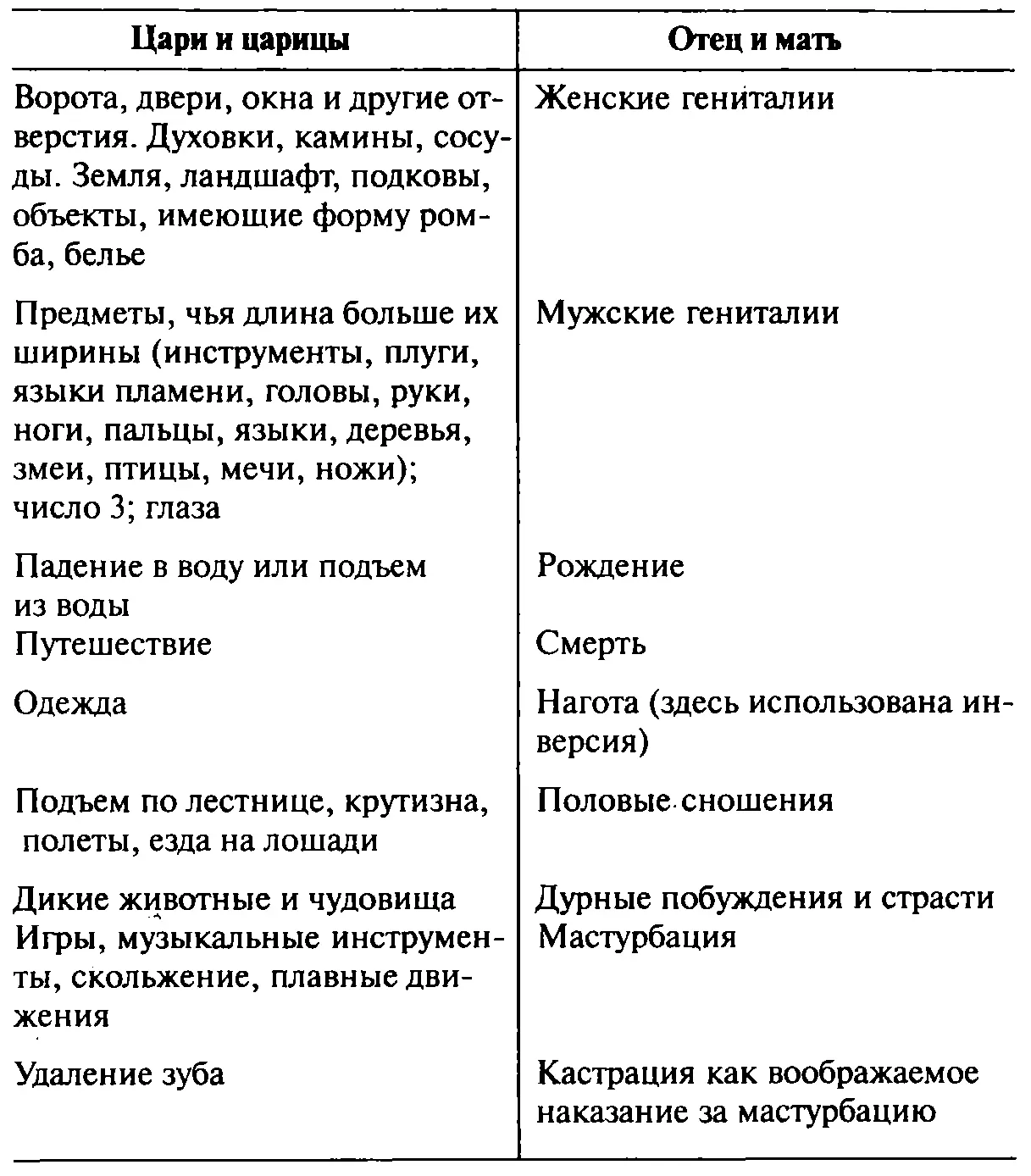

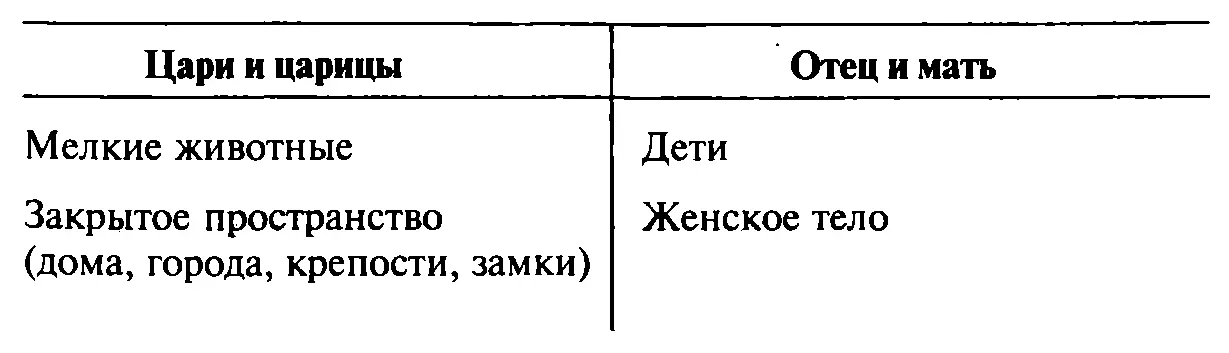

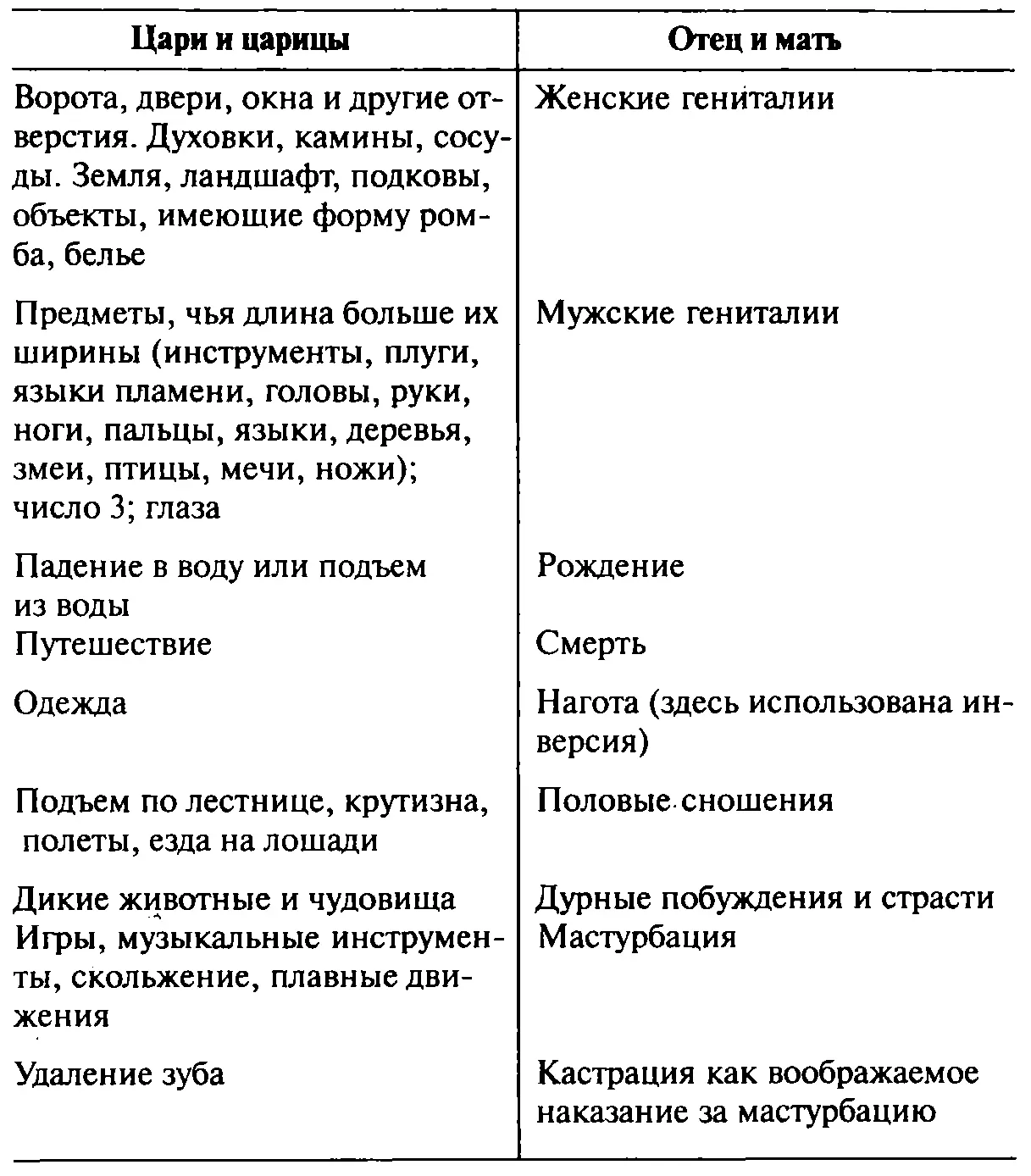

Вот толкование этих символов:

Примером толкования Фрейдом символов может служить миф о Медузе:

• Отсечение головы — кастрация.

• Ужас, который она внушает = боязнь кастрации.

Такой ужас может охватить мальчика, когда он видит женские гениталии (например, материнские), окруженные волосами.

• Змеиные волосы Медузы служат для смягчения ужаса, ибо фаллические змеи символизируют пенис. Здесь Фрейд использует техническую норму, названную им «компенсация», ибо многочисленность символов пениса обозначает кастрацию.

• Вид головы Медузы обращает наблюдателя в камень, что является эмоциональной реакцией на кастрацию.

• Быть обращенным в камень — символ эрекции; это благоприятно: наблюдатель ощущает свой пенис, его эрекцию.

• Афина, девственная богиня, носит голову Медузы, символ ужаса на своей эгиде, демонстрируя ужасные гениталии матери, чтобы отвратить сексуальные помышления.

• Образ женщины, угрожающей мужчине кастрацией, мог быть воспринят только отъявленно гомосексуальными греками.

Суждение Фрейда о том, что за явным содержанием мифа коренится еще и другой — скрытый — смысл, получило распространение, и теперь многие исследователи считают, что в мифах рассматриваются проблемы, актуальные для того общества, в котором эти сказания создаются, насыщение мифа таким содержанием не является непременно сознательным.

Карл Юнг (1875–1961), последователь Зигмунда Фрейда, выдвинул положение о том, что помимо индивидуального подсознательного существует также коллективное бессознательное. Он считал, что сходные символы существуют в мифах и сновидениях. Юнг утверждал, что фундамент духовной жизни составляет исследуемый опыт предшествующих поколений (включая мифы и коллективные желания-грезы), образованный совокупностью архетипов, которые исследуются подобно тому, как наследуется строение тела. По Юнгу, архетипы структурируют понимание мира, себя и других людей и с особой отчетливостью проявляются в мифах и сновидениях. Юнг определил целую серию архетипов (ребенок, наделенный даром предвидения, мудрый старец, мать и дочь и др.), которые появляются из предсознательной психики и находят выражение в мифе. Однако когда коллективная психика становится сознательной, она нуждается в подавлении для развития индивидов, и такая победа символически отражается в мифах, повествующих о различных славных свершениях. Юнг считал, что главные выражения коллективного бессознательного можно найти в знакомых мифах. Работы Юнга не общеприняты, но они иллюстрируют важность и значительность мифов и в жизни современного общества.

Важной работой в изучении мифов стала работа русского фольклориста Владимира Проппа «Морфология сказки» (1928). Изучая русские волшебные сказки, Пропп заметил, что персонажи этих сказок меняются, а содержание практически неизменно, и выступил пионером структурной фольклористики, создав модуль сюжетного синтаксиса волшебной сказки в виде линейной последовательности функций действующих лиц.

Проанализировав русские волшебные сказки, Пропп обнаружил, что хотя персонажи их различны и совершаемые ими поступки своеобразны, функции действующих лиц одинаковы: царь дает герою орла, и тот переносит героя в другое царство; старец дает Сученко коня, и тот переносит Сученко в иное царство; принцесса дает Ивану кольцо, раб которого переносит Ивана в другое царство. С точки зрения структуралиста, определяющим в этих сказках являются не персонажи и не сами по себе действия, а действия в контексте отношений с общей структурой сказок.

Пропп проанализировал большое количество русских волшебных сказок и заключил:

1. Общее число функций действующих лиц — 31 (хотя не все они наличествуют в отдельно взятой конкретной сказке).

2. Последовательность функций всегда одинакова.

№ — Функция

1. Один из членов семьи отлучается из дома.

2. К герою обращаются с запретом.

3. Запрет нарушается.

4. Антагонист пытается произвести разведку.

5. Антагонисту даются сведения о его жертве.

6. Антагонист пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее имуществом.

7. Жертва поддается обману и тем невольно помогает врагу.

Читать дальше