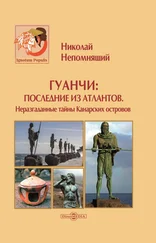

Имеются сведения, говорящие о высокой взаимопроникаемости наречий различных островов. Так, еще в 1493 году, когда Алонсо Фернандес-и-Луго после захвата Гран-Канарии планировал подчинить остров Пальма и послал на него гонца из числа местных жителей, тот прекрасно понял язык жителей Пальмы.

Согласно общепринятому мнению, население Северной Африки еще в глубокой древности говорило на языках семитской подсемьи. Несмотря на то, что результаты исследований ограничены, сходство берберского языка с египетским и семитскими сейчас почти никто не оспаривает, и во всех классификациях берберский язык причисляют к семито-хатитской семье. Хотя берберский язык в его современном состоянии представлен чуть ли не тремястами диалектами, он являет собой несомненное лингвистическое единство. Поэтому африканцы могут без труда понять кабильский диалект, точно так же как берберы оазиса Сива (Египет) понимают речь берберских племен Среднего Атласа и Марокко.

Язык канарцев ко времени испанского завоевания был лишь в незначительной степени берберизирован и включал большой процент слов неизвестного происхождения. В диалекте африканцев и других современных диалектах Марокко тоже имеется определенное наследство несемитских слов, например, в названиях растений, оканчивающихся на — nthi — nti: iminthi (ячмень), shinti (рожь). Похожие слова были отмечены в индоевропейских языках Северного Средиземноморья — греческом и албанском. И хотя многие зерновые культуры известны в Северной Африке с очень древних времен, подобные слова все же принадлежат к основному словарному фонду. Это явные заимствования у пришельцев с севера.

Можно предположить, что в эпоху Карфагена какая-то волна переселенцев дошла до Канар и принесла с собой ливийскую письменность, образцы которой сохранились в виде наскальных надписей. На такую мысль наталкивает следующее.

Если бы северо-африканцы переселились на Канары после вторжения римлян или арабов, диалекты канарцев не смогли бы в столь короткий срок отдалиться от берберского. В то же время найденные в странах Магриба ливийские и нумидийские надписи выполнены знаками разных систем. Их пробовали расшифровать с помощью современного берберского языка, но все попытки оказались совершенно напрасными. Значит, переселенцами могли быть и не берберы, а берберский элемент занесен значительно позже, либо берберский язык тогда колоссально отличался от существующего ныне.

Несмотря на всю зыбкость, гипотеза о том, что древнеберберский язык сохранился на Канарах, остается тем не менее наиболее обоснованной. Это значит, что когда в XV веке острова «окончательно открыли» европейцы, аборигены говорили на языке, давно исчезнувшем на Африканском континенте. Следовательно, язык канарцев следовало бы рассматривать в кругу «мертвых», а не ныне существующих языков. А испанский суперстрат (более поздние влияния) сделал лексику канарцев еще более неузнаваемой...

Оговоримся, что рассуждения о языке канарцев сегодня ведутся по-прежнему на уровне, весьма далеком от подлинно научного. Ведь до сих пор не создано сколько-нибудь удовлетворительного описания языка, не составлены словари, даже приблизительно отражающие лексический состав языка. Правда, французскому ученому Сабену Бертдо удалось в середине прошлого века собрать на основе хроник и других источников более тысячи слов древнего Канарского языка и составить глоссарий (200 существительных, 38 числительных, 467 топонимов и 242 имени собственных). Но этого явно не достаточно.

Воспользовавшись накопленными данными, Д. Вель-фель провел сравнительное исследование некоторых слов, относящихся к религиозной терминологии, из языка канарцев и берберов Северной Африки.

Слово akoran обозначало «высшее существо» на Гран-Канарии и Тенерифе. Иногда встречалось слово akoran, но это могло быть ошибкой, так как часто путали берберо-канарский префикс — а — с материковым берберским — аl —. Все источники единодушно передают значение этого слова как «бог», «высшее божество». Дж. Глэс, С. Бертло и А. Бассэ первыми идентифицировали его с шлухскими словами и словами жителей местечка Савия.

Слово mепсеу (menzеу) дошло до нас в различных вариациях и везде обозначало одно и то же — «правитель», без малейших ссылок на божественность. Дж. Эберкромби нашел для тепгеу параллель в берберском amenzu — «древнейший в семье». Полностью же совпадает с Канарской формой шлухское етепгау — «ранний», «раннеспелый», имеющее и значение «князь».

Читать дальше