Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

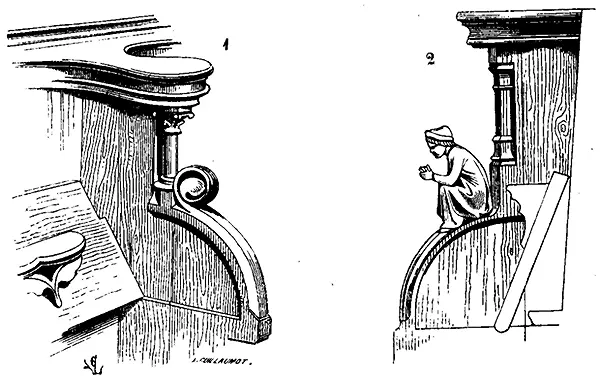

ACCOUDOIR, s. m. C'est le nom que l'on donne à la séparation des stalles, et qui permet aux personnes assises de s'accouder lorsque les miséricordes sont relevées. (Voy. STALLES.) Les accoudoirs des stalles sont toujours élargis à leur extrémité en forme de spatule pour permettre aux personnes assises dans deux stalles voisines de s'accouder sans se gêner réciproquement (1). Les accoudoirs sont souvent supportés, soit par des animaux, des têtes, des figures ou par des colonnettes (2). On voit encore de beaux accoudoirs dans les stalles de la cathédrale de Poitiers, des églises de Notre-Dame-de-la-Roche, de Saulieu, XIIIe siècle; dans celles des églises de Bamberg, d'Anellau, de l'abbaye de Chaise-Dieu, de Saint-Géréon de Cologne, XIVe siècle; de Flavigny, de Gassicourt, de Simorre, XVe siècle; des cathédrales d'Alby, d'Auch, d'Amiens, des églises de Saint-Bertrand de Comminges, de Montréal (Yonne), de Saint-Denis en France, provenant du château de Gaillon, XVIe siècle.

AGRAFE, s. f. C'est un morceau de fer ou de bronze qui sert à relier ensemble deux pierres. (Voy. CRAMPON.)

AIGUILLE, s. f. On donne souvent ce nom à la terminaison pyramidale d'un clocher ou d'un clocheton, lorsqu'elle est fort aiguë; on désigne aussi par aiguille l'extrémité du poinçon d'une charpente qui perce le comble et se décore d'ornements de plomb. (Voy. FLÈCHE, POINÇON.)

ALBATREs. m. Cette matière a été fréquemment employée dans le moyen âge, du milieu du XIIIe siècle au XVIe, pour faire des statues de tombeaux et souvent même les bas-reliefs décorant ces tombeaux, des ornements découpés se détachant sur du marbre noir (1), et des retables, vers la fin du XVe siècle. L'exemple que nous donnons ici provient des magasins de Saint-Denis. Il existe, dans la cathédrale de Narbonne, une statue de la sainte Vierge, plus grande que nature, en albâtre oriental, du XIVe siècle, qui est un véritable chef-d'oeuvre. Les belles statues d'albâtre de cette époque, en France, ne sont pas rares; malheureusement cette matière ne résiste pas à l'humidité. Au Louvre, dans le Musée des monuments français, dans l'église de Saint-Denis, on rencontre de belles statues d'albâtre provenant de tombeaux. Les artistes du moyen âge polissaient toujours l'albâtre lorsqu'ils l'employaient pour la statuaire, mais à des degrés différents. Ainsi, souvent les nus sont laissés à peu près mats et les draperies polies, quelquefois c'est le contraire qui a lieu. Souvent aussi on dorait et on peignait la statuaire en albâtre, par parties, en laissant aux nus la couleur naturelle. Le Musée de Toulouse renferme de belles statues d'albâtre arrachées à des tombeaux; il en a une surtout d'un archevêque de Narbonne, en albâtre gris, de la fin du XIVe siècle, qui est d'une grande beauté; la table sur laquelle repose cette figure était incrustée d'ornements de métal, probablement de cuivre doré, dont on ne trouve que les attaches. (Voy. TOMBES, STATUES.)

ALIGNEMENT, s. m. De ce que la plupart des villes du moyen âge se sont élevées successivement sur des cités romaines ou sur les villages gaulois, au milieu des ruines ou à l'entour de mauvaises cabanes, on en a conclu, un peu légèrement, que l'édilité au moyen âge n'avait aucune idée de ce que nous appelons aujourd'hui les alignements des rues d'une ville, que chacun pouvait bâtir à sa fantaisie en laissant devant sa maison l'espace juste nécessaire à la circulation. Il n'en est rien. Il existe, en France, un assez grand nombre de villes fondées d'un jet pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles, qui sont parfaitement alignées, comme le sont les villes de l'Amérique du nord, bâties par les émigrants européens.

Le pouvoir féodal n'avait pas à sa disposition les lois d'expropriation pour cause d'utilité publique; et quand, par suite de l'agglomération successive des maisons, une ville se trouvait mal alignée, ou plutôt ne l'était pas du tout, il fallait bien en prendre son parti; car si tout le monde souffrait de l'étroitesse des rues, et de leur irrégularité, personne n'était disposé, pas plus qu'aujourd'hui, à démolir sa maison bénévolement, à céder un pouce de terrain pour élargir la voie publique ou rectifier un alignement. Le représentant suprême du pouvoir féodal, le roi, à moins de procéder à l'alignement d'une vieille cité par voie d'incendie, comme Néron à Rome, ce qui n'eût pas été du goût des bourgeois, n'avait aucun moyen de faire élargir et rectifier les rues de ses bonnes villes.

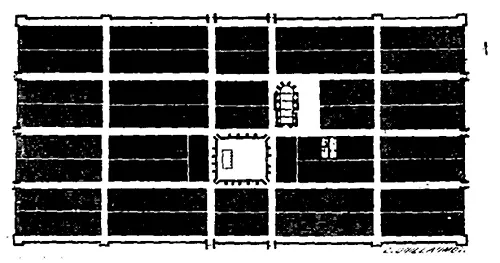

Philippe Auguste, en se mettant à l'une des fenêtres de son Louvre, par une de ces belles matinées de printemps où le soleil attire à lui toute l'humidité du sol, eut, dit-on, son odorat tellement offensé par la puanteur qui s'exhalait des rues de Paris, qu'il résolut de les empierrer pour faciliter l'écoulement des eaux. De son temps, en effet, on commença à paver les voies publiques; il pouvait faire paver des rues qui se trouvaient sur son domaine, mais il n'eût pu, même à prix d'argent, faire reculer la façade de la plus médiocre maison de sa capitale, sans le consentement du propriétaire. Il ne faut donc pas trop taxer nos aïeux d'instincts désordonnés, mais tenir compte des moeurs et des habitudes de leur temps, de leur respect pour ce qui existait, avant de les blâmer. Ce n'était pas par goût qu'ils vivaient au milieu de rues tortueuses et mal nivelées, car lorsqu'ils bâtissaient une ville neuve, ils savaient parfaitement la percer, la garnir de remparts réguliers, d'édifices publics, y réserver des places avec portiques, y élever des fontaines et des aqueducs. Nous pourrons citer comme exemples les villes d'Aigues-Mortes, la ville neuve de Carcassonne, Villeneuve-le-Roy, Villeneuve l'Archevêque en Champagne, la ville de Montpazier en Périgord, dont nous donnons le plan (1); la ville de Sainte-Foy (Gironde). Toutes villes bâties pendant le XIIIe siècle.

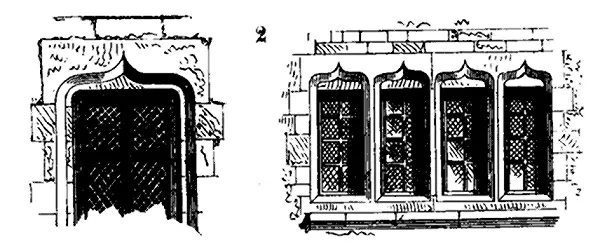

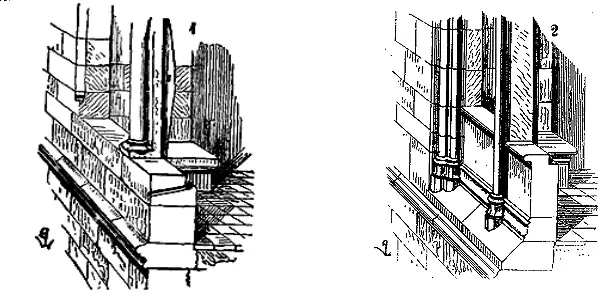

ALLÈGE, s.m. Mur mince servant d'appui aux fenêtres, n'ayant que l'épaisseur du tableau, et sur lequel portent les colonnettes ou meneaux qui divisent la croisée dans les édifices civils (1). Pendant les XIe, XIIe et XIIIe siècles, les allèges des croisées sont au nu du parement extérieur du mur de face.

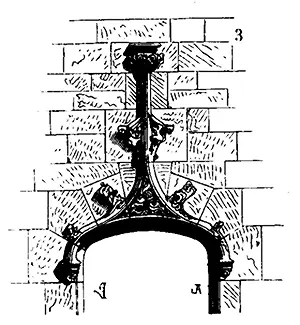

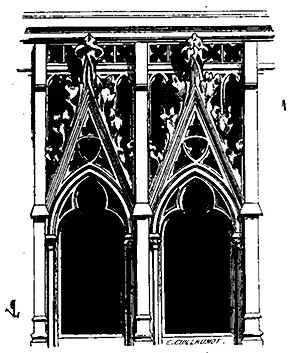

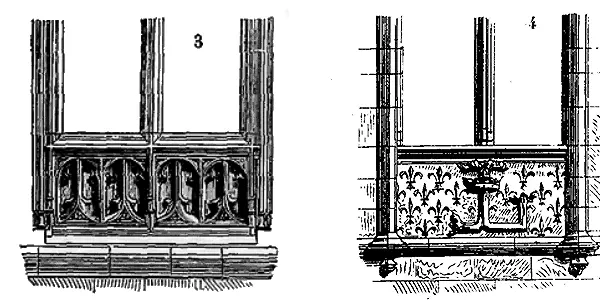

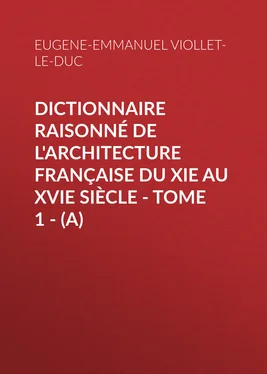

Au XIVe siècle, la moulure ou les colonnettes qui servent de pied-droit à la fenêtre et l'encadrent, descendent jusqu'au bandeau posé à hauteur de plancher, et l'allège est renfoncé (2), indiquant bien ainsi qu'il n'est qu'un remplissage ne tenant pas au corps de la construction. Au XVe siècle, l'allège est souvent décoré par des balustrades aveugles, comme on le voit encore dans un grand nombre de maisons de Rouen, à la maison de Jacques Coeur à Bourges (3); au XVIe siècle, d'armoiries, de chiffres, de devises et d'emblèmes, comme à l'ancien hôtel de la cour des comptes de Paris (4), bâti par Louis XII, et dans quelques maisons d'Orléans. La construction de cette partie des fenêtres suit ses transformations. Dans les premiers temps, les assises sont continuées, et l'allège fait corps avec les parements extérieurs; plus tard, lorsque les allèges sont accusés à l'extérieur, ils sont faits d'un seul morceau posé en délit; quelquefois même, le meneau descend jusqu'au bandeau du plancher, et les deux parties de l'allège ne sont que des remplissages, deux dalles posées de champ, parfaitement propres à recevoir de la sculpture.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)