VIOLLET-LE-DUC.

DICTIONNAIRE RAISONNÉ DE L'ARCHITECTURE FRANÇAISE du XIe AU XVIe SIÈCLE

ABAQUE, s. m. (TAILLOIR.) Tablette qui couronne le chapiteau de la colonne.

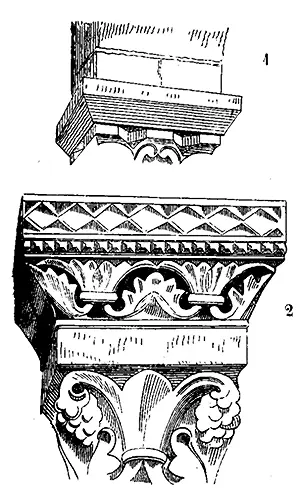

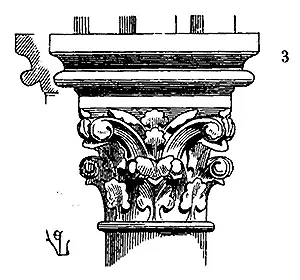

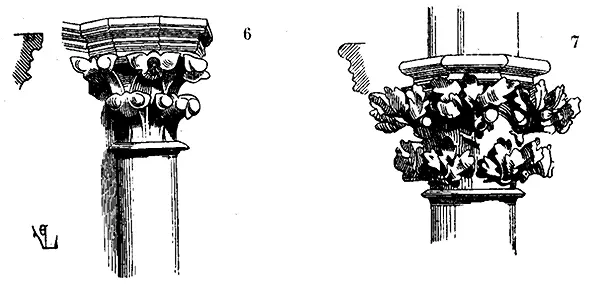

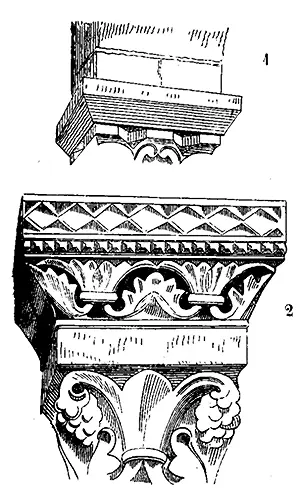

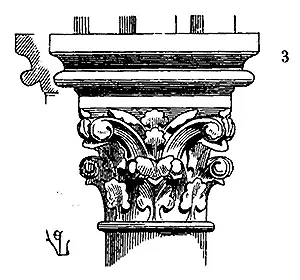

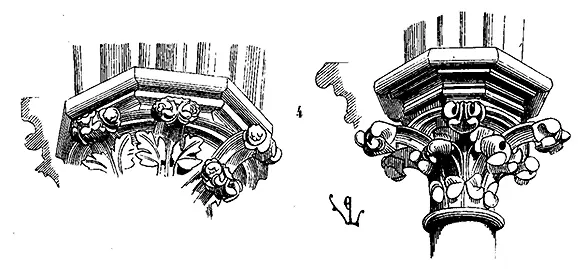

Ce membre d'architecture joue un grand rôle dans les constructions du moyen âge; le chapiteau recevant directement les naissances des arcs, forme un encorbellement destiné à équilibrer le porte-à-faux du sommier sur la colonne, le tailloir ajoute donc à la saillie du chapiteau en lui donnant une plus grande résistance; biseauté généralement dans les chapiteaux de l'époque romane primitive (1), il affecte en projection horizontale, la forme carrée suivant le lit inférieur du sommier de l'arc qu'il supporte; il est quelquefois décoré de moulures simples et d'ornements, particulièrement pendant le XIIe siècle, dans l'Ile-de-France, la Normandie, la Champagne, la Bourgogne et les provinces méridionales(2). Son plan reste carré pendant la première moitié du XIIIe siècle, mais alors il n'est plus décoré que par des profils d'une coupe très-mâle (3), débordant toujours les feuillages et ornements du chapiteau. L'exemple que nous donnons ici est tiré du choeur de l'église de Vézelay, bâti de 1200 à 1210.

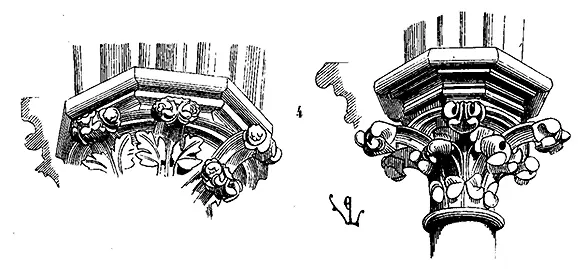

Vers le milieu du XIIIe siècle, lorsque les arcs sont refouillés de moulures accentuées présentant en coupe des saillies comprises dans des polygones, les abaques inscrivent ces nouvelles formes (4). alors les feuillages des chapiteaux débordent la saillie des tailloirs. (Église de Semur en Auxois et cathédrale de Nevers.)

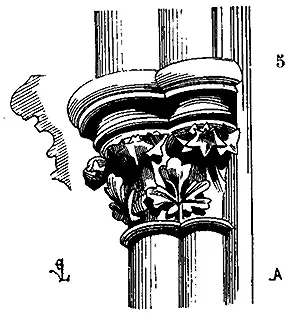

On rencontre souvent des abaques circulaires dans les édifices de la province de Normandie, à la cathédrale de Coutances, à Bayeux, à Eu, au Mont-Saint-Michel; les abaques circulaires apparaissent vers le milieu du XIIIe siècle: les profils en sont hauts, profondément refouillés, comme ceux des chapiteaux anglais de la même époque. Quelquefois dans les chapiteaux des meneaux de fenêtres (comme à la Sainte-Chapelle du Palais, comme à la cathédrale d'Amiens, comme dans les fenêtres des chapelles latérales de la cathédrale de Paris), de 1230 à 1250, les abaques sont circulaires (5).

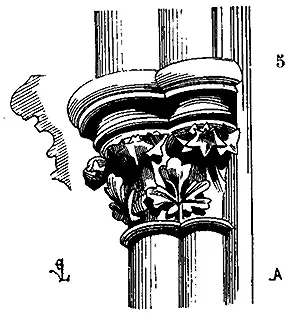

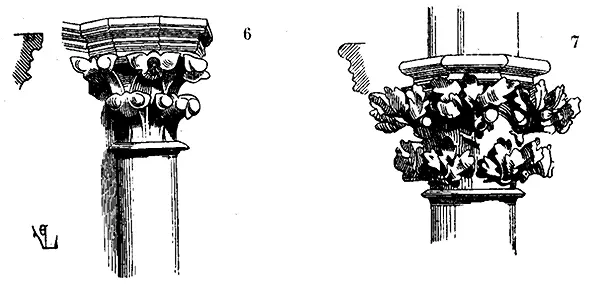

Vers la fin du XIIIe siècle les abaques diminuent peu à peu d'importance: ils deviennent bas, maigres, peu saillants pendant le XIVe siècle (6), et disparaissent presque entièrement pendant le XVe (7). Puis, sous l'influence de l'architecture antique, les abaques reprennent de l'importance au commencement du XVIe siècle. (Voy. CHAPITEAU.)

Pendant la période romane et la première moitié du XIIIe siècle, les abaques ne font pas partie du chapiteau; ils sont pris dans une autre assise de pierre; ils remplissent réellement la fonction d'une tablette servant de support et de point d'appui aux sommiers des arcs. Depuis le milieu du XIIIe siècle jusqu'à la renaissance, en perdant de leur importance comme moulure, les abaques sont, le plus souvent, pris dans l'assise du chapiteau; quelquefois même les feuillages qui décorent le chapiteau viennent mordre sur les membres inférieurs de leurs profils au XVe siècle, les ornements enveloppent la moulure de l'abaque, qui se cache sous cet excès de végétation. Le rapport entre la hauteur du profil de l'abaque et le chapiteau, entre la saillie et le galbe de ses moulures et la disposition des feuillages ou ornements, est fort important à observer; car ces rapports et le caractère de ces moulures se modifient non-seulement suivant les progrès de l'architecture du moyen âge, mais aussi suivant la place qu'occupent les chapiteaux. Au XIIIe siècle principalement, les abaques sont plus ou moins épais, et leurs profils sont plus ou moins compliqués, suivant que les chapiteaux sont placés plus ou moins près du sol. Dans les parties élevées des édifices, les abaques sont très-épais, largement profilés, tandis que dans les parties basses ils sont plus minces et finement moulurés.

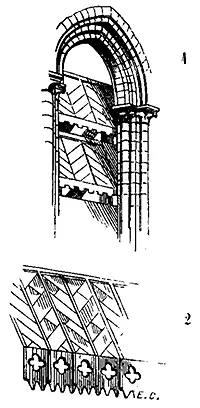

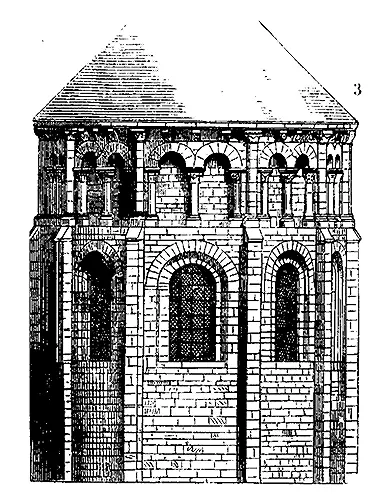

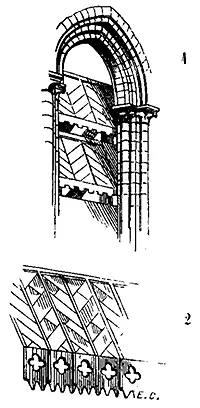

ABAT-SONS, s. m. C'est le nom que l'on donne aux lames de bois recouvertes de plomb ou d'ardoises qui sont attachées aux charpentes des beffrois pour les garantir de la pluie, et pour renvoyer le son des cloches vers le sol. Ce n'est guère que pendant le XIIIe siècle que l'on a commencé à garnir les beffrois d'abat-sons. Jusqu'alors les baies des clochers étaient petites et étroites; les beffrois restaient exposés à l'air libre. On ne trouve de traces d'abat-sons antérieurs au XVe siècle que dans les manuscrits (1). Ils étaient souvent décorés d'ajours, de dents de scie (2) à leur extrémité inférieure, ou de gaufrures sur les plombs.

ABAT-VOIX, s. m. (Voy. CHAIRE.)

ABBAYE, s.f. (Voy. ARCHITECTURE MONASTIQUE.)

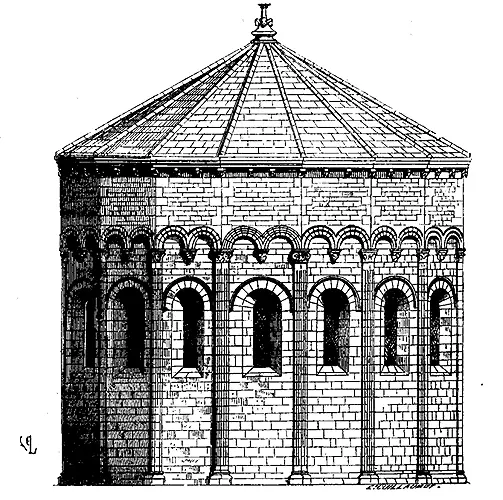

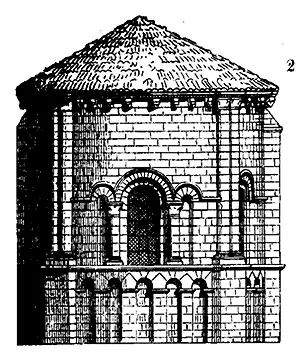

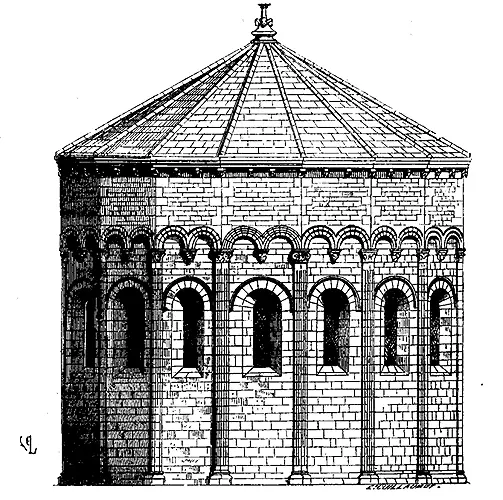

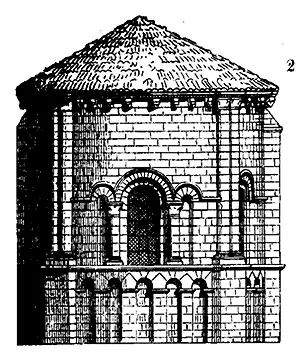

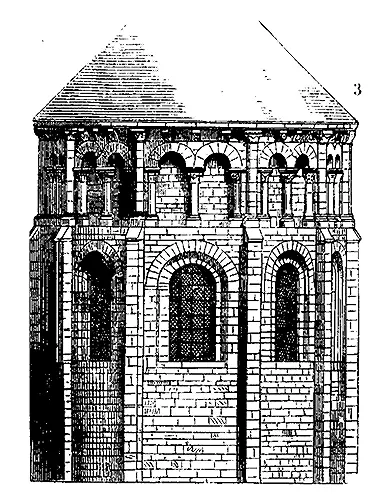

ABSIDE, s. f. C'est la partie qui termine le choeur d'une église, soit par un hémicycle, soit par des pans coupés, soit par un mur plat. Bien que le mot abside ne doive rigoureusement s'appliquer qu'à la tribune ou cul-de-four qui clôt la basilique antique, on l'emploie aujourd'hui pour désigner le chevet, l'extrémité du choeur, et même les chapelles circulaires ou polygonales des transepts ou du rond-point. On dit: chapelles absidales, c'est-à-dire chapelles ceignant l'abside principale; abside carrée: la cathédrale de Laon, l'église de Dol (Bretagne), sont terminées par des absides carrées, ainsi que beaucoup de petites églises de l'Ile-de-France, de Champagne, de Bourgogne, de Bretagne et de Normandie. Certaines églises ont leurs croisillons terminés par des absides semi-circulaires, tels sont les transepts des cathédrales de Noyon, de Soissons, de Tournay, en Belgique; des églises de Saint-Macaire, près Bordeaux; de Saint-Martin de Cologne, toutes églises bâties pendant le XIIe siècle ou au commencement du XIIIe. Dans le midi de la France la disposition de l'abside de la basilique antique se conserve plus longtemps que dans le nord; les absides sont généralement dépourvues de bas-côtés et de chapelles rayonnantes jusque vers le milieu du XIIIe siècle; leurs voûtes en cul-de-four sont plus basses que celles du transept, telles sont les absides des cathédrales d'Avignon, des églises du Thor (1) (Vaucluse), de Chauvigny (Basse), dans le Poitou (2), d'Autun, de Cosne-sur-Loire (3), des églises de l'Angoumois et de la Saintonge, et, plus tard, celles des cathédrales de Lyon, de Béziers, de la cité de Carcassonne, de Viviers

Mais il est nécessaire de remarquer que les absides des églises de Provence sont généralement bâties sur un plan polygonal, tandis que celles des provinces plus voisines du nord sont élevées sur un plan circulaire. Dans les provinces du centre l'influence romaine domine, tandis qu'en Provence et en remontant le Rhône et la Saône c'est l'influence gréco-byzantine qui se fait sentir jusqu'au XIIIe siècle.

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)