Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

AUBIER, s. m. C'est la partie blanche et spongieuse du bois de chêne qui se trouve immédiatement sous l'écorce et qui entoure le coeur. L'aubier n'a ni durée ni solidité, sa présence a l'inconvénient d'engendrer les vers et de provoquer la carie du bois. Les anciennes charpentes sont toujours parfaitement purgées de leur aubier, aussi se sont-elles bien conservées. Il existait autrefois, dans les forêts des Gaules, une espèce de chêne, disparue aujourd'hui, qui possédait cet avantage de donner des pièces d'une grande longueur, droites, et d'un diamètre à peu près égal du bas en haut; ce chêne n'avait que peu d'aubier sous son écorce, et on l'employait en brins sans le refendre. Nous avons vu beaucoup de ces bois dans des charpentes exécutées pendant les XIIIe, XIVe et XVe siècles, qui, simplement équarris à la hache et laissant voir parfois l'écorce sur les arêtes, sont à peine chargés d'aubier. Il y aurait un avantage considérable, il nous semble, à tenter de retrouver et de reproduire une essence de bois possédant des qualités aussi précieuses (voy. CHARPENTE).

AUTEL, s. m. Tout ce que l'on peut savoir des autels de la primitive Église, c'est qu'ils étaient indifféremment de bois, de pierre ou de métal. Pendant les temps de persécution, les autels étaient souvent des tables de bois que l'on pouvait facilement transporter d'un lieu à un autre. L'autel de Saint-Jean de Latran était de bois. L'empereur Constantin ayant rendu la paix à l'Église chrétienne, saint Sylvestre fit placer ostensiblement dans cette basilique l'autel de bois qui avait servi dans les temps d'épreuves, avec défense qu'aucun autre que le pape n'y dît la messe. Ces autels de bois étaient faits en forme de coffre, c'est-à-dire qu'ils étaient creux. Saint-Augustin raconte que Maximin, évêque de Bagaï en Afrique, fut massacré sous un autel de bois que les Donatistes enfoncèrent sur lui. Grégoire de Tours se sert souvent du mot archa , au lieu d' ara ou d' altare , pour désigner l'autel. Ces autels de bois étaient revêtus de matières précieuses, or, argent et pierreries. L'autel de Sainte-Sophie de Constantinople, donné par l'impératrice Pulchérie, consistait en une table d'or garnie de pierreries.

Il est d'usage depuis plusieurs siècles d'offrir le saint sacrifice sur des autels de pierre, ou si les autels sont de bois ou de toute autre matière, faut-il qu'il y ait au milieu une dalle de pierre consacrée ou autel portatif. Il ne semble pas que les autels portatifs consacrés aient été admis avant le VIIIe siècle, et l'on pouvait dire la messe sur des autels d'or, d'argent ou de bois. Théodoret, évêque de Cyr, qui vivait pendant la première moitié du Ve siècle, célébra les divins mystères sur les mains de ses diacres, à la prière du saint ermite Maris, ainsi qu'il le dit dans son Histoire religieuse 12 12 ... «Ego vero libenter obtemperavi, et sacra vasa adferri jussi (nec enim procul aberat locus). Diaconumque manibus utens pro altari, mysticum et divinum ac salutare sacrificium obtuli.»

. Théodore, archevêque de Cantorbéry, mort en 690, fait observer, dans son Pénitentiel 13 13 Cap. II.

qu'on peut dire la messe en pleine campagne sans autel portatif, pourvu qu'un prêtre, ou un diacre, ou celui même qui dit la messe, tienne le calice et l'oblation entre ses mains. Les autels portatifs paraissent avoir été imposés dans les cas de nécessité absolue dès le VIIIe siècle. Béde, dans son Histoire des Anglais, parle d'autels portatifs que les deux Ewaldes portaient avec eux partout où ils allaient 14 14 Ducange, Gloss.

. Hincmar, archevêque de Rheims, mort en 882, permit, dans ses Capitulaires, l'usage des autels portatifs 15 15 Cap. III. «...Nemo presbyterorum in altario ab episcopo non consecrato cantare presumat. Quapropter si necessitas poposcerit, donec ecclesia vel altaria consecrentur, et in capellis etiam quæ consecrationem non merentur, tabulam quisque presbyter, cui necessarium fuerit, de marmore, vel nigra petra, aut titro honestissimo, secundum suam possibilitatem, honeste affectatam habeat, et nobis ad consecrandum offerat, quam secum, cum expedierit, deserat, in qua sacra mysteria secundum ritum ecclesiarum agere valeat.»

en pierre, en marbre, ou en mosaïques. Pendant les XIe et XIIe siècles, ces autels portatifs devinrent fort communs; on les emportait dans les voyages. Aussi l'Ordre romain les appelle-t-il tabulas itinerarias . Les inventaires des trésors d'églises font mention fréquemment d'autels portatifs.

Sur les tables d'autels fixes, il était d'usage, dès avant le IXe siècle, d'incruster des propitiatoires , qui étaient des plaques d'or ou d'argent sur lesquelles on offrait le saint sacrifice. Anasthase le Bibliothécaire dit, dans sa Vie du pape Pascal I, que ce souverain pontife fit poser un propitiatoire en argent sur l'autel de Saint-Pierre de Rome, un sur l'autel de l'église de Sainte-Praxède, sur les autels de Sainte-Marie de Cosmedin, de la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Le pape Léon IV fit également faire un propitiatoire pesant 72 livres d'argent et 80 livres d'or pour l'autel de la basilique de Saint-Pierre.

Les autels primitifs, qu'ils fussent de pierre, de bois ou de métal, étaient creux. L'autel d'or dressé par l'archevêque Angelbert dans l'église de Saint-Ambroise de Milan était creux, et l'on pouvait apercevoir les reliques qu'il contenait par une ouverture percée par derrière 16 16 Ughellus, t. IV.

.

L'évêque Adelhelme, qui vivait à la fin du IXe siècle, raconte qu'un soldat du roi Bozon, qui était devenu aveugle, recouvra la vue en se glissant sous l'autel de l'église de Mouchi-le-Neuf du diocèse de Paris, pendant que l'on célébrait la messe. Les monuments viennent à cet égard appuyer les textes nombreux que nous croyons inutile de citer 17 17 Voy. Dissert. ecclés. sur les princip. autels des églises, par J. B. Thiers , Paris, 1688. Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer nos lecteurs à ce curieux ouvrage, plein de recherches savantes.

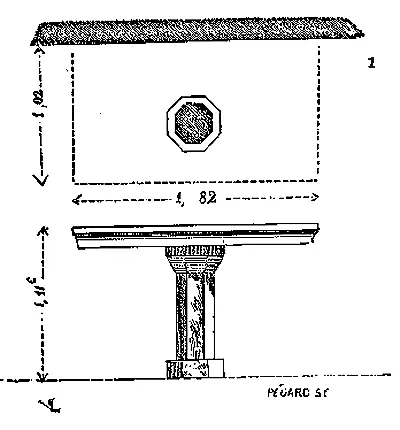

; les autels les plus anciens connus sont généralement portés sur une ou plusieurs colonnes 18 18 La figure (1) donne l'autel de la chapelle de la Vierge de l'église de Montréal (Bourgogne); cet autel est du XIIe siècle. La figure (2); le maître autel de l'église de Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire); cet autel est du XIe siècle. A est le socle avec l'incrustement des colonnettes; B le chapiteau de la colonnette centrale; C la base d'une des quatre colonnes. Nous devons ce dessin à l'obligeance de M. Millet, l'architecte de la curieuse église de Bois-Sainte-Marie.

(1 et 2). La plupart des autels grecs étaient portés sur une seule colonne. L'usage des autels creux ou portés sur des points d'appui isolés s'est conservé jusqu'au XVe siècle. L'autel n'était considéré jusqu'alors que comme une table sous laquelle on plaçait parfois de saintes reliques, ou qui était élevée au-dessus d'une crypte renfermant un corps saint, car à vrai dire les reliquaires étaient plutôt, pendant le moyen âge, posés, à certaines occasions, sur l'autel que dessous 19 19 «Rien ne nous porte à croire, dit Thiers dans ses Dissertat. sur les principaux autels des églises (p. 42), qu'on ait mis des reliques des saints sur les autels avant le IXe siècle; nul canon, nul décret, nul règlement, nul exemple, nul témoignage des écrivains ecclésiastiques, ne nous le persuade; ou, si l'on y en a mis, les saints de qui elles étoient s'en sont offensés et les ont fait ôter... Dans le Xe siècle même, quelques saints ont cru qu'il y avoit de l'irrévérence à mettre leurs reliques sur les autels. En voici un exemple qui ne peut pas raisonnablement être contesté. Bernon I, abbé de Cluni, rapporte (apud S. Odon, abb. Cluniac., L. 2) «qu'aussitôt qu'on eut mis, pour quelques jours seulement, les reliques de sainte Gauburge sur l'autel d'une église de son nom, et voisine de Cluni, les miracles qui s'y faisoient cessèrent; et que cette sainte, étant apparue à l'un des malades qui imploroit son assistance, lui dit que la raison pour laquelle il ne recouvroit pas la santé, étoit parce qu'on avoit mis ses reliques sur l'autel du Seigneur, qui ne doit servir qu'à la célébration des mystères divins. Ce qui donna occasion de les en ôter et de les rapporter dans le lieu où elles étoient auparavant. Et au même instant les miracles continuèrent de s'y faire» Guillaume Durand, dans son Rational des divins offices (chap. III, p. XXV), qui date du XIIIe siècle, admet les châsses des saints sur les autels. Il dit: «... Et les châsses (capsæ) posées sur l'autel, qui est le Christ, ce sont les apôtres et les martyrs...»

. Il n'existe plus, que nous sachions, en France, d'autels complets d'une certaine importance antérieurs au XIIe siècle.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.