Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

PRINCIPES.--Pour que des principes nouveaux se développent, en toute chose, il faut qu'un état et des besoins nouveaux se manifestent. Quand l'ordre de saint Benoît se réforma, au XIe siècle, les tendances des réformateurs ne visaient à rien moins qu'à changer toute une société qui, à peine née, tombait déjà en décomposition. Ces réformateurs, en gens habiles, commencèrent donc par abandonner les traditions vermoulues de la société antique: ils partirent de rien, ne voulurent plus des habitations à la fois somptueuses et barbares qui jusqu'alors avaient servi de refuge aux moines corrompus des siècles précédents. Ils se bâtirent eux-mêmes des cabanes de bois, vécurent au milieu des champs, prenant la vie comme le pourraient faire des hommes abandonnés à leur seule industrie dans un désert. Ces premiers pas eurent une influence persistante, lorsque même la richesse croissante des monastères, leur importance au milieu de la société les porta bientôt à changer leurs cahutes contre des demeures durables et bâties avec luxe. Satisfaire rigoureusement au besoin est toujours la première loi observée, non-seulement dans l'ensemble des bâtiments, mais dans les détails de la construction; ne jamais sacrifier la solidité à une vaine apparence de richesse est la seconde. Cependant la pierre et le bois sont toujours de la pierre et du bois, et si l'on peut employer ces matières dans une construction en plus ou moins grande quantité, leur fonction est la même chez tous les peuples et dans tous les temps. Quelque riches et puissants que fussent les moines, ils ne pouvaient espérer construire comme l'avaient fait les Romains. Ils s'efforcèrent donc d'élever des constructions solides et durables (car ils comptaient bien bâtir pour l'avenir) avec économie. Employer la méthode romaine la plus ordinaire, c'est-à-dire en composant leurs constructions de massifs de blocages enfermés entre des parements de brique ou de moellon, c'était mettre à l'oeuvre plus de bras qu'ils n'en avaient à leur disposition. Construire au moyen de blocs énormes de pierre de taille, soigneusement taillés et posés, cela exigeait des transports impossibles, faute de routes solides, un nombre considérable d'ouvriers habiles, de bêtes de somme, des engins dispendieux ou d'un établissement difficile. Ils prirent donc un moyen terme. Ils élevèrent les points d'appui principaux en employant pour les parements de la pierre de taille, comme un revêtement, et garnirent les intérieurs de blocages. Pour les murs en remplissage, ils adoptèrent un petit appareil de moellon smillé pour les parements ou de carreaux de pierre, enfermant de même un blocage de cailloux et de mortier.

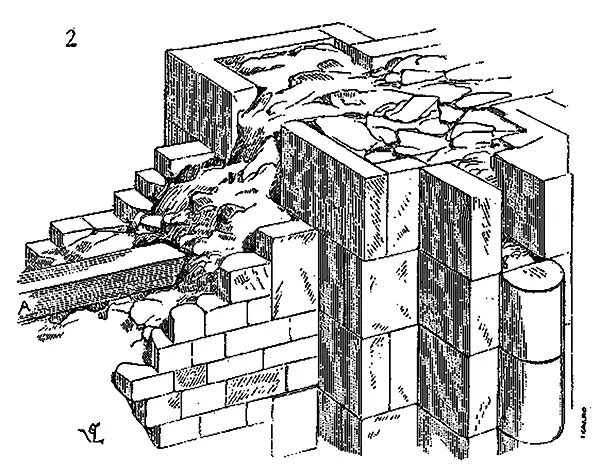

Notre fig. 2 donne une idée de ce genre de construction. Afin de relier les diverses parties des bâtisses, de chaîner les murs dans leur longueur, ils noyèrent dans les massifs, à différentes hauteurs, sous les appuis des fenêtres, au-dessous des corniches, des pièces de bois longitudinales, ainsi que nous l'avons figuré en A (voy. CHAÎNAGE). Dans ces constructions, la pierre est économisée autant que faire se peut; aucun morceau ne présente d'évidements: tous sont posés en besace; ce n'est qu'un revêtement exécuté d'ailleurs avec le plus grand soin; non-seulement les parements sont layés, mais aussi les lits et les joints, et ces pierres sont posées à cru sans mortier, comme l'appareil romain.

Ce genre de bâtisse est apparent dans les grandes constructions monastiques de Cluny, de Vézelay, de la Charité-sur-Loire (XIe et XIIe siècles). Les matériaux employés par les moines sont ceux qu'ils pouvaient se procurer dans le voisinage, dans des carrières dont ils étaient propriétaires. Et il faut reconnaître qu'ils les employèrent en raison de leurs qualités et de leurs défauts. Si ces matériaux présentaient des vices, si la pierre était gélive, ne pouvant s'en procurer d'autres, qu'au moyen de frais considérables, ils avaient le soin de la placer dans les conditions les moins désavantageuses, et, afin de préserver ces matériaux des atteintes de l'humidité et des effets de la gelée; ils cherchaient à les soustraire aux agents atmosphériques en les couvrant par des combles saillants, en les éloignant du sol, à l'extérieur, par des assises de pierres qu'ils allaient acheter dans des carrières plus éloignées.

Il y a toujours, dans les oeuvres des hommes qui ne comptent que sur leurs propres ressources et leurs propres forces pour agir, une certaine somme d'intelligence et d'énergie d'une grande valeur aux yeux de ceux qui savent voir, ces oeuvres fussent-elles imparfaites et grossières d'ailleurs, qu'on ne retrouve pas dans les oeuvres produites par des hommes très-civilisés, mais auxquels l'industrie fournit de nombreux éléments, et qui n'ont aucun effort à faire pour satisfaire à tous leurs besoins. Ces chercheurs primitifs deviennent souvent alors des maîtres et leurs efforts un enseignement précieux, car il faut évidemment plus d'intelligence pour faire quelque chose lorsque toutes les ressources manquent que lorsqu'elles sont à la portée des esprits les plus médiocres.

Les constructions romaines, par suite de la stabilité absolue de leurs points d'appui et la concrétion parfaite de toutes les parties supérieures (résultat obtenu, comme nous l'avons déjà dit, au moyen de ressources immenses), présentaient des masses immobiles, passives, comme le pourraient être des monuments taillés dans un seul bloc de tuf. Les constructeurs romans, ne pouvant disposer de moyens aussi puissants, reconnurent bientôt que leurs bâtisses n'offraient pas un ensemble concret, lié, une agglomération parfaitement stable; que les piliers, formés de placages de pierre enfermant un blocage composé souvent de médiocre mortier, que les murs, déliaisonnés dans toute leur hauteur, subissaient des effets, des tassements inégaux qui causaient des déchirures dans les constructions et, par suite, des accidents graves. Il fallut donc chercher les moyens propres à rendre ces effets nuls. Les constructeurs romans, dès le XIe siècle, voulurent, par des motifs développés ailleurs (voy. ARCHITECTURE), voûter la plupart de leurs grands édifices; ils avaient hérité des voûtes romaines, mais ils étaient hors d'état de les maintenir par les moyens puissants que les Romains avaient pu adopter. Il fallut donc encore que leur intelligence suppléât à ce défaut de puissance. La voûte romaine ne se peut maintenir qu'à la condition d'avoir des points d'appui absolument stables, car cette voûte, soit en berceau, soit d'arête, soit en demi-sphère, forme une croûte homogène sans élasticité, qui se brise en morceaux, s'il survient quelques gerçures dans sa concavité. Voulant faire des voûtes à l'instar des Romains, et ne pouvant leur donner des points d'appui absolument stables, il fallait que les constructeurs romans trouvassent une méthode nouvelle pour les maintenir, en rapport avec l'instabilité des points d'appui destinés à les porter et les contre-butter. La tâche n'était pas aisée à remplir: aussi les expériences, les tâtonnements, les essais furent-ils nombreux; mais cependant, dès l'origine de ces essais, on voit naître un système de construction neuf, et ce système est basé sur le principe d'élasticité, remplaçant le principe de stabilité absolue adopté par les Romains. La voûte romaine, sauf de rares exceptions, est faite en blocages; si elle est renforcée par des arcs en brique, ces arcs sont noyés dans l'épaisseur même du blocage et font corps avec lui. Les constructeurs romans, au lieu de maçonner la voûte en blocage, la construisirent en moellons bruts noyés dans le mortier, mais posés comme des claveaux, ou en moellons taillés et formant une maçonnerie de petit appareil; déjà ces voûtes, si un mouvement venait à se déclarer dans les points d'appui, présentaient une certaine élasticité, par suite de la réunion des claveaux, ne se brisaient pas comme une croûte homogène, et suivaient le mouvement des piles. Mais cette première modification ne rassurait pas entièrement les constructeurs romans; ils établirent sous ces voûtes, de distance en distance, au droit des points d'appui les plus résistants, des arcs doubleaux en pierres appareillées, cintrés sous l'extrados des voûtes. Ces arcs doubleaux, sortes de cintres permanents élastiques, comme tout arc composé d'une certaine quantité de claveaux, suivaient les mouvements des piles, se prêtaient à leur tassement, à leur écartement, et maintenaient ainsi, comme l'aurait fait un cintre en bois, les concavités en maçonneries bâties au-dessus d'eux.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.