Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

DALLES, s. f. (voy. DALLAGE). Dalles tumulaires (voy. TOMBEAU).

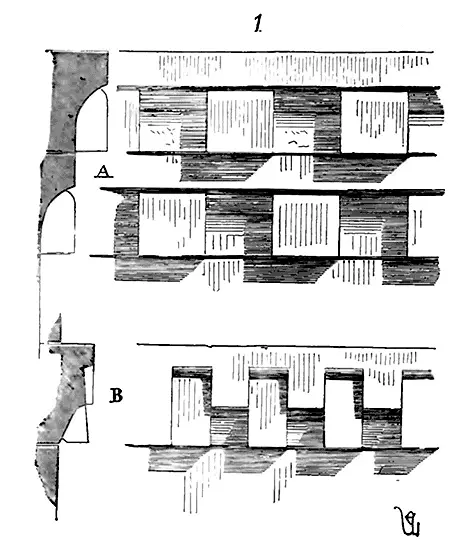

DAMIER, s. m. Le damier est un ornement d'architecture fréquemment employé, pendant le XIIe siècle, pour décorer les bandeaux, les archivoltes, les corniches des édifices en pierre; il forme, avec les billettes et les dents-de-scie (voy. ces mots), des découpures géométriques qui rompent la monotonie des moulures horizontales ou concentriques par des jeux d'ombre très-simplement obtenus sans avoir recours à la sculpture. C'est surtout dans l'Île-de-France, le Soissonnais et en Normandie que l'on trouve l'emploi des damiers à dater de la fin du XIe siècle jusqu'au commencement du XIIIe. L'église de Notre-Dame de Paris était couronnée, dans sa partie supérieure, par une belle corniche composée de quatre rangées de damiers, dont trois sont encore en place autour de l'abside.

Voici (1), en A, comment sont taillés ces damiers, dont chaque rang est pris dans une assise de 0,25 c. de hauteur.

Quelquefois deux rangs de damiers sont taillés dans une seule assise B. Ils décorent alors la tablette supérieure d'une corniche, un bandeau ou un archivolte. Les damiers couvrent aussi, en Normandie, des parements de murs, des rampants de contre-forts; alors ils figurent des essentes ou bardeaux de bois. C'était un moyen peu dispendieux de donner de la richesse aux tympans, aux surfaces des murs dont l'aspect paraissait trop froid.

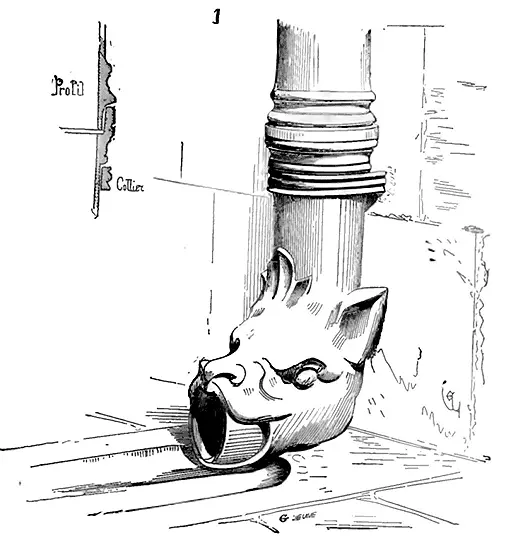

DAUPHIN, s. m. Bouche inférieure d'un tuyau de descente se recourbant pour jeter les eaux dans un caniveau. Dès le XIIIe siècle, les tuyaux de descente en plomb furent employés (voy. CONDUITE, CONSTRUCTION); mais nous ne connaissons pas de dauphins affectant la forme qui leur a donné ce nom avant le XVIe siècle. On voit encore un dauphin en fonte de fer de cette époque attaché à la base d'une maison située en face le portail royal de la cathédrale de Chartres. La fig. 1 en donne une copie. Lorsque des tuyaux de descente sont appliqués à des édifices des XIIIe et XIVe siècles, les dauphins (c'est-à-dire les bouches inférieures de ces tuyaux) se composent d'une pierre évidée de façon à détourner les eaux dans le caniveau qui les doit recevoir.

DÉCORATION, s, f. Il y a dans l'architecture deux genres de décoration: la décoration fixe, qui tient aux édifices, et la décoration d'emprunt, appliquée à l'occasion de certaines solennités. La décoration fixe, surtout pendant le moyen âge, étant inhérente à la structure, il n'y a pas lieu de lui consacrer ici un article spécial, et nous renvoyons nos lecteurs à tous les mots qui traitent des parties des édifices susceptibles d'être ornées, et notamment aux articles SCULPTURE et STATUAIRE. Quant à la décoration temporaire, elle fut appliquée de tout temps. Les anciens décoraient leurs temples de fleurs, de feuillages et de tentures à certaines occasions, et les chrétiens ne firent en cela que suivre leur exemple. Il ne paraît pas que, pendant le moyen âge, on ait fait dans les églises des décorations temporaires qui pussent changer les dispositions et la forme apparente de ces édifices. C'étaient des tentures accrochées aux piliers ou aux murs, des guirlandes de feuillages, des écussons armoyés, quelquefois cependant des échafauds tapissés destinés à recevoir certains personnages et surtout des exhibitions des pièces composant les trésors si riches des abbayes et des cathédrales. On trouvera, dans le Dictionnaire du Mobilier , des détails sur ces sortes de décorations. Ce que l'on doit observer dans les décorations temporaires employées autrefois, c'est le soin apporté par les décorateurs dans le choix de l'échelle des ornements. Ceux-ci sont toujours en proportion relative avec le monument auquel on les applique. La plupart de nos décorations temporaires modernes, par suite de la non-observation de cette règle essentielle, détruisent l'effet que doit produire un édifice, au lieu de l'augmenter.

DÉLIT(voy. LIT.).

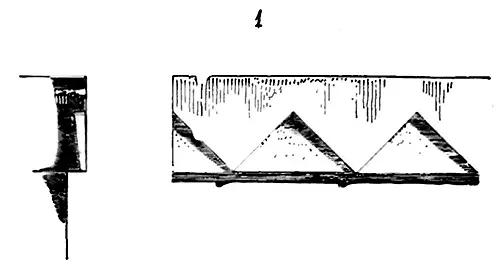

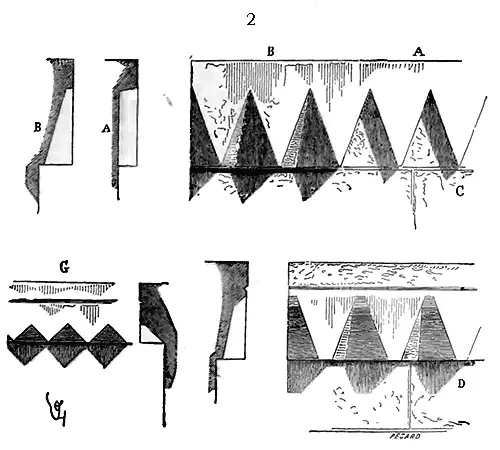

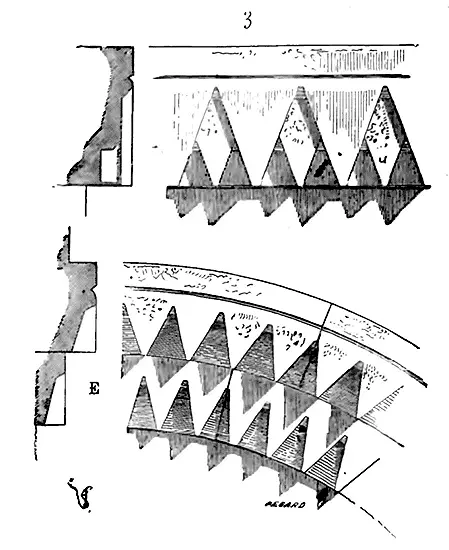

DENT-DE-SCIE, s. f. Terme employé pour indiquer un genre d'ornement que l'on voit naître au XIe siècle et qui est fort usité pendant le XIIe, surtout dans les provinces de l'Île-de-France, de la Normandie et de l'Ouest. Les dents-de-scie servent à décorer particulièrement les bandeaux, les corniches et les archivoltes. Les plus anciennes sont habituellement larges, formant des angles droits, et portant une faible saillie (1). Bientôt elles se serrent, deviennent aigües(2), se détachent vivement sur un fond parallèle à leur face A, ou sur un fond taillé en biseau B. Vers la fin du XIIe siècle, les angles rentrants et saillants sont tronqués D.

Quelquefois, lorsque les dents-de-scie de cette époque ont une petite dimension, particulièrement dans les monuments de l'Ouest, elles sont taillées encore à angles droits G. Les dents-de-scie doublées ou chevauchées sont taillées ainsi que l'indique la figure 3, de façon à présenter un rang de pointes passant sur l'autre. Dans les archivoltes, souvent plusieurs rangs de dents-de-scie sont superposés, s'alternant et formant les sailles indiquées en E.

Conformément à la méthode employée par les architectes du moyen-âge, chaque rang de dents-de-scie était pris dans une hauteur d'assise, les joints verticaux tombant dans les vides. Comme ces ornements étaient taillés avant la pose et que les appareilleurs ne voulaient pas perdre de la pierre, il en résultait que les dents-de-scie étaient souvent inégales en largeur, puisqu'il fallait toujours comprendre un certain nombre de dents entières dans une pierre, quelle que fût sa longueur. Mais ces irrégularités ne paraissent pas avoir préoccupé les architectes; il faut dire cependant qu'elles sont beaucoup plus prononcées dans les édifices bâtis avec parcimonie, comme les églises de village, par exemple, que dans des monuments importants. Les dents-de-scie appartiennent bien au moyen âge; rien dans les édifices romains ne pouvait donner l'idée de cet ornement, qui donne tant de vivacité aux profils, aux bandeaux, et qui fait si bien valoir les parties nues de l'architecture (voy. Bâtons-rompus, zigzags).

DEVIS, s. m. Devise . Au XIVe siècle, on appelait devis ou devise un projet graphique accompagné d'une description écrite indiquant un travail à faire 10 10 «Guillaume de Longueil, vicomte d'Auge, au sergent de la sergenterie de Pont-l'Évesque, vous mandons que la taache de machonerie qu'il est convenant faire au pont au pain, dont mencion est faite au deviz, vous fachiez crier à rabais accoustumé par touz les lieux de vostre sergenterie où l'on a accoustumé à faire iceulz cris... L'an mil ccc IIIIXX et dix-neuf.» MARCHÉ, coll. Millin.

et l'estimation de ce travail.

Le devis fait, on procédait à une adjudication au rabais, à peu près comme cela se pratique de nos jours, si ce n'est que, pour concourir à l'adjudication, il fallait faire partie d'un corps de métier, et qu'il ne suffisait pas de se présenter aux autorités compétentes avec un certificat délivré, souvent, par complaisance. Les devis étaient faits ou en bloc ou détaillés: s'ils étaient faits en bloc, à la suite de la description des travaux à exécuter, il était dit que ces travaux valaient tant; s'ils étaient détaillés, chaque article de l'ouvrage était suivi d'une estimation. Les séries de prix jointes aux devis n'étant pas encore en usage, les adjudications étaient de véritables forfaits. Nos archives départementales conservent encore un grand nombre de ces sortes de marchés. Nous ne savons si, au XIIIe siècle, le maître de l'oeuvre faisait le devis général de tout l'ouvrage qui lui était commandé; ce qui est certain, c'est que, pendant les XIVe et XVe siècles, chaque chef de corps de métiers était souvent appelé à faire un devis de la portion des travaux qui le concernait. Ce devis fait, il soumissionnait l'ouvrage à forfait; mais alors il n'y avait pas d'adjudication, c'est-à-dire de concurrence entre gens de même état.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)