Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Au-dessus des statues isolées, posées soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des édifices, au XIVe siècle, les dais sont généralement surmontés de riches pyramides à jour qui n'offrent rien de particulier et ressemblent à toutes les terminaisons des clochetons d'alors (voyez PINACLE).

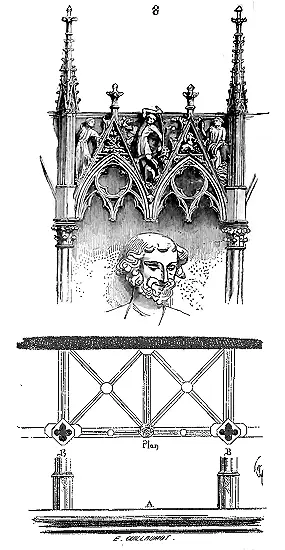

Sans changer notablement les formes de ces dais du XIVe siècle, le XVe siècle ne fait que les exagérer; les dais se voient encore dans l'architecture du XVIe siècle au-dessus des figures; ils sont refouillés à l'excès, couverts de détails sans nombre: tels sont ceux du portail de la cathédrale de Tours, ceux de l'église de Saint-Michel de Dijon. Il paraît inutile de donner des exemples de ces derniers détails qui sont entre les mains de tout le monde. Les stalles en bois des choeurs des églises étaient surmontées de dais qui préservaient les religieux du froid. Ces dais ont une grande importance comme ouvrage de menuiserie (voyez STALLE). Quelquefois des statues assises du Christ ou de la sainte Vierge, dépendant de retables ou posées dans les tympans des portails ou même des pignons d'églises, sont sculptées sous un dais porté sur des colonnes, disposé comme un cyborium. Ces sortes de couronnements accompagnant des figures sacrées méritent toute l'attention des artistes, car ils fournissent des exemples de ces décorations intérieures de sanctuaires, détruites en France, aujourd'hui, sans exception. Un retable fort curieux, du commencement du XIIe siècle, et qui fut, il y a quelques années, l'objet d'un procès entre l'État et un conseil de fabrique qui avait vendu cet objet à un marchand de curiosités (procès gagné par l'État, et à la suite duquel le bas-relief fut réintégré dans l'église de Carrières-Saint-Denis, près Paris), se compose de trois sujets: d'une Annonciation, d'un Baptême de Jésus-Christ, et, au centre, d'une figure assise de la Vierge tenant l'Enfant sur ses genoux. La Vierge est surmontée d'un dais figurant la Jérusalem céleste, porté sur deux colonnes (9).

À la cathédrale de Chartres, dans le tympan de la porte de droite du portail royal, on voit aussi une Vierge dans la même attitude, surmontée d'un dais. À la cathédrale de Paris, la porte Sainte-Anne présente au sommet de son tympan un dais magnifique protégeant la statue assise de la Mère de Dieu. L'article ARCHE d'alliance, du Dictionnaire , donne un dessin du dais posé au-dessus de la statue adossée au trumeau de la porte de la Vierge (même édifice).

DALLAGE, s. m. De tout temps et dans tous les pays on a employé, pour revêtir les aires des rez-de-chaussées, soit dans les édifices publics, soit dans les habitations particulières, des pierres plates, dures, polies, jointives, sans ordre ou avec symétrie. La plupart des carrières de pierres calcaires possèdent des bancs supérieurs minces, d'une contexture compacte, propres à ce genre de pavage. Les Romains avaient employé comme dallages des matières précieuses telles que le marbre, le porphyre, le granit, le jaspe même, et cela avec une prodigalité singulière. Il existe encore quelques-uns de ces dallages qui se font remarquer par la grande et simple ordonnance du dessin et la beauté des matières employées: tels sont les dallages du Panthéon de Rome, de la basilique du Forum de Trajan. Les architectes du moyen âge ne possédaient pas, comme les Romains, ces matières précieuses, et les eussent-ils possédées, qu'ils n'avaient plus les facilités pour les tailler en grands morceaux et les polir. Lorsqu'ils voulurent décorer les aires des édifices, ils adoptèrent donc des moyens plus simples et surtout moins dispendieux. Dès l'époque byzantine les Grecs avaient essayé de décorer les surfaces planes, verticales ou horizontales de leurs monuments au moyen d'incrustations de marbres de couleur ou de mastics colorés dans des plaques de marbre blanc ou de pierre calcaire. On obtenait ainsi des dessins d'une grande richesse, très-variés et très-fins, avec des matières faciles à se procurer; ce n'était plus qu'une affaire de main-d'oeuvre. Ces procédés furent employés en France dès le XIIe siècle, et peut-être même avant cette époque, bien que les exemples nous manquent absolument. Grégoire de Tours parle de pavages d'églises d'une grande magnificence; mais il est à croire que ces dallages étaient faits conformément aux procédés antiques, peut-être même avec des débris de monuments romains, ou se composaient de grossières mosaïques comme on en trouve encore un si grand nombre sur la surface de la France (voyez MOSAÏQUE).

Pendant le moyen âge, en France, la mosaïque ne fut employée que très-rarement, et ces sortes de pavages, composés de petits morceaux de pierres dures formant des entrelacs, connus sous le nom d' opus Alexandrinum , si communs en Italie et en Sicile, ne se rencontrent qu'exceptionnellement; encore sont-ils évidemment importés d'Italie. On voit de ces pavages dans le sanctuaire de l'église abbatiale de Westminster, à Londres, et dans celui de l'église de Saint-Benoît-sur-Loire. Cette importation ne fut point imitée par nos architectes clercs ou laïques. Ceux-ci adoptèrent de préférence les dallages en pierre calcaire dure; et lorsqu'ils voulurent les décorer, ils gravèrent des dessins sur leur surface, qu'ils remplirent de plomb, ou de mastics colorés en noir, en vert, en rouge, en brun, en bleu clair ou sombre. Deux causes contribuèrent à détruire ces dallages: d'abord le passage fréquent des fidèles qui usaient leur surface avec leurs chaussures, puis l'usage admis généralement, à dater du XIIIe siècle, d'enterrer les clercs et même les laïques sous le pavé des églises. Ainsi beaucoup de dallages anciens furent enlevés pour faire place à des pierres tombales qui, à leur tour, composaient une riche décoration obtenue par les mêmes procédés de gravures et d'incrustations (voy. TOMBES).

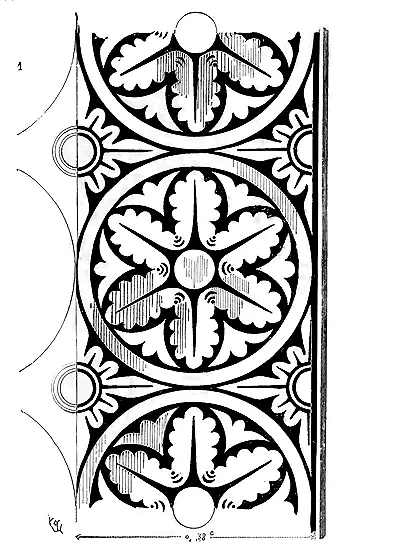

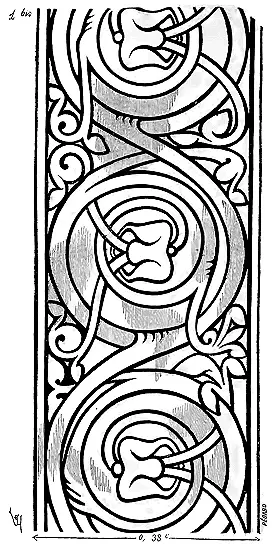

Les plus anciens fragments de dallages gravés que nous possédions proviennent de l'église de Saint-Menoux, près Moulins. Ces fragments (1 et 1 bis) datent du XIIe siècle; ils sont en pierre blanche incrustée d'un mastic résineux noir. Le morceau de dallage (fig. 1) formait le fond; celui (fig. 1 bis), la bordure.

Les nombreux fragments de dallages gravés et incrustés que l'on voit encore dans l'ancienne cathédrale de Saint-Omer, et qui ont été publiés par M. E. Wallet 2 2 Descript. du pavé de l'ancienne cathéd. de Saint-Omer . 1847.

, nous présentent le spécimen le plus complet de ces sortes d'ouvrages qui, autrefois, décoraient l'aire des choeurs et des chapelles absidales des principales églises de France. Ces fragments appartiennent évidemment à diverses époques 3 3 M. Vitet, dans un rapport au ministre de l'intérieur (1830), regarde ces dalles comme appartenant à la fin du XIIe siècle. M. Hermand ne les croit pas antérieures à 1260. Le fait est qu'elles n'appartiennent pas toutes à la même époque; quelques-unes de ces dalles ont tous les caractères du dessin du commencement du XIIIe siècle; d'autres sont plus récentes.

; déplacés aujourd'hui, ils faisaient originairement partie des dallages du choeur et de plusieurs chapelles, et ne furent pas tous exécutés à la fois. Conformément à la méthode employée dans la sculpture du moyen âge, chaque dalle, sauf quelques exceptions, inscrit un dessin complet, et l'ensemble de la composition était obtenu au moyen de la juxtaposition de ces dalles. Ainsi le dallage était travaillé et terminé à l'atelier avant la pose. Les dessins sont très-variés; plusieurs de ces dalles, qui appartiennent à la fin de la première moitié du XIIIe siècle, représentent des guerriers à cheval, couverts seulement de l'écu et tenant un pennon à leurs armes. Quelques inscriptions se lisent encore autour des figures et indiquent que ce pavage a été fait au moyen de dons, chaque dalle ayant été donnée par le personnage représenté.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)