Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

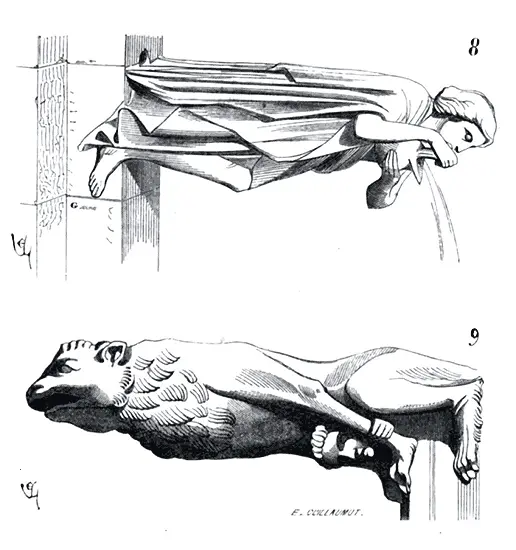

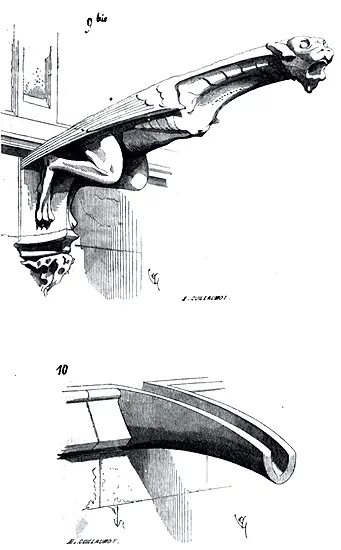

Pendant le XIVe siècle, les gargouilles sont généralement longues, déjà grêles et souvent chargées de détails; au XVe siècle, elles s'amaigrissent encore et prennent un caractère d'étrange férocité. Bien que les détails en soient fins et souvent trop nombreux, cependant leur masse conserve une allure franche, d'une silhouette énergique; les pattes, les ailes des animaux sont bien attachées, les têtes étudiées avec soin (9 et 9 bis). Ces parties importantes de la sculpture du moyen âge ont toujours été traitées par des mains exercées; elles conservent très-tard leur caractère original, et encore, aux premiers temps de la Renaissance, on voit, sur les édifices, des gargouilles qui conservent le style du XVe siècle. Ce n'est que pendant la seconde moitié du XVIe siècle que les sculpteurs repoussent absolument les anciennes formes données aux lanceurs, pour adopter des figures de chimères rappelant certaines figures antiques, ou des consoles, ou de simples tuyaux de pierre en forme de canons.

Pendant le moyen âge on n'a pas toujours sculpté les gargouilles; quelquefois, dans les endroits qui n'étaient pas exposés à la vue, les gargouilles sont seulement épannelées. Il en est un grand nom cette sorte qui affectent une forme très-simple (10) 7 7 Notre-Dame de Paris.

. Les gargouilles sont fréquentes dans l'Île-de-France, dans la Champagne et sur les bords basse Loire; elles sont rares en Bourgogne, dans le centre et le midi de la France; ou si l'on en trouve dans les monuments d'outre-Loire, c'est qu'elles tiennent à des édifices élevés aux XIIIe, XIVe et XVe siècles, par des architectes du Nord, comme la cathédrale de Clermont, celle de Limoges, celle de Carcassonne (Saint-Nazaire), celle de Narbonne. Là où les matériaux durs sont peu communs, comme en Normandie, par exemple, les gargouilles sont courtes, rarement sculptées, ou manquent absolument, les eaux s'égouttant des toits sans chéneaux.

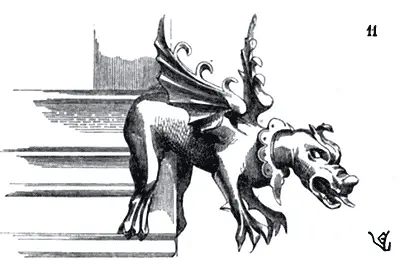

Les chéneaux en plomb, posés sur les édifices civils ou religieux, portaient aussi leurs gargouilles de métal. Nous en possédons fort peu aujourd'hui de ce genre d'une époque antérieure au XVI siècle. En voici une (11) qui se voit à l'angle d'une maison de Vitré; elle date du XVe siècle et est faite en plomb repoussé (voy. PLOMBERIE). Nous ne connaissons pas de gargouilles du moyen âge en terre cuite. Dans les édifices en brique, les gargouilles sont en pierre, ainsi qu'on peut le voir aux Jacobins de Toulouse, au collége Saint-Rémond, et dans beaucoup d'autres édifices anciens de la même ville.

GAUFRURE, s. f. Application de pâtes sur la pierre ou le bois, formant des ornements saillants, des fonds gaufrés , ordinairement dorés (voy. APPLICATION, PEINTURE).

GIRON, s. m. Est la largeur d'une marche d'escalier. Le giron est dit droit , lorsque la marche est d'une égale largeur dans toute sa longueur; triangulaire , lorsque la marche est renfermée dans une cage circulaire. Alors on mesure le giron de la marche au milieu de sa longueur.

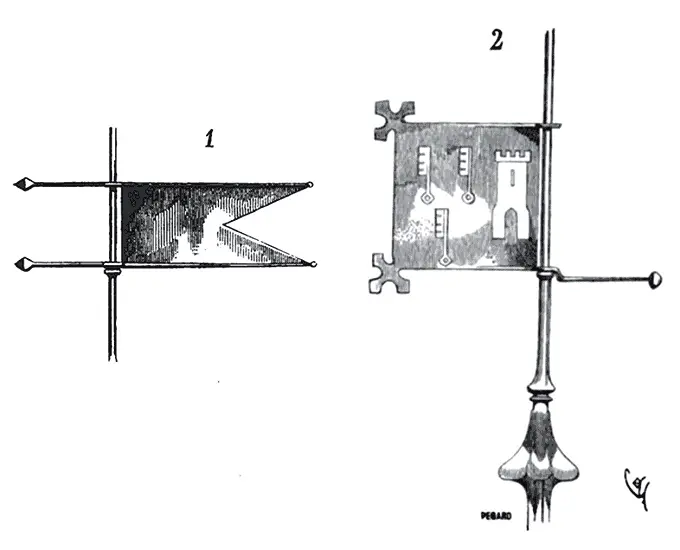

GIROUETTE, s. f. Wire-wire . Plaque de tôle ou de cuivre munie d'une douille ou de deux anneaux, et roulant sur une tige de fer placée au sommet d'un comble. Les girouettes sont destinées à indiquer d'où vient le vent. Pendant le moyen âge, il n'était pas permis à tout le monde de placer des girouettes sur les combles des habitations. La girouette était un signe de noblesse, et sa forme n'était pas arbitraire. «Les gentilshommes, dit le Laboureur 8 8 Origines des armoiries , p. 93. (Voy. Salvaing, Chambolas, et la Peirère.)

, ont seuls droit d'avoir des girouettes sur leurs maisons; elles sont en pointes comme les pennons, pour les simples chevaliers, et carrées comme les bannières, pour les chevaliers bannerets.»--«On sait, dit encore Sainte-Palaye 9 9 Mémoires sur l'ancienne chevalerie , t. I. p. 360 (Notes).

, que le premier acte de possession d'un fief, d'une seigneurie, d'une place prise à la guerre, était marqué par la bannière du nouveau seigneur, arborée sur le lieu le plus éminent, sur la tour la plus élevée.» Les girouettes anciennes sont rares; habituellement elles étaient peintes aux armes du seigneur ou découpées de façon à figurer les pièces de ces armes; quelquefois on les surmontait d'une couronne, mais cela vers la fin du XVe siècle. La plupart des girouettes ou wire-wire anciennes sont disposées de telle façon que la partie pleine est maintenue en équilibre par des contre-poids, de manière à faciliter le roulement sur le pivot de fer (1).

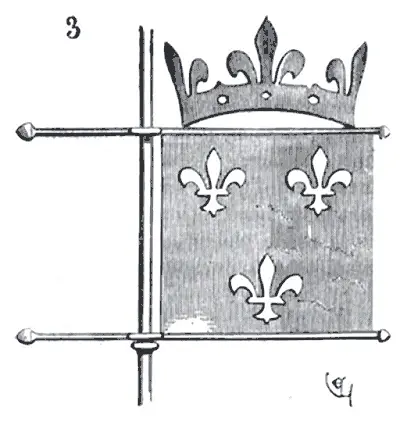

Les girouettes du moyen âge sont petites, haut montées sur les tiges de fer et accompagnées d'épis en plomb (voy. ÉPI). L'Hôtel-Dieu de Beaune conserve encore les anciennes girouettes de ses combles, peintes aux armes de Nicolas Rollin, chancelier de Bourgogne (1441); ces girouettes sont carrées, avec un seul contre-poids, et décorées aux deux angles extrêmes de feuilles découpées. Voici l'une d'elles (2). Nous avons encore vu au château d'Amboise, en 1833, des girouettes du commencement du XVIe siècle, aux armes de France découpées et couronnées (3).

Il y a longtemps que tous les bourgeois de France peuvent mettre des girouettes sur leurs maisons, et ne s'en font-ils pas faute.

GNOMON, s. m. Style scellé dans une dalle et donnant l'heure du jour par l'ombre qu'il projette sur un cadran. Nous voyons, dans les Olim , qu'au XIIIe siècle il y avait des gnomons sur les grands chemins. Louis IX, en 1267, fait faire une enquête par un certain chevalier, Guiters de Vilète, bailli de Tours, et un chanoine de Loches, Théobald de Compans, pour savoir si le roi a le droit de faire enlever les stalles de chevaux fixées à terre et les cadrans solaires supportés par des colonnes, toutes choses qui obstruent les chemins. Nous voyons des cadrans solaires des XIVe et XVe siècles aux angles de certains édifices du moyen âge, notamment à l'angle du clocher vieux de la cathédrale de Chartres et à l'angle du cloître de la cathédrale de Laon (voy. CLOÎTRE, fig. 16).

GOND, s. m. Morceau de fer coudé, dont la patte est scellée dans la pierre et dont le mamelon cylindrique ou légèrement conique entre dans l'oeil de la penture d'une porte (voy. SERRURERIE).

GORGE, s. f. Moulure concave. On donnait aussi le nom de gorge , autrefois, à la partie de la hotte d'une cheminée comprise entre la tablette et la corniche de couronnement sous le plafond.

GOTHIQUE(ARCHITECTURE). Voy. ARCHITECTURE.

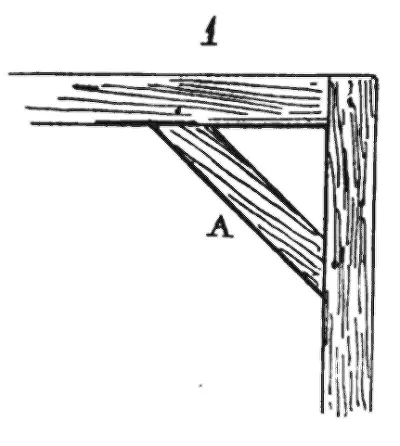

GOUSSET, s. m. Pièce de bois horizontale posée diagonalement pour maintenir le roulement d'une enrayure composée de pièces assemblées d'équerre (1). A est un gousset (voy. CHARPENTE).

GOÛT, s. m. Un homme d'esprit a dit: «Le manque de goût conduit au crime.» Le mot étant vrai, à notre sens, nous sommes entourés de criminels ou de gens disposés à le devenir. Le goût est l'habitude du beau et du bien; pour être homme de goût, il est donc essentiel de discerner le bien du mal, le beau du laid. Le goût (car les définitions ne manquent pas, si la qualité est rare) est encore le respect pour le vrai; nous n'admettons pas qu'on puisse être artiste de goût sans être homme de goût, car le goût n'est pas un avantage matériel, comme l'adresse de la main, mais un développement raisonné des facultés intellectuelles. C'est ce qui fait que nous rencontrons dans le monde nombre d'artistes habiles qui, malgré leur talent, n'ont pas de goût, et quelques amateurs qui sont gens de goût, sans pour cela pratiquer les arts. On considère, en général, parmi les artistes, les amateurs comme un fléau, comme des usurpateurs dont l'influence est pernicieuse. Non-seulement nous ne partageons pas cette opinion, mais nous croyons que si le goût tient encore une place en France, c'est principalement au public que nous devons cet avantage. Nous prétendons ne parler ici que de l'architecture. Nous ne saurions admettre qu'un architecte obéissant à des intérêts étroits, à des passions mesquines, dont le caractère n'est ni respectable ni respecté, puisse mettre du goût dans ses oeuvres. L'homme de goût ne ment pas à sa conscience, il exprime ses pensées par les moyens les plus naturels. Avoir du goût dans les arts, c'est aimer le vrai, c'est savoir l'exprimer simplement; c'est repousser l'exagération, toujours fausse; c'est laisser voir le côté moral de l'homme, sa raison, ses affections, ses tendances et son but. Si donc ce côté moral est faible, si la raison est obscure, si les affections sont basses et le but vulgaire ou odieux, il est difficile que le goût soit satisfait.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)