Les galeries des habitations privées, destinées à desservir plusieurs pièces se commandant, étaient habituellement disposées en forme d'appentis donnant un portique à rez-de-chaussée, propre à abriter les provisions de bois de chauffage, à faire sécher le linge, etc. Ces galeries, légèrement construites en bois sur des colonnes de pierre ou sur des poteaux, n'avaient que la largeur d'un corridor, 1m,00 à 1m,50 c. (voy. MAISON).

GALETAS, s. m. Étage d'une maison, sous le comble, destiné à garder des provisions, à tendre le linge. Beaucoup de maisons du moyen âge, particulièrement dans le midi de la France, où le besoin de fraîcheur se fait sentir, possédaient leurs galetas sous les combles (voy. MAISON).

GARDE-CORPS, GARDE-FOUS, s. m. (voy. BALUSTRADE).

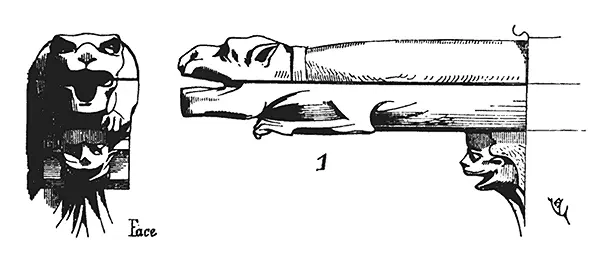

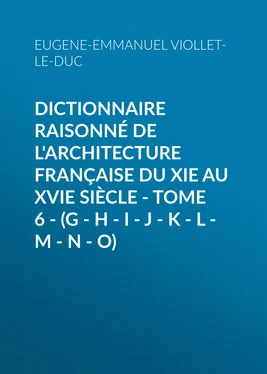

GARGOUILLE, s. f. Gargolle , guivre , canon , lanceur . Ce n'est guère que vers le commencement du XIIIe siècle que l'on plaça des chéneaux et, par suite, des gargouilles à la chute des combles. Jusqu'alors, dans les premiers siècles du moyen âge, l'eau des toits ou des terrasses s'égouttait directement sur la voie publique au moyen de la saillie donnée aux corniches (voy. CHÉNEAU). À la cathédrale de Paris, du temps de Maurice de Sully; c'est-à-dire lors de l'achèvement du choeur en 1190, il n'y avait point de chéneaux et de gargouilles; plus tard, dans le même édifice, vers 1210 encore, les eaux des chéneaux s'écoulaient sur la saillie des larmiers, au moyen de rigoles ménagées de distance en distance. Nous voyons apparaître les gargouilles, vers 1220, sur certaines parties de la cathédrale de Laon. Ces gargouilles sont larges, peu nombreuses, composées de deux assises, l'une formant rigole, l'autre recouvrement (1).

Déjà cependant ces gargouilles affectent la forme d'animaux fantastiques, lourdement taillés, comme pour laisser voir leur structure. Bientôt les architectes du XIIIe siècle reconnurent qu'il y avait un avantage considérable à diviser les chutes d'eau. Cela, en effet, évitait les longues pentes dans les chéneaux et réduisait chacune des chutes à un très-mince filet d'eau ne pouvant nuire aux constructions inférieures. On multiplia donc les gargouilles; en les multipliant, on put les tailler plus fines, plus sveltes, et les sculpteurs s'emparèrent de ces pierres saillantes pour en faire un motif de décoration des édifices. La variété des formes donnée aux gargouilles est prodigieuse; nous n'en connaissons pas deux pareilles en France, et nos monuments du moyen âge en sont couverts. Beaucoup de ces gargouilles sont des chefs-d'oeuvre de sculpture; c'est tout un monde d'animaux et de personnages composés avec une grande énergie, vivants, taillés hardiment par des mains habiles et sûres. Ces êtres s'attachent adroitement aux larmiers, se soudent à l'architecture et donnent aux silhouettes des édifices un caractère particulier, marquant leurs points saillants, accusant les têtes des contre-forts, faisant valoir les lignes verticales. On peut juger de l'habileté des architectes et des sculpteurs dans la combinaison et l'exécution de ces lanceurs par la difficulté qu'on éprouve à les combiner et les faire exécuter. Dans les pastiches modernes que l'on a faits des édifices gothiques, il est fort rare de voir des gargouilles qui se lient heureusement à l'architecture: elles sont ou mal placées, ou lourdes, ou trop grêles, ou molles de forme, pauvres d'invention, sans caractère; elles n'ont pas cet aspect réel si remarquable dans les exemples anciens; ce sont des êtres impossibles, ridicules souvent, des caricatures grossières dépourvues de style.

Certains calcaires du bassin de la Seine, comme le liais-cliquard, se prêtaient merveilleusement à la sculpture de ces longs morceaux de pierre en saillie sur les constructions. Il fallait, en effet, une matière assez ferme, assez tenace pour résister, dans ces conditions, à toutes les causes de destruction qui hâtaient leur ruine. Aussi est-ce à Paris ou dans les contrées où l'on trouve des liais, comme à Tonnerre, par exemple, que l'on peut recueillir encore les plus beaux exemples de gargouilles. D'ailleurs l'école de sculpture de Paris, au moyen âge, a sur celles des provinces voisines une supériorité incontestable, surtout en ce qui touche à la statuaire.

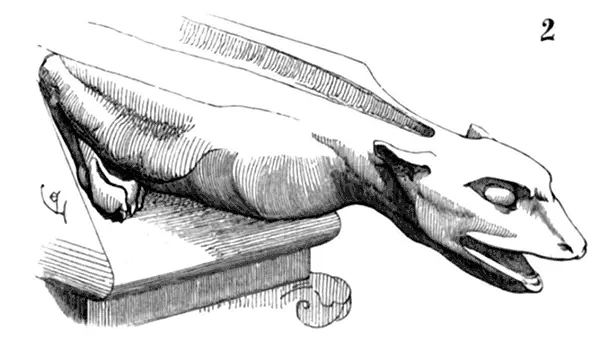

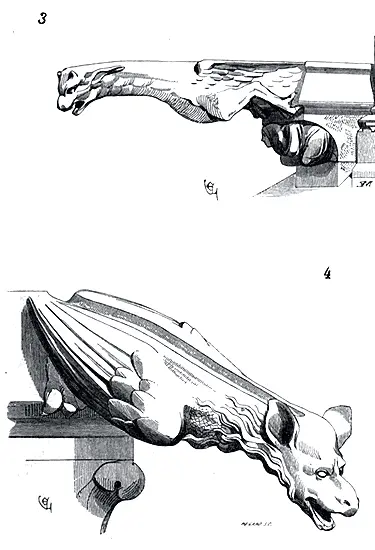

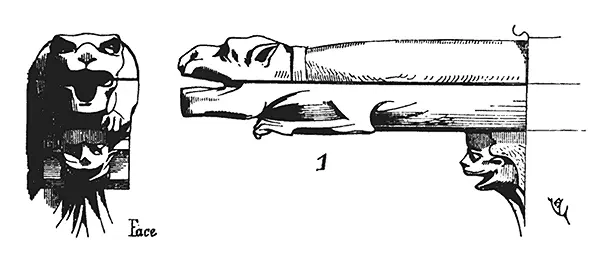

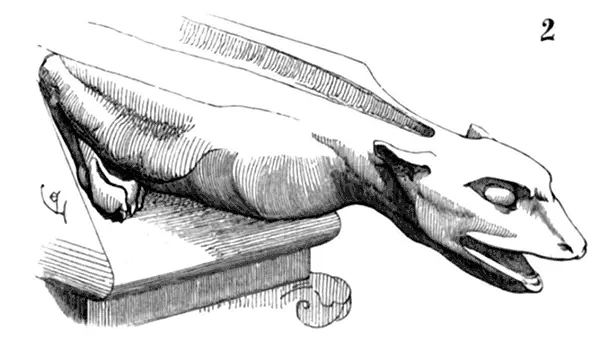

Les gargouilles sont employées systématiquement à Paris vers 1240; c'est à Notre-Dame que nous voyons apparaître, sur les corniches supérieures refaites vers 1225, des gargouilles, courtes encore, robustes, mais taillées déjà par des mains habiles (2). Celles qui sont placées à l'extrémité des caniveaux des arcs-boutants de la nef, et qui sont à peu près de la même époque, sont déjà plus longues, plus sveltes, et soulagées par des corbeaux qui ont permis de leur donner une très-grande saillie en avant du nu des contre-forts (3).

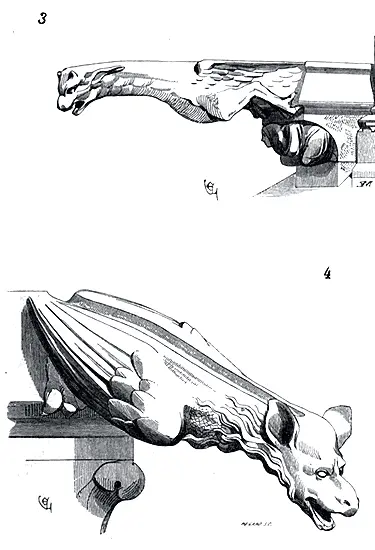

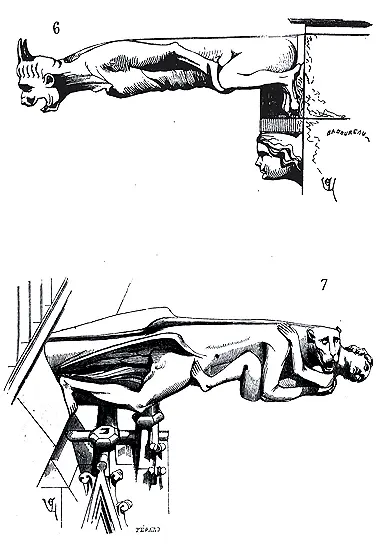

À la Sainte-Chapelle du Palais à Paris, les gargouilles sont plus élancées, plus développées: ce ne sont plus seulement des bustes d'animaux, mais des animaux entiers attachés par leurs pattes aux larmiers supérieurs; leurs têtes se détournent pour jeter les eaux le plus loin possible des angles des contre-forts (4). Quelques-unes de ces gargouilles sont évidemment sculptées par des artistes consommés.

Nous avons indiqué, à l'article GÂBLE, comment les constructeurs gothiques, lorsqu'ils élevaient les grandes voûtes des nefs, ménageaient, provisoirement, des cuvettes dans les reins de ces voûtes, avec gargouilles extérieures pour rejeter les eaux pluviales dans les caniveaux des arcs-boutants jusqu'à l'achèvement des combles définitifs. Ces gargouilles provisoires devenaient définitives elles-mêmes, lorsque les chéneaux supérieurs étaient posés, au moyen d'une conduite presque verticale, descendant du chéneau jusqu'à ces gargouilles. Voici (5) une de ces gargouilles à double fin, provenant des parties supérieures de la nef de la cathédrale d'Amiens (1235 environ).

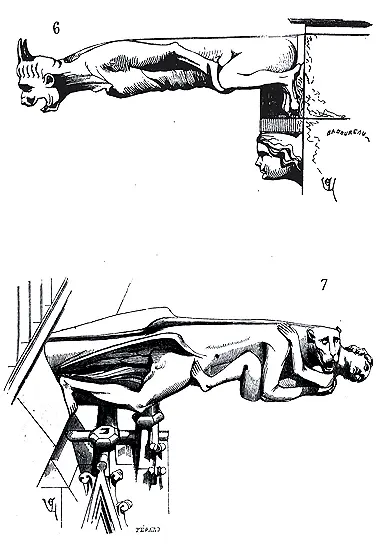

Les gargouilles sont doublées de chaque côté des contre-forts, comme à la Sainte-Chapelle de Paris, comme autour de la salle synodale de Sens, autour des chapelles du choeur de Notre-Dame de Paris; ou elles traversent l'axe de ces contre-forts, comme à Saint-Nazaire de Carcassonne et dans tant d'autres édifices des XIIIe et XIVe siècles, et alors elles portent sur une console (6); ou elles sont appuyées sur la tête même de ces contre-forts, comme autour des chapelles du choeur de la cathédrale de Clermont (7) (fin du XIIIe siècle).

C'est vers ce temps que la composition des gargouilles devient plus compliquée, que les figures humaines remplacent souvent celles d'animaux, ainsi qu'on le voit dans ce dernier exemple, qui nous montre un démon ailé paraissant entraîner une petite figure nue.

Il existe autour des monuments de cette époque bon nombre de gargouilles qui sont de véritables morceaux de statuaire. L'église Saint-Urbain de Troyes porte, au sommet des contre-forts de l'abside, des gargouilles fort remarquables; nous donnons l'une d'elles (8).

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)