Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Dans les bâtiments abbatiaux de Saint-Jean-des-Vignes de Soissons et d'Ourscamp, on voit encore de belles salles qui ont été affectées aux malades. La salle dite des Morts , à Ourscamp, est, entre toutes ces constructions hospitalières, la plus belle et la mieux entendue. C'est toujours un grand vaisseau divisé en trois nefs, celle du milieu plus large que les deux autres; le tout est couvert par des voûtes d'arête et un vaste grenier.

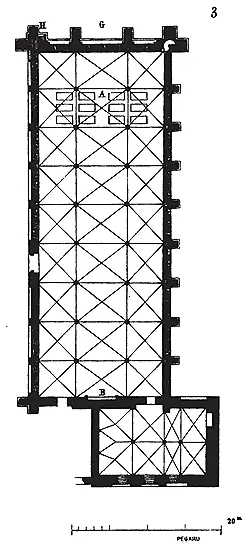

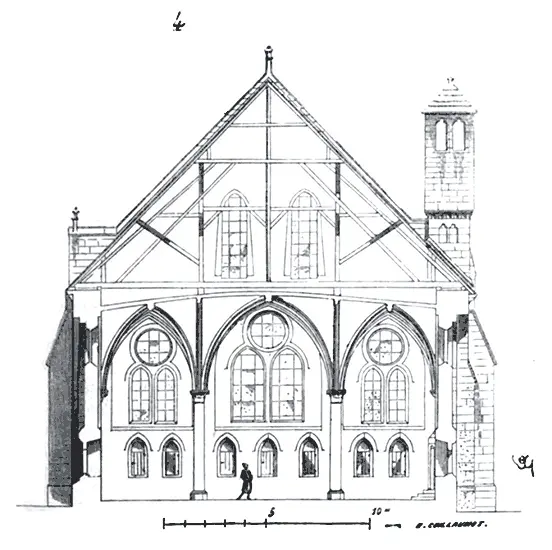

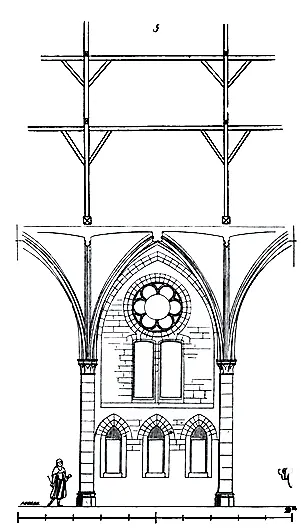

La fig. 3 présente le plan de cette salle avec son annexe, qui servait probablement de cuisine et de laboratoire; la fig. 4 la coupe transversale de la grande salle des malades, et la fig. 5 une de ses travées.

On observera que les fenêtres sont disposées de manière à donner beaucoup de jour à l'intérieur, celles du haut étant à vitrages fixes et celles du bas pouvant s'ouvrir pour aérer la salle. Suivant la disposition généralement adoptée à cette époque, il devait y avoir quatre rangées de lits disposés ainsi que l'indique notre plan en A; la salle pouvait en contenir facilement cent. Le long du mur, au droit des colonnes, sont percées de petites niches à hauteur de la main, pour déposer les boissons ou les pansements des malades. Une grande cheminée, s'ouvrant contre le pignon B, permettait d'assainir et de réchauffer ce vaste intérieur 60 60 Voy., pour de plus amples détails, les gravures des Archives des monum. hist. , publiées par les ordres du ministre d'État; aussi l'ouvrage précédemment cité de MM. Verdier et Cattois, t. II, p. 104.

. Le bâtiment et son annexe sont isolés. Le pignon G seul est rapproché des bras de croix de l'église, à laquelle on pouvait probablement communiquer par le petit passage H. Toute la construction date des premières années du XIIIe siècle; et l'intérieur était peint de joints rouges avec archivoltes festonnées en petites arcatures.

À l'article CONSTRUCTION, fig. 123 et suivantes, nous avons donné un bâtiment dépendant de l'abbaye Sainte-Marie de Breteuil, dont une partie servait d'hospice pour les pauvres. Presque toutes les abbayes possédaient ainsi des bâtiments assez vastes pour donner asile aux voyageurs, ou même de véritables hôpitaux, comme cette grande salle d'Ourscamp 61 61 L'abbaye d'Ourscamp appartient aujourd'hui à M. Peigné-Delacour, qui, heureusement, conserve avec un soin particulier ces restes remarquables.

.

La ville de Tonnerre possédait, au XIe siècle déjà, un Hôtel-Dieu situé, suivant l'usage, à côté de l'église Notre-Dame, qui servait de chapelle à cet établissement; un autre hôpital, également de la même époque, existait dans le faubourg de Bourberault. «Les dépendances de cet hôpital, dit M. Camille Dormois 62 62 Notes hist. sur l'hôpital de Tonnerre . Auxerre, 1853.

, ne consistaient qu'en une petite chapelle obscure, une très-petite maison et un jardin.» En 1204, Eudes III, duc de Bourgogne, fonda, dans la même ville, l'hôpital du Saint-Esprit; mais Marguerite de Bourgogne, belle-soeur de saint Louis, reine de Sicile, voulut doter la ville de Tonnerre d'un hôpital magnifique. En 1293, elle acheta un vaste clos près d'une source appelée Fontenille , le long de l'Armençon et des murs de la ville. Dans l'acte de fondation, il est dit que les pauvres seront hébergés dans l'établissement, les convalescents nourris sept jours et renvoyés avec chemise, cotte et soulier; qu'une chapelle sera bâtie avec quatre autels; que les frères et soeurs, au nombre de vingt, chargés des soins intérieurs, auront pour mission de donner à manger et à boire à ceux qui auront faim et soif, de recevoir les étrangers et pèlerins et de les héberger, de vêtir les pauvres, de visiter les malades, de consoler les prisonniers et d'ensevelir les morts; que les frères et soeurs auront des dortoirs et réfectoires séparés, et ne devront prendre leurs repas qu'après le service des malades. L'hôpital fut-promptement élevé, et Marguerite se fit bâtir, à côté, un logis pour pouvoir surveiller elle-même son établissement; lorsqu'elle mourut, en 1308, les bâtiments et leurs dépendances étaient complétés depuis longtemps. Il nous reste de cet hôpital la grande salle et quelques dépendances, et nos lecteurs ne nous sauront pas mauvais gré probablement de leur donner un ensemble ainsi que des détails de la partie principale de cette grande salle, en même temps chapelle et hospice.

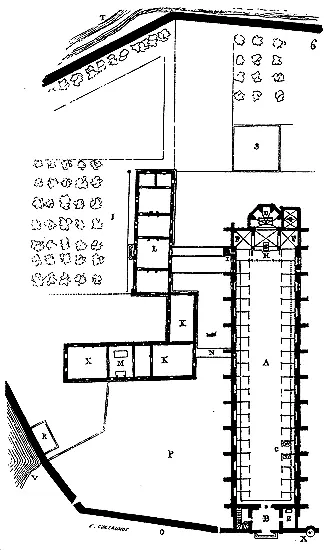

La figure 6 présente le plan à l'échelle de 0,001m pour mètre. En A est la grande salle, autrefois précédée d'un porche B avec escalier, dont nous allons indiquer la destination. Cette salle contenait quarante cellules de boiseries, sortes d'alcôves dans chacune desquelles était placé un lit (voir en C). En D était un autel principal sous une voûte, et en F deux chapelles également voûtées. Le tombeau de la fondatrice était en E, et se composait d'une figure de bronze couchée sur un sarcophage. La sacristie des chapelles était en G. En H, un jubé, posé devant le choeur, mettait en communication deux galeries latérales qui, établissant une circulation continue au-dessus des alcôves, permettaient d'ouvrir les fenêtres et de surveiller l'intérieur des cellules. On pouvait monter à ces galeries par l'escalier latéral du porche 63 63 Les comptes de 1556, d'après l'excellent travail de M. C. Dormois cité plus haut, présentent des dépenses occasionnées par la réfection de l'une de ces galeries. «Payé à Jehan Desmaisons, charpentier, la somme de 91 liv. 40 s. pour la fasson de la grande gallery dudit hospital, contenant 20 toises de long et 2 de large... À Nicolas..., maçon, pour avoir fait la massonnerie pour soutenir les poteaux d'icelle gallery... À Jehan et Pierre les Mathieux, couvreurs, la somme de 8 liv. 13 s. pour avoir couvert l'escalier de la d. gallery... À Jehan, marchand,... pour ferrer les portes de l'hospital et les chevrons de la grande gallery,...» etc.

et par un escalier I qui était mis en communication avec une galerie réunissant le logis L de la reine à la grande salle. De ses appartements, situés au premier étage de ce logis, cette princesse pouvait ainsi, soit descendre dans la salle, soit inspecter les cellules en se promenant sur la galerie qu'elles portaient. En Z était une petite chapelle. Les bâtiments de service de l'hôpital sont situés en K et la cuisine en M. On communiquait de ces bâtiments avec la salle au moyen d'une autre galerie N aboutissant à une petite porte. La voie publique passe en O. En P était le cimetière; en J, le jardin de la reine, borné par la muraille de la ville et par le ruisseau de Fontenille. En R, un lavoir; en V, un bras de l'Armençon, et en S le prieuré. Deux canaux souterrains passant des deux côtés de la grande salle entraînaient dans la rivière les vidanges de l'établissement. Outre les murailles de la ville, des remparts entouraient les autres parties du clos. En X était un puits public.

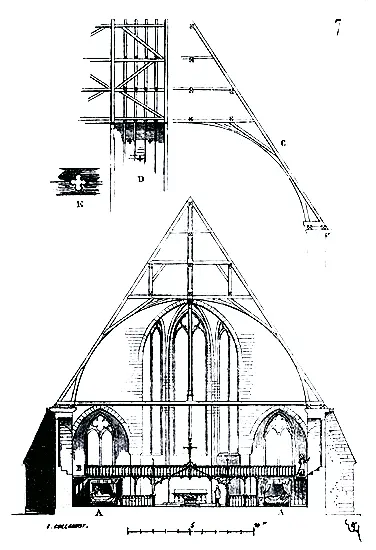

La fig. 7 donne la coupe transversale de ce magnifique vaisseau, qui n'a pas moins de 18m,60 de largeur dans oeuvre sur 88m,00 de long depuis le porche jusqu'au sanctuaire. La coupe (fig. 7) montre, en A, les alcôves avec la galerie supérieure B, passant par-dessus le jubé. On aperçoit au fond les trois absides. La charpente en chêne, bien conservée, nous donne des bois d'une longueur extraordinaire; les entraits, d'un seul morceau, ont 21m,40; les arbalétriers et chevrons portant ferme, 19m,00. Elle est entièrement lambrissée en berceau plein cintre légèrement surbaissé à l'intérieur. En C, nous avons tracé l'un des chevrons portant ferme, et en D une coupe d'une travée de charpente avec le lambrissage et les ventilateurs E, de 0m,10 d'ouverture. Les fenêtres latérales, à meneaux, sont disposées pour pouvoir être ouvertes du bas jusqu'à la naissance des tiers-points, et des marches, ménagées dans l'appui, permettent de tirer les targettes. Ce vaisseau, qui existe à peu près intact, sauf le porche, produit un grand effet. C'est un des plus beaux exemples de l'architecture civile de la fin du XIIIe siècle; il n'a pas moins fallu que toute l'insistance de la Commission des monuments historiques pour obtenir de la ville de Tonnerre sa conservation. Pourquoi la ville de Tonnerre voulait-elle démolir cet édifice? C'est ce qu'on aurait beaucoup de peine à savoir probablement. Pourquoi la ville d'Orléans a-t-elle démoli son ancien Hôtel-Dieu, l'un des plus beaux édifices de la Renaissance? Combien de villes se sont ainsi, sans raison sérieuse, dépouillées des monuments qui constataient leur ancienneté, qui leur donnaient un intérêt particulier et qui retenaient des étrangers dans leurs murs! Beaucoup regrettent, un peu tardivement, ces actes de vandalisme, et s'étonnent de ce que les voyageurs passent indifférents au milieu de leurs rues neuves, n'accordant pas même un regard au frontispice à colonnes du palais de justice, ou à la façade de l'hôpital nouveau que l'on confond volontiers avec une caserne.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)