Il est clair que les dispositions architectoniques n'avaient rien à voir dans ces enclos parsemés de cabanes. Il n'en est pas de même pour les hôpitaux. Il nous reste, de l'époque du moyen âge et particulièrement des XIIe et XIIIe siècles, d'admirables bâtiments affectés aux malades recueillis dans les monastères, dans le voisinage des cathédrales, ou même dans des cités florissantes. Chaque monastère possédait son aumônerie, c'est-à-dire un personnel chargé d'exercer l'hospitalité. Pendant le moyen âge, l'hospitalité était obligatoire. Dès l'époque carlovingienne, il existait des impôts destinés à secourir les pauvres, les pèlerins, les malades. Charlemagne avait, dans ses ordonnances et capitulaires, recommandé à ses sujets d'offrir l'hospitalité, et «il n'était pas permis alors de refuser aux voyageurs le couvert, le feu et l'eau 56 56 Voy. Droits et usages concern. les travaux de construction publ. ou privées sous la troisième race des rois de France , par M. A. Champollion-Figeac, p. 166. Paris, 1860.

.» Les communes rivalisèrent avec les rois, les seigneurs et les simples particuliers, dans ces oeuvres de bienfaisance. Beaucoup de villes établirent des hospices, à leurs dépens, soit dans des bâtiments neufs, soit dans des édifices abandonnés que l'on faisait restaurer en vue de cette destination. Des hospices furent même bâtis dans des lieux isolés pour servir de refuges aux voyageurs et les garantir contre les voleurs qui infestaient les routes; ces bâtiments étaient souvent fondés par des cénobites et sous la garde de religieux. Les villes étant habituellement fermées le soir, les voyageurs attardés étaient contraints de passer la nuit à la belle étoile; des maisons de refuge, sortes de caravansérails gratuits, s'élevèrent non loin des portes. «En 1202, deux nobles allemands voulurent remédier à ce grave inconvénient, et firent construire un hospice hors la porte de Saint-Denis à Paris. Un emplacement d'une contenance de deux arpents fut promptement couvert de bâtiments. Une grande salle en pierre de taille, élevée au milieu du sol au moyen d'arcades formées à croix d'osier, y fut construite pour y coucher les pauvres; elle avait vingt-deux toises et demie de long et six toises de largeur 57 57 Ibidem .

.» En 1310, le nombre des maisons-Dieu, maladreries et léproseries qui recevaient des secours en argent sur la cassette particulière du roi de France, était de cinq cents environ; dans la banlieue de Paris seulement, quarante-huit maladreries profitaient de ces dons. La charité publique et privée sut encore rendre son assistance plus efficace, en fondant des hôpitaux pour certaines infirmités particulières. Saint Louis donna l'exemple en faisant bâtir l'hospice des Quinze-Vingts pour les aveugles de Paris; sans parler des léproseries, on fonda, dans beaucoup de villes, des hospices pour les boiteux, pour les fous, pour les vieillards indigents, pour les femmes en couche. Les confréries voulurent aussi avoir leurs maisons de refuge, leurs hospices, et enfin, pendant les pestes qui désolèrent les villes du moyen âge, des évêques, des seigneurs laïques prêtèrent des locaux dépendant de leurs résidences pour soigner les malades, et voulurent souvent eux-mêmes les assister. À côté des désordres de toute nature et des abus sans nombre qui signalèrent cette époque, il faut donc reconnaître que tous, petits et grands, cherchaient à adoucir le sort des classes souffrantes par les moyens les plus efficaces, et que l'esprit de charité ne fut jamais plus actif que dans ces temps. Il faut dire que, souvent, tel seigneur qui fondait un hospice en mourant avait, sa vie durant, fait plus de malheureux qu'on n'en pouvait secourir de longtemps dans la maison élevée par lui. Le moyen âge est ainsi fait: c'est un mélange sans mesure de bien et de mal; aussi y a-t-il autant d'injustice à présenter cette époque comme un temps de misères continuelles que comme un âge de foi vive, de charité et de sagesse. Partout, à côté d'un mal, d'un abus monstrueux, trouve-t-on le sentiment du droit, le respect pour l'homme, pour ses malheurs et ses faiblesses. Le mot de fraternité n'est pas seulement dans les discours, il trouve partout une application pratique, et si la passion ou l'intérêt font trop souvent enfreindre cette loi sacrée, du moins son principe n'est jamais méconnu. Par le fait, nos grandes institutions de charité nous viennent du moyen âge et lui survivent; il est bon de ne pas trop l'oublier: ayant profité de la belle partie de l'héritage, peut-être serait-il juste d'être indulgents pour son côté misérable.

On comprendra que parmi tant d'édifices élevés sous l'inspiration d'une charité vive et voulant immédiatement porter remède au mal, beaucoup n'étaient que des bicoques, des maisons que l'on appropriait tant bien que mal au service des pauvres et des malades; car nombre de ces hospices se composaient d'une maison donnée par un simple bourgeois, avec une rente à prendre sur son bien. Peu à peu ces modestes donations s'étendaient, s'enrichissaient par les quêtes et devenaient des établissements importants. Cependant il nous reste encore quelques hôpitaux du moyen âge qui, au point de vue de l'art, sont remarquables. Bien bâtis, bien aérés, spacieux, ils ont aussi cet avantage, sur les constructions analogues que nous élevons aujourd'hui généralement, de laisser à l'art une large place, de ne point attrister les malades par cet aspect froid et désolé qui caractérise de notre temps (sauf de rares exceptions) les édifices publics de charité 58 58 Il faut reconnaître que depuis peu on a fait chez nous de grands progrès en ce genre. L'hospice de Charenton, ceux de Vincennes et du Vézinet, sont non-seulement parfaitement appropriés à leur destination; mais ce sont aussi, comme oeuvres d'architecture, des édifices faits pour donner aux malades des idées plutôt agréables que tristes.

.

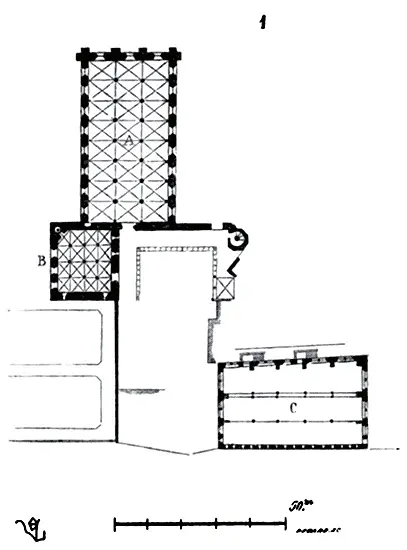

Parmi les hôpitaux les plus anciens qui existent encore en France, il faut citer l'Hôtel-Dieu de Chartres, situé près de la cathédrale, et l'hôpital d'Angers. Ce dernier surtout est remarquable par son étendue et par les services qui l'entourent. En voici le plan (1).

Il se compose d'une grande salle à trois nefs A, précédée d'un cloître, d'une chapelle voisine B, de logements, dénaturés aujourd'hui, et d'un vaste magasin ou grenier C, propre à renfermer des provisions de toutes natures. La construction de cet établissement date de 1153. La chapelle est un peu plus moderne (1184). C'est aussi vers cette dernière époque que fut élevé le grand bâtiment aux provisions.

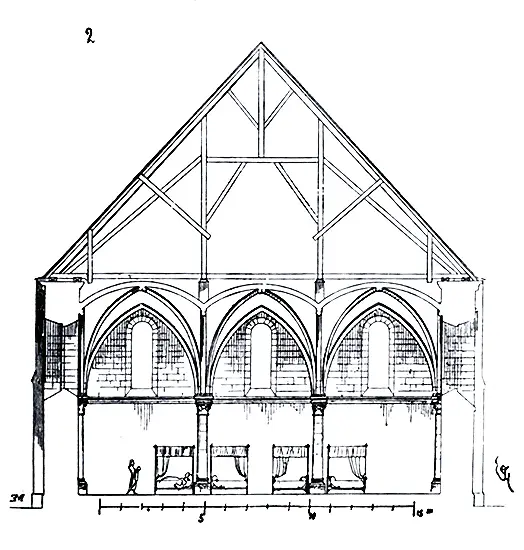

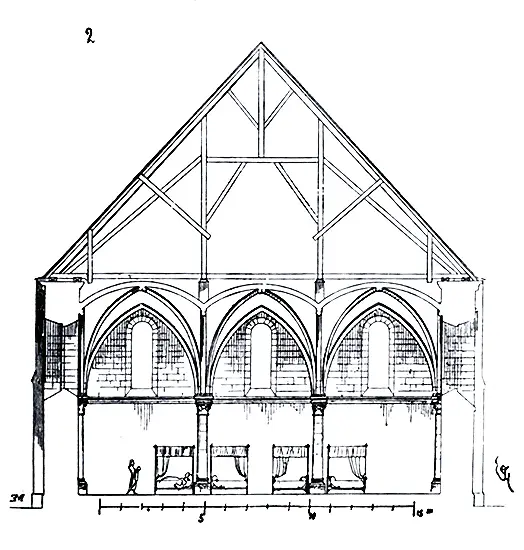

La fig. 2 présente la coupe transversale de la grande salle, dans laquelle quatre rangées de lits peuvent facilement trouver place. La construction de ces bâtiments est excellente, traitée avec soin, les chapiteaux des piliers d'un excellent style. Le bâtiment des provisions est un édifice remarquable par ses dispositions et ses détails 59 59 Voy. l' Archit. civ. et domest. de MM. Verdier et Cattois, t., II.

.

L'Hôtel-Dieu de Chartres date à peu près de la même époque et consiste aujourd'hui en une grande salle à trois nefs, séparées par deux rangs de colonnes et portant des charpentes lambrissées. Au fond, trois voûtes en pierre ferment les trois dernières travées. C'est une disposition analogue à celle de l'hôpital d'Angers, et qui paraît avoir été généralement suivie pendant les XIIe et XIIIe siècles.

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)