Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

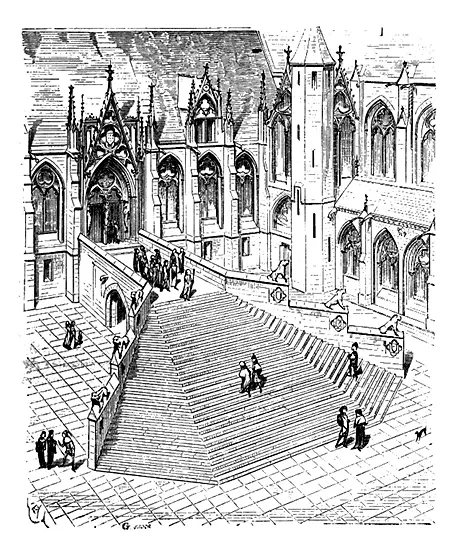

Nous donnons (fig. 1) une vue perspective du perron élevé au commencement du XIVe siècle 105 105 Restaurée à l'aide des anciens plans du palais et des deux dessins de la collection Lassus, qui ont été lithographiés en fac-simile pour faire partie d'une monographie du palais.

. Lorsqu'il fut détruit, des échoppes encombraient ses deux murs d'échiffre et venaient s'accoler à la belle galerie d'Enguerrand; mais la porte que l'on voit dans notre figure subsistait encore presque entière, avec ses trois statues. Une voûte pratiquée sous le grand palier supérieur permettait de communiquer d'un côté à l'autre de la cour. Le perron du palais des comtes de Champagne, à Troyes, présentait une disposition semblable, et datait du commencement du XIIIe siècle. Il donnait directement entrée sur l'un des flancs de la grand'salle. Au bas des degrés, à quelques mètres en avant, était placé un socle sur lequel on coupait le poing aux criminels, après qu'on leur avait lu la sentence qui les condamnait au dernier supplice 106 106 Voyez le Voyage archéologique dans le département de l'Aube , par Arnaud. Troyes, 1837.

. Quelquefois ces perrons étaient couverts en tout ou partie tel était celui du château de Montargis (voy. ESCALIER, fig. 2), qui datait du XIIIe siècle, et se divisait en trois rampes surmontées de combles en charpente.

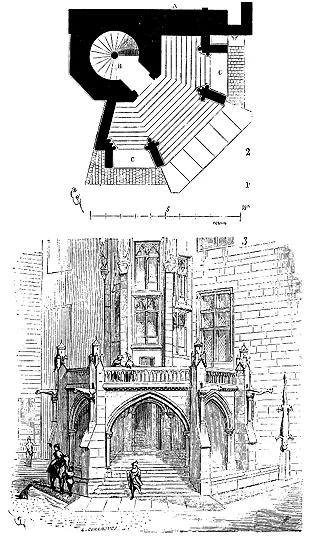

Le château de Pierrefonds possédait un remarquable perron à la base de l'escalier d'honneur, avec deux montoirs pour les cavaliers et une voûte en arcs ogives, avec terrasse au-dessus. Nous donnons (fig. 2) le plan de ce perron. L'escalier B permet d'arriver aux grandes salles du donjon situées en A; il débouche vers la cour 107 107 Voyez le plan joint à la Notice sur le château de Pierrefonds , 3e édit., Viollet-le-Duc.

, sur un degré à trois pans. Les deux montoirs sont en C; trois voûtes d'arête recouvrent l'emmarchement. Une vue de ce perron, prise du point P (fig. 3), nous dispensera d'entrer dans de plus amples détails. Il est peu de dispositions adoptées dans la construction des châteaux du moyen âge qui se soient perpétuées plus longtemps, puisque nous la voyons conservée encore de nos jours.

Le grand escalier en fer à cheval du château de Fontainebleau, dont on attribue la construction à Philibert Delorme, est une tradition des perrons du moyen âge. Celui du château de Chantilly formait une loge, avec deux rampes latérales, et datait du XVIe siècle 108 108 Voy. Ducerceau, Les plus excellents bâtiments de France .

.

Le perron était un signe de juridiction, et les prévôts rendaient la justice en plein air, du haut de leur perron 109 109 Voyez le conte du Sacristain (Legrand d'Aussy).

; aussi les hôtels de ville possédaient-ils habituellement un perron, et l'enlèvement de ce degré avait lieu lorsqu'on voulait punir une cité de sa rébellion envers le suzerain, comme nous l'avons vu ci-dessus à propos de l'insurrection des gens de Liége.

PIERRE( à bâtir ), s. f. Les Romains ont été les plus intelligents explorateurs de carrières qui aient jamais existé. Les constructions de pierre qu'ils ont laissées sont élevées toujours avec les meilleurs matériaux que l'on pouvait se procurer dans le voisinage de leurs monuments. Il n'existe pas d'édifice romain dont les pierres soient de médiocre qualité; lorsque celles-ci faisaient absolument défaut dans un rayon étendu, ils employaient le caillou ou la brique, plutôt que de mettre en oeuvre de la pierre à bâtir d'une qualité inférieure; et si l'on veut avoir de bonnes pierres de taille dans une contrée où les Romains ont élevé des monuments, il ne s'agit que de rechercher les carrières romaines. Cette règle nous a été souvent d'un grand secours, lorsque nous avons eu à construire dans des localités où l'usage d'employer les pierres de taille était abandonné depuis longtemps. Même sur les terrains riches en matériaux propres à la construction, il est intéressant d'observer comment les bâtisseurs romains ont su exploiter avec une sagacité rare les meilleurs endroits, quelque difficile que fût l'extraction. Ce fait peut être observé en Provence, en Languedoc, dans le pays des Éduens (environs d'Autun), dans le Bordelais et la Saintonge, et sur les côtes de la Méditerranée. On voit, par exemple, sur la route romaine de Nice à Menton, au point où se trouve le monument connu sous le nom de la Turbie , une carrière romaine demeurée intacte depuis l'époque où fut élevé cet édifice Cette carrière, au milieu de montagnes calcaires, est située sur un escarpement presque inaccessible au-dessus de la petite ville de Monaco; c'est qu'en effet, il se trouve sur ce point un banc épais de roches calcaires d'une qualité très-supérieure. Ces traditions se conservèrent pendant le moyen âge; on connaissait les bonnes carrières, et la pierre que l'on employait était généralement choisie avec soin. Il n'est pas de contrée en Europe qui fournisse une quantité de pierres à bâtir aussi variées et aussi bonnes que la France.

Si l'on jette les yeux sur la carte géologique de la France, on observera que depuis Mézières, en remontant la Meuse et en se dirigeant vers le sud-ouest par Chaumont, Châtillon-sur-Seine, Clamecy, la Charité, Nevers, la Châtre, Poitiers et Niort, puis descendant vers le sud-est par Ruffec, Nontron, Exideuil, Souillac, Figeac, Villefranche, Mende, Millaud, puis remontant par Anduze, Alais, Largentière et Privas, on suit une chaîne non interrompue de calcaire jurassique que l'on retrouve encore après avoir traversé le Rhône, en remontant l'Ain depuis Belley jusqu'à Salins, et le Doubs depuis Pontarlier jusqu'à la limite de la forêt Noire. Vers le nord, de Sablé jusqu'à l'embouchure de l'Orne, s'allonge une branche de cette chaîne qui semble avoir été disposée pour répartir sur toutes les provinces de la France les matériaux les plus favorables à la construction. Dans les cinq grandes divisions que forme cette chaîne, on trouve dans la première, au nord, la craie à Troyes, à Arcis, à Châlons-sur-Seine, et à Reims; les calcaires grossiers dans les bassins de la Seine, de l'Oise, de l'Aisne et de la Marne, les grès vers l'ouest; de l'autre côté de la branche jurassique se dirigeant vers la Manche, dans la seconde division, le granit, des calcaires grossiers; dans la troisième, sur la rive gauche de la Garonne, les grès verts et les grès de Fontainebleau, jusques au pied des Pyrénées; dans la quatrième, au centre, les granits, les terrains cristallisés, et enfin, dans la cinquième, qui comprend le bas bassin du Rhône, les grès et le calcaire alpin. Ajoutons à cette collection les terrains volcaniques, laves et basaltes au centre, et nous aurons un aperçu des richesses que possède la France en matériaux propres à bâtir.

Jusqu'à la fin du XIIe siècle, les constructeurs ont évidemment reculé devant l'emploi des matériaux d'une grande dureté, comme le granit; ils cherchaient les pierres d'une dureté moyenne, et les employaient, autant que faire se pouvait, en petits échantillons: et telle est la répartition des terrains sur la surface de la France, qu'il n'était jamais besoin d'aller chercher des matériaux calcaires, ou des craies, ou des grès tendres très-loin, si ce n'est dans quelques contrées, comme la Bretagne, la Haute-Garonne et le Centre, vers Guéret et Aubusson. Les établissements monastiques exploitèrent les carrières avec adresse et soin: la maison mère de Cluny, établie sur terrain jurassique, ainsi que celle de Clairvaux, semblèrent imposer à leurs filles l'obligation de se fonder à proximité de riches carrières. Nous voyons, en effet, que la plus grande partie des couvents dépendants de ces deux abbayes sont bâtis, en France, sur cette chaîne jurassique qui coupe le territoire en cinq grandes parts, et l'architecture de ces deux ordres, celle particulièrement de l'ordre de Cluny, robuste, grande d'échelle, reçoit une influence marquée de l'emploi des matériaux, tandis que dans les contrées où les pierres à bâtir sont fines, basses ou tendres, comme dans les bassins de la Seine et de l'Oise, par exemple, nous voyons que l'architecture romane s'empreint de la nature même de la matière employée.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)