Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Voici donc, à la fin du XIe siècle, quel était l'état des écoles de sculpture dans les différentes provinces de la France actuelle. Les traditions romaines s'étaient éteintes à peu près partout, et ne laissaient plus voir que de faibles lueurs dans les villes du Midi. En Provence, les restes des monuments romains étaient assez nombreux pour que l'école de sculpture renaissante à cette époque s'inspirât principalement de la statuaire antique, tandis qu'elle allait chercher les ornements et les formes de l'architecture en Orient 66 66 Voyez PORTE, fig. 66, et le texte qui accompagne cette figure.

. L'école de Toulouse avait abandonné toute tradition romaine, et s'inspirait, quant à la statuaire, des nombreux exemples sculptés rapportés de Byzance: l'ornementation était alors un compromis entre les traditions gallo-romaines et les exemples venus de Byzance. Dans les provinces rhénanes l'élément byzantin, mais altéré, dominait dans la statuaire et l'ornementation. Dans les provinces occidentales, le Périgord, la Saintonge, la statuaire était à peu près nulle, et l'ornementation, gallo-romaine, bien que Saint-Front eût été bâti sur un plan byzantin. À Limoges et les villes voisines, vers l'ouest et le sud, la proximité des comptoirs vénitiens avait donné naissance à une école assez florissante, appuyée sur les types byzantins. En Auvergne, le Nivernais et une partie du Berry, les traditions byzantines inspiraient la statuaire, tandis que l'ornementation conservait un caractère gallo-romain. Mais ces provinces étaient en rapport par Limoges avec les Vénitiens, et recevaient dès lors un grand nombre d'objets venus d'Orient. En Bourgogne, dans le Lyonnais, l'école clunisienne produisait seule des oeuvres d'une valeur originale, et comme statuaire, et comme ornementation, par les motifs déduits plus hauts. Dans l'Île-de-France la statuaire n'avait nulle valeur, et l'ornementation, comme celle de la Normandie, s'inspirait des compositions byzantines, à cause de la grande quantité d'étoffes d'Orient qui pénétraient dans ces provinces par le commerce des Vénitiens et des Génois. En Poitou, la statuaire était également tombée dans la plus grossière barbarie, et l'ornementation, lourde, était un mélange de traditions gallo-romaines et d'influences byzantines fournies par les étoffes et les ustensiles d'Orient.

Si l'on consulte la carte que nous avons dressée pour accompagner l'article CLOCHER (fig. 6), on se rendra compte d'une partie de ces divisions d'écoles, bien que les arts de la sculpture n'aient pas exactement les mêmes foyers que ceux de l'architecture. Ainsi, il y a une école d'architecture normande au commencement du XIe siècle, et il n'y a pas, à proprement parler, d'école de sculpture normande. L'école de sculpture de l'Île-de-France ne commence à rayonner que vers la fin de la première moitié du XIIe siècle. Si l'influence de l'architecture rhénane se fait sentir au commencement du XIIe siècle jusqu'à Châlons-sur-Marne, la sculpture des bords du Rhin ne pénètre pas si loin vers l'ouest. Toulouse, qui n'a pas, à la fin du XIe siècle, une école d'architecture locale, possède déjà une puissante école de sculpture. L'architecture, développée au XIe siècle dans les provinces occidentales, ne possède des écoles de sculpture dignes de ce nom qu'au XIIe siècle. On peut donc compter vers 1100, en France, cinq écoles de statuaire: la plus ancienne, l'école rhénane; l'école de Toulouse, l'école de Limoges, l'école provençale, et la dernière née, l'école clunisienne. Or, cette dernière allait promptement en former de nouvelles sur la surface du territoire, et renouveler entièrement la plupart de celles qui lui étaient antérieures, en les poussant en dehors de la voie hiératique, à la recherche du vrai, vers l'étude de la nature. Constatons d'abord que partout où résident les clunisiens au commencement du XIIe siècle, la sculpture acquiert une supériorité marquée, soit comme ornementation, soit comme statuaire. Le témoignage d'un contemporain, celui de saint Bernard, qui s'éleva si vivement contre ces écoles de sculptures clunisiennes et qui essaya de combattre leur influence, serait une preuve de l'importance qu'elles avaient acquise au XIIe siècle, si les monuments n'étaient pas là.

L'école clunisienne était la seule en effet qui pouvait se développer, parce qu'en prenant pour point de départ, pour enseignement, dirons-nous, l'art byzantin, elle observait la nature, et tendait à s'éloigner ainsi des types consacrés, à se soustraire peu à peu à l'hiératisme des arts grecs des bas temps, et qu'elle avait su prendre, dans ces arts, comme modèle, celui qui avait conservé les allures les plus libres, la peinture.

La peinture byzantine, en effet, n'excluait pas encore à cette époque l'individualisme, tandis que la sculpture semblait ne reproduire que des types uniformes consacrés. Les vignettes de manuscrits grecs du VIe au Xe siècle présentent, non-seulement des compositions empreintes d'une liberté que ne conservent pas les sculptures des ivoires et objets d'orfévrerie, mais qui reproduisent évidemment des portraits. Ces vignettes tiennent compte de la perspective, de l'effet produit par des plans différents, par la lumière; quelques-unes même sont profondément empreintes d'une intention dramatique 67 67 Voyez dans les oeuvres de Dioscoride de la bibliothèque impériale de Vienne, manuscrit du VIe siècle, la miniature représentant Juliana Anicia; les manuscrits grecs, nos 139, 64, 70 de la bibliothèque impériale de Paris, Xe siècle; les manuscrits de la bibliothèque de Saint-Marc de Venise; celui conservé au Louvre. Beaucoup de vignettes de ces manuscrits se font remarquer par la grandeur et l'énergie des compositions, par la netteté du geste et par la physionomie tout individuelle de certains personnages. Dans son Histoire des arts au moyen âge , M. Labarte a reproduit fidèlement quelques-unes de ces vignettes. Dans le même ouvrage on peut voir des copies d'ivoire du Ve au XIe siècle byzantin, obtenues par la photographie, qui forment, par leur caractère hiératique, un contraste frappant avec ces peintures.

.

Nous allons montrer comment les clunisiens avaient introduit dans la sculpture, imitée comme faire et comme style de l'école byzantine, ces éléments de liberté et l'observation de la nature soit par la reproduction vraie du geste, soit par l'étude des types qu'ils avaient sous les yeux. C'est la porte principale de l'église abbatiale de Vézelay, ouvrage d'une grande valeur pour l'époque, qui va nous fournir les exemples les plus remarquables de cette statuaire pseudo-byzantine des clunisiens, à la fin du XIe siècle ou pendant les premières années du XIIe.

L'ensemble de cette oeuvre est présentée dans l'article PORTE (fig. 11). On remarquera, tout d'abord, qu'il y a dans cette composition un mouvement, une mise en scène , qui n'existent pas dans les compositions byzantines de la même époque ou antérieures. L'idée dramatique subsiste au milieu de ces groupes de personnages auxquels l'artiste a voulu donner la vie et le mouvement.

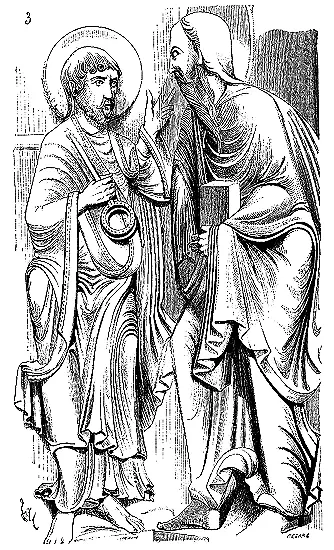

Voyons les détails: voici fig. 3, deux des figures 3/4 nature, sculptées sur le pied-droit de droite; c'est un saint Pierre qui discute avec un autre apôtre attentif et paraissant se disposer à donner la réplique. Le geste du saint Pierre est net, bien accusé, et sa tête prend une expression d'insistance grave qui est tout à fait remarquable. À côté de ce réalisme , le faire des draperies, la manière dont elles sont disposées, ces plis relevés par le vent, sentent l'école byzantine. Examinant attentivement les types des têtes de ces statues, on reconnaît qu'ils n'ont rien de commun avec la statuaire byzantine. Les sculpteurs clunisiens se sont inspirés de ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ces têtes présentent des caractères individuels, ce ne sont plus des types de convention.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.