Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

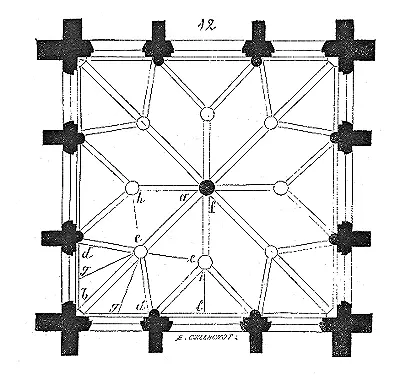

Villard de Honnecourt, dans son Album 54 54 Voyez l' Album de Villard de Honnecourt, archit. du XIIIe siècle , manuscrit publié en fac-simile et annoté par Lassus et A. Darcel (Imp. impér., 1858, pl. XL).

, donne un plan qui paraît bien être celui d'une salle capitulaire. Ce plan n'est tracé par lui que pour indiquer comment on peut voûter une salle carrée d'une grande portée, à l'aide d'une seule colonne centrale. «Pa chu», écrit-il au-dessous de son croquis, «met om on capitel duit colonbes a one sole. Sen nest mies si en conbres. Sest li machonerie bone 55 55 «Par ce tracé combine-t-on les chapiteaux de huit colonnes correspondant à une seule, sans qu'il y ait encombrement: c'est de la bonne maçonnerie.»

.»

Voici (fig. 12) le plan de Villard. Au sommet c des quatre arcs diagonaux a b viennent aboutir les arcs secondaires d c ; les branches d e sont égales aux branches e f . Des formerets sont posés au-dessus des cintres des fenêtres. Ainsi, les clefs des remplissages sont placées suivant les lignes ch , ce , li , gc . Cette structure de voûte est très-simple aussi a-t-elle été fréquemment employée 56 56 Dans les notes de Lassus, mises en ordre par M. Darcel, ce tracé de voûtes a été compliqué par l'adjonction d'arcs inutiles, et qui d'ailleurs ne sont point indiqués sur le croquis de Villard.

, notamment dans les collatéraux de Notre-Dame de Paris, à Noyon, à Braisne. Toutes les clefs sont posées au même niveau, les poussées bien maintenues. Une salle faite d'après ce plan, ajourée sur les quatre faces, n'ayant qu'un point d'appui au centre, se prêtait parfaitement au service capitulaire d'un monastère. C'est la donnée des salles capitulaires anglaises réduite à la forme carrée.

SANCTUAIRE, s. m. ( carole ). Partie de l'église où se trouve placé l'autel majeur. Les sanctuaires des églises du moyen âge sont orientés de telle façon que le prêtre, à l'autel, regarde le lever du soleil d'équinoxe; du moins cet usage paraît-il avoir été établi depuis le VIIIe siècle, en Occident.

Cependant il est quelques exceptions à cette règle. Le sanctuaire de l'église abbatiale de Saint-Victor, à Paris, était tourné vers l'orient d'été 57 57 Diocèse de Paris , l'abbé Lebeuf, t. II, p. 543.

.

La plupart des églises rhénanes possèdent deux sanctuaires, l'un à l'orient, l'autre à l'occident, et le plan de l'église de l'abbaye de Saint-Gall, attribué à l'abbé Eginhard, vivant du temps de Charlemagne 58 58 Voyez Mabillon et l' Architecture monastique de M. Albert Lenoir, p. 24.

, présente la même disposition. Toutefois, dans ce plan d'église, le sanctuaire oriental est seul pourvu de stalles, d'ambons, qui manquent au sanctuaire de l'ouest.

L'adoption des doubles sanctuaires se retrouve dans quelques églises françaises, dans les cathédrales de Besançon, de Verdun, de Nevers même (voy. CATHÉDRALE).

Dans les églises abbatiales, le sanctuaire est au-dessus du choeur, lequel est le plus souvent installé, soit dans le transsept, soit dans les dernières travées de la nef. Tel était disposé le sanctuaire de l'abbaye de Saint-Denis (voy. CHOEUR) 59 59 Voyez, pour la disposition ancienne du sanctuaire de l'église abbatiale de Saint-Denis, la Cosmographie universelle , François de Belle-Forest, 1575, 2e vol. du tome I, et D. Doublet.

. Le sanctuaire des églises abbatiales se trouvait habituellement élevé au-dessus d'une crypte dans laquelle étaient enfermées les châsses des corps saints (voy. ARCHITECTURE MONASTIQUE). Ces cryptes ou confessions , avec les sanctuaires qui les surmontent, sont conservées encore dans les églises abbatiales de Saint-Germain d'Auxerre, de Vézelay, de Sainte-Radegonde à Poitiers, de Saint-Denis en France, de Saint-Benoît-sur-Loire, de Montmajour près d'Arles, de Saint-Sernin de Toulouse, etc. Alors le sanctuaire proprement dit est relevé de quelques marches au-dessus du pavé de la nef, et formait un lieu réservé possédant un autel particulier, dit autel des reliques, tandis que le maître autel était placé au-dessous de ce sanctuaire, devant le choeur des religieux, et s'appelait autel matutinal, c'est-à-dire devant lequel on chantait les matines.

Nos cathédrales françaises, rebâties pendant la seconde moitié du XIIe siècle ou au commencement du XIIIe, ne possédaient pas, à proprement parler, de sanctuaire, mais seulement un choeur au milieu duquel s'élevait l'autel. La cathedra , le siége épiscopal, était posée au fond du choeur, derrière l'autel. Il faut se reporter au temps où furent élevés ces grands monuments, pour apprécier les motifs qui avaient fait adopter cette disposition qui appartient aux provinces dépendant du domaine royal. Nous avons indiqué ces motifs dans notre article CATHÉDRALE, et nous ne croyons pas nécessaire d'insister. Il nous suffira de dire que ces grandes églises étaient si peu pourvues de ce qu'on appelle sanctuaire dans les églises abbatiales, que le choeur était généralement établi de plain-pied avec le collatéral.

Cette disposition existait primitivement à Notre-Dame de Paris, dans les cathédrales de Senlis, de Meaux, de Chartres, de Sens. Le choeur n'était pas même séparé des bas côtés par des clôtures, celles-ci ayant été établies plus tard, vers le milieu du XIIIe siècle, au moment où ces grands monuments perdirent leur double destination civile et religieuse pour ne conserver que la dernière. Même alors le choeur était clos, mais il n'était pas établi une séparation distincte entre celui-ci et le sanctuaire, ou plutôt l'autel était placé à l'extrémité orientale du choeur, au centre du rond-point. Tout sanctuaire implique la présence d'une confession, d'une crypte contenant un ou plusieurs corps saints; or, les grandes cathédrales, rebâties aux XIIe et XIIIe siècles, sauf de rares exceptions 60 60 Bourges, Chartres.

, ne possédaient pas de cryptes, partant pas de sanctuaires.

SCULPTURE. s. f. Nous comprendrons dans cet article la statuaire et la sculpture d'ornement . Il serait difficile, en effet, de séparer, dans l'architecture du moyen âge aussi bien que dans celle de l'antiquité, ces deux branches du même tronc; et si, dans les temps modernes, les sculpteurs statuaires se sont isolés, ont le plus souvent pratiqué leur art dans l'atelier, en ne tenant plus compte, ni de l'ornementation, ni de l'architecture, c'est une habitude qui ne date guère que du XVIIe siècle, née au sein des académies. Jadis les sculpteurs statuaires n'étaient que des imagiers . Ce titre ayant paru maigre, on l'a changé. Ces imagiers travaillaient pour un monument, dans les chantiers de ce monument, concouraient directement à l'oeuvre, sous la direction du maître; mais aussi leurs ouvrages (qu'on veuille bien nous passer l'expression) étaient immeubles par destination . L'institution des académies ne pouvait tolérer une pareille servitude: les imagiers, devenus statuaires, ont prétendu travailler chez eux et n'écouter que leur inspiration; ils ont ainsi pu faire des chefs-d'oeuvre à leur aise, mais des chefs-d'oeuvre meubles meublants , qu'on achète, qu'on place un peu au hasard, comme on achète et l'on place dans un appartement un objet précieux. Depuis quelques années cependant, on a cherché à rendre à la statuaire une destination fixe, on a tenté de revenir aux anciens errements; quelques statuaires ont été appelés à travailler sur le tas , c'est-à-dire à exécuter sur le monument même des parties de sculpture, suivant une donnée générale définie, arrêtée. Mais, malgré ces tentatives dont nous apprécions la valeur, l'habitude du travail de l'atelier était si bien enracinée, que ces sculptures semblent, le plus souvent, des hors-d'oeuvre, des accessoires décoratifs apportés après coup, et n'ayant avec l'architecture aucuns rapports d'échelle, de style et de caractère. Nous n'avons pas à apprécier ici le plus ou moins de valeur de la sculpture moderne. Nous avons seulement tout d'abord à établir cette distinction entre les oeuvres de l'antiquité, du moyen âge et des temps modernes, savoir: que, dans l'art du moyen âge, la sculpture ne se sépare pas de l'architecture; que la sculpture statuaire et la sculpture d'ornement sont si intimement liées, qu'on ne saurait faire l'histoire de l'une sans faire l'histoire de l'autre.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.