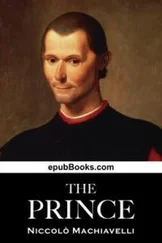

Эта неумолимая логика нашла свое воплощение в «Князе». Макиавелли осуждает князей, которые обманом или силой отнимают у народа свободу. Но, коль скоро они добиваются своего, он указывает им, каким образом они должны удерживать свою власть. Цель их не защита родины, а сохранение княжеской власти, однако же князь может заботиться о себе, только заботясь о государстве. Интересы общества — это одновременно и его интересы. Свободы он предоставить не может, но может дать добрые законы, которые охраняли бы честь, жизнь, имущество граждан. Он должен заручиться благоволением народа, держа в узде и господ и смутьянов. Правь подданными, но не бей их до смерти, старайся их изучить и понять, «не будучи ими обманут, а сам их обманывая». Поскольку люди обращают большое внимание на внешнюю сторону, князь обязан о ней заботиться и даже против собственной воли должен делать вид, что он набожен, добр и милосерден, что он покровитель искусств и талантов. Пусть он не боится, что его разоблачат: люди по природе своей простодушны и доверчивы. Самое сильное чувство, на которое они способны, — это страх, поэтому князь должен стараться, чтобы его не столько любили, сколько боялись. Главное, чего он должен опасаться, это ненависти и презрения.

Кто прочтет трактат Эджидио Колонны «De regimine principum», тот обнаружит в нем прекрасный этический мир, не имеющий, однако, ничего общего с реальной жизнью. Но тот, кто прочтет «Князя» Макиавелли, обнаружит мир жестокой логики, основанный на изучении человека и жизни. Здесь человек, подобно природе, в своих действиях подчинен неизменным законам, основанным не на моральных критериях, а на критериях логики. Здесь не ставится вопрос, хорошо ли или дурно то, что делается, а соответствует ли это разуму или логике, существует ли соответствие между средствами и целью. Миром правит не сила как таковая, а сила разума.

Италия больше не могла создавать мир божеский и этический, и она создала мир логики. Неизведанным оставался у нее лишь один мир: интеллект; и Макиавелли открыл этот мир, очистил его от страстей и воображения.

Именно с этой высокой точки зрения и следует судить о Макиавелли. Главное, о чем он помышляет, — это «интеллектуальная серьезность», то есть точность цели, умение идти к ней прямо, не озираясь по сторонам и не позволяя второстепенным или посторонним соображениям задерживать или сбивать с пути. Его идеал — ясный ум, не замутненный никакими элементами сверхъестественного, никакими фантазиями или чувствами. Его герой — покоритель человека и природы, тот, кто понимает силы природы и человека и регулирует их, делает их своими орудиями. Цель может быть достойна похвалы или осуждения, и если она достойна осуждения, то он первым поднимет голос протеста во имя рода человеческого. Заглянем в главу десятую «Рассуждений», в ней содержится один из ярчайших примеров протеста, когда-либо вырывавшегося из благородного сердца. Но коль скоро цель поставлена, нет границ восхищению Макиавелли человеком, который пожелал и сумел ее добиться. Моральная ответственность заключена в цели, а не в средствах. Что же касается средств, то они не хороши лишь тогда, когда ими не умеют или не желают пользоваться, когда человек невежествен или слаб. Макиавелли говорит: внушайте ужас, но только не ненависть и не презрение. Ненависть — бессмысленное зло, внушаемое сластолюбием, страстью, фанатизмом. Презрение есть результат слабости воли, которая мешает тебе идти туда, куда зовет разум.

Когда Макиавелли писал эти строки, Италия забавлялась романами и новеллами, а в стране хозяйничали чужеземцы. Итальянцы были самым несерьезным, самым недисциплинированным народом на свете, воля была сломлена. Все хотели прогнать чужеземцев, всем было «нестерпимо тошно от этого варварского господства», но дальше пожеланий дело не шло. Отсюда понятно, почему, считая своей первой задачей восстановление волевого характера итальянцев, Макиавелли старается уничтожить корень зла. Мораль, религия, свобода, добродетель без волевого характера — пустая фраза. И, напротив, стоит восстановить волю, как восстановится и все остальное. И Макиавелли прославляет силу воли даже тогда, когда она направлена на злое дело. По его мнению, Чезаре Борджиа с его ясностью ума и твердостью духа, несмотря на полное отсутствие моральных устоев, гораздо в большей мере человек, нежели добрый и благороднейший Пьер Содерини, который, «глупая душа», из-за своей неспособности и слабости погубил республику.

Читать дальше