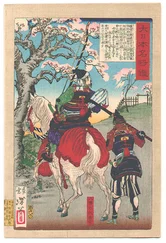

Открытое военное столкновение 1156 г. продолжалось всего несколько часов. Победу одержали сторонники императора Госиракава, возглавлял которых будущий диктатор Японии Тайра-но Киёмори (1118–1181). Многие их противники погибли в бою или были казнены после того, как мятеж был подавлен. В числе казнённых было 12 членов одного только дома Тайра [2] 2 Толстогузов А. А. Очерки истории Японии VII–XIV вв. Становление феодализма. М., 1995. С. 87.

.

Столкновение в сознании героя двух категорий, долга и чувства, одна из сюжетообразующих пружин воинских повествований.

Возникновение воинских повествований

Об отдельных эпизодах событий 1156 г. («смута годов правления под девизом Хогэн» [3] 3 Под этим девизом правил император Госиракава.

) уже через несколько десятков лет после их окончания стали рассказывать перед многими слушателями под аккомпанемент японской лютни бива слепые сказители бива-хоси [4] 4 Происхождение бива-хоси не совсем ясно; они принадлежали к корпорации профессиональных рассказчиков катарибэ , и многие исследователи считают, что бива-хоси относятся к той же группе, что гакухо, дававшие шуточные представления гигаку в VIII в. (они были лично несвободными и в социальной организации стояли ступенью ниже крестьян), и исполнители массовых действ саругаку в IX–XII вв.

. Слушатели собирались и в буддийских храмах, и в феодальных поместьях, и при императорском дворе, и среди полей в провинции. Интерес слушателей усугублялся тем, что средневековые японцы верили, будто рассказы о погибших героях способствуют упокоению их душ. Может быть, этим отчасти объясняется тщательное перечисление в повествованиях имён участников событий, точная датировка этих событий, вплоть до месяца и дня, указание мест, где они происходили.

По европейским представлениям такая приверженность к привязке событий во времени и на местности делает воинские повествования похожими на исторические хроники, тем более, что речь в них идёт о реальных событиях. Но она представлена в произведениях разных жанров средневековой японской литературы, содержание которых далеко от описания истории — в поэтических антологиях (вступления к стихотворениям), сборниках легенд и преданий, устных рассказах и сказках.

«Песня Каса Канамура, сложенная зимой второго года Дзинки [725 г.], в десятом месяце, когда император [Сёму] пребывал во дворце Нанива» (антология «Манъёсю», VIII в., пер. А. Е. Глускиной).

«Сложил эту песню по повелению государыни Нидзё, которая в ту пору ещё называлась Госпожой из Опочивальни, когда она пожелала в третий день первой луны, чтобы случившиеся тут приближенные слагали стихи о снегопаде в солнечную пору» (антология «Кокинсю», Хв., пер. А. А. Долина).

«Во времена правления великой государыни [Дзито] жил-был монах из Пэкче по имени Тадзё. Он жил в горном храме Хоки, что в уезде Такэти» («Нихонрёики. Японские легенды о чудесах», IХв., пер. А. Н. Мещерякова).

«Осенью второго года Дзюэй камакурский Хёэ-но сукэ Ёритомо созвал в Камакуру всех воинов восьми провинций» («Гэндзи-обезьяна. Японские рассказы XIV–XVI веков отогидзоси», пер. М. В. Торопыгиной).

Эпические сказания западных народов создавались главным образом в дописьменную эпоху. Ещё Тацит писал, что песни германских племён заменяют им историю. То же можно утверждать и о сказаниях о Манасе, Кёроглы, Давиде Сасунском, Амирани. Отдельные песни об этих героях появились и начинали исполняться ещё до зарождения письменности у соответствующих народов. Правда, былины зародились у письменного народа, но, несмотря на это и на распространение летописной и житийной литературы в России, воспринимались их слушателями как сказания исторические. Во всех случаях исторический и фантастический элементы переплетены здесь тесно. К обоим из них слушатели относились одинаково доверчиво, независимо от их социальной принадлежности. Несомненно, значительную роль в таком отношении слушателей играл сакральный аспект сказаний.

Гунки впервые появились примерно через пятьсот лет после заимствования японцами китайской иероглифической письменности, почти через триста лет после изобретения японского силлабического письма. С начала VIII в. в Японии создавались исторические трактаты, X–XI вв. — эпоха расцвета художественной прозы на японском языке. Мятеж Тайра-но Масакадо 939–940 гг. подробно описан на китайском языке в документальных «Записках о Масакадо» («Сёмонки»), безусловно известных слепым сказителям.

Читать дальше

![Автор неизвестен - Сказание о Зарере [Айадгар и Зареран]](/books/315534/avtor-neizvesten-skazanie-o-zarere-ajadgar-i-zare-thumb.webp)