Коллектив Мохова - Интернет и идеологические движения в России

Здесь есть возможность читать онлайн «Коллектив Мохова - Интернет и идеологические движения в России» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 0101, Издательство: Новое литературное обозрение, Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Интернет и идеологические движения в России

- Автор:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Жанр:

- Год:0101

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Интернет и идеологические движения в России: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Интернет и идеологические движения в России»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Интернет и идеологические движения в России — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Интернет и идеологические движения в России», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

В недавнем прошлом изменилось и положение «системных либералов». Моментом окончательного поражения стратегии точечных либеральных реформ изнутри политического режима В. Путина — или того, что российский публицист А. Морозов назвал «разгромом лояльного институционализма»287, — стало возвращение В. Путина в президентское кресло в мае 2012 г. К разочарованию в отношении фигуры президента Д. Медведева после «рокировки» в «правящем тандеме»288 в среде российских либералов отныне добавился и иной фактор — преследования, репрессии в отношении лидеров массовых протестов, среди которых оказались и либеральные оппозиционеры. В этом отношении разгром либералов, как «системных», так и оппозиционных, в период после аннексии Крыма в марте 2014 г. лишь закрепил предшествующие тенденции:

«В 2012–2013 годах Кремль “отжимал” с политической сцены участников акций протеста — одни шли под аресты, другие бежали из страны, третьи отступали в область приватной жизни. В 2013–2014 годах новость в том, что замолкают, сходят со сцены или вообще уезжают из страны “лояльные институционалисты”. Старый консенсус добит Крымом и санкциями»289.

Изменение положения лагеря российской либеральной оппозиции за период 2012–2014 гг., таким образом, было значительным. Российские либеральные лидеры перешли от организации и участия в массовых протестах к апатии и антироссийскому дискурсу, заняв пораженческую позицию. Антивластный запал либеральных политиков сместился в сторону безапелляционного неприятия путинского режима и отсечения себя от значительной части общества «крымнашистов» — подавляющего большинства, в представлении либералов.

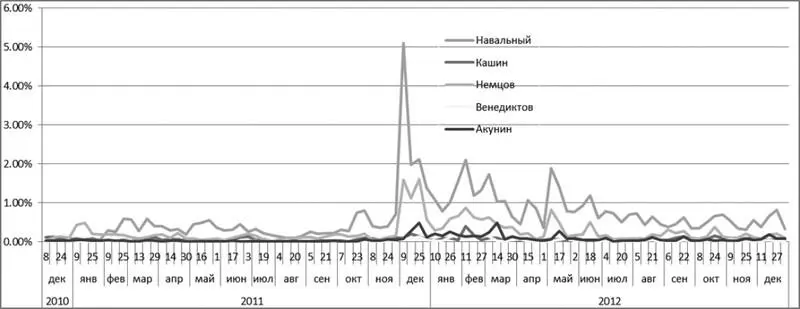

Критика власти в среде либеральных оппозиционеров в эпоху «Русской зимы» была сосредоточена на требованиях честных выборов и масштабных программ государственного реформирования. Это хорошо видно, в частности, по графику всплесков упоминаний некоторых лидеров либерально настроенных групп населения (А. Навальный, О. Кашин, Б. Немцов, А. Венедиктов, Б. Акунин) в декабре 2010 — декабре 2012 г. (рис. 26).

Рис. 26. Упоминание ряда лидеров либерального дискурса в Живом Журнале во время «Русской зимы».

Источник: Сергей Федюнин.

Данный график свидетельствует о высокой связи всплесков упоминаний некоторых представителей либеральной дискурсивной «элиты», представленной в Сети, с подготовкой, проведением и обсуждением результатов массовых акций протеста. Почти все всплески упоминаний связаны с призывами к новым митингам и шествиям, наращиванию активности и поиску соответствующих для них поводов (что сопровождается спорами, выработкой лозунгов и тегов), в особенности в период проведения самых массовых протестов: в декабре 2011 г., сразу после выборов в Госдуму, а также накануне и после «Марша миллионов», прошедшего 6 мая 2012 г. (за день до инаугурации избранного президента Путина).

В 2012 г., после начала «Болотного дела» и приговора по делу «Pussy Riot», после ужесточения законодательства на митингах, лидеры либерального дискурса продолжали вести споры о том, необходимо ли пытаться предотвратить революцию или стоит всеми силами и средствами «раскачивать лодку»290. Тогда, год спустя после вспышки митингов гражданского протеста, казалось, по выражению Б. Акунина, что «эйфория прошла» и «многое не получилось», хотя «лед треснул и тронулся» и уже «обратно не смерзнется»291.

Идея «раскачивания лодки», выдвинутая оппозиционерами в ответ на высказывание Путина в 2011 г., к 2014 г., когда протесты за честные выборы окончательно утихли, приобрела иной смысл — желание поражения правительства Путина в его противостоянии с Украиной и конфронтации с Западным миром292. Вслед за сообщениями о появлении российских военных на территории Крыма и его присоединением к России в либеральной среде стали высказываться мнения о скором конце путинского режима293 и закате империи в России294. Однако такие настроения не сочетаются с активностью либеральных «интеллектуалов» по выработке собственных политических проектов — проектов на будущее «после», на случай скорого, по ощущениям некоторых, поражения российского политического режима.

В отношении выработки единой политической стратегии либерального сообщества на протяжении всего постсоветского периода и в особенности в путинскую эпоху ведутся постоянные споры, перерастающие в локальные расколы и несогласованность позиций. Призывы к объединению либерально ориентированных политических и гражданских сил, созданию политических структур для борьбы с режимом Путина звучат практически от всех значимых либеральных объединений; но дальше разговоров дело не заходит. По-прежнему сохраняется напряженность в отношениях между множеством раздробленных движений и партий. В качестве примеров достаточно вспомнить организацию массовых протестов во время «Русской зимы» и избирательную кампанию по выборам мэра Москвы летом 2013 г., во время подготовки которой либеральная общественность на интернет-площадках успела разругаться. С одной стороны, звучали взаимные упреки в «сливе» уличных протестов 2011–2012 гг.295 С другой стороны, на стратегический для оппозиции пост мэра российской столицы, где прошли самые активные протесты и где наблюдается самое плотное скопление либерально ориентированных групп населения, выдвинулись сразу два кандидата с либеральными имиджами и программами — С. Митрохин от «Яблока» и А. Навальный от РПР–ПАРНАС. В адрес Навального посыпались «старые» обвинения, словно, по словам писателя Л. Рубинштейна, многие представители либеральной общественности испугались политики, как только лозунг «мы здесь власть» стал переходить в практическую плоскость296. После вполне успешной кампании на выборах в мэры Москвы Навальный оказался, в числе прочих оппозиционных лидеров, под домашним арестом. В результате его деятельность стала притягивать значительно меньше внимания со стороны общества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Интернет и идеологические движения в России»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Интернет и идеологические движения в России» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Интернет и идеологические движения в России» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.