Галина Никипорец-Такигава и Эмиль Паин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Портреты российских идеологических течений от «Русской зимы» к «Русской весне»

ГЛАВА 1

КОНФОРМИСТЫ 2.0: СТОРОННИКИ ПУТИНА, МАТЕРИК ПОСТСОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ИЛИ ВООБРАЖАЕМОЕ БОЛЬШИНСТВО

Эта глава посвящена россиянам, поддерживающим В. Путина. Путинизм, а точнее, «конформизм» — не вполне идеологическое движение по сравнению с рассматриваемыми в последующих главах левым, националистическим или либеральным, и многие пропутински настроенные россияне затруднятся с определением идейно-политической идентичности. Отношение к Госдуме у исследуемой группы — насмешливо-презрительное, а к правительству «неолибералов» — скорее негативное. Их объединяет образ В. Путина как правителя России и гаранта по-разному понимаемой стабильности. Однако их главный идентификационный признак — осознание себя большинством. Выявленные нами дискурсивные основания провластной массы россиян во многом соответствуют теоретической модели «советского человека», предложенной Юрием Левадой и его последователями. Это, прежде всего, конформистское единомыслие с правителем, общность коллективных фобий и предрассудков, а также убеждение в безальтернативности власти и порочности самостоятельного политического выбора 11. Многие из этих черт, на наш взгляд, имеют исторически более глубинную, досоветскую природу и сохраняются или целенаправленно воспроизводятся со времен империи Романовых (см. главу 7). В той или иной мере эти признаки «имперского синдрома» характерны для всех четырех выделенных нами сообществ, но у «сторонников Путина» они представлены в наиболее концентрированном виде. Мы полагаем, что эта группа представляет собой материковый массив «советских людей», от которого в процессе идеологической диверсификации постепенно откалывались остальные идеологические течения. В силу этого рассмотрение «конформистов» открывает разговор о четырех основных идеологических течениях современной России. Сравнив данные Интернета с данными социологических опросов, мы приходим к выводу, что представления о преобладании сторонников Путина в российском обществе являются мифом. Изучив их дискуссии, мы делаем вывод о незрелости и неустойчивости их идеологической идентичности, но вместе с тем рассуждаем о возможности и путях диалога оппозиционного меньшинства российского общества с его воображаемым пропутинским большинством. Эта же глава показывает методологический дизайн исследования, последовательно воспроизводимый в главах 1–5.

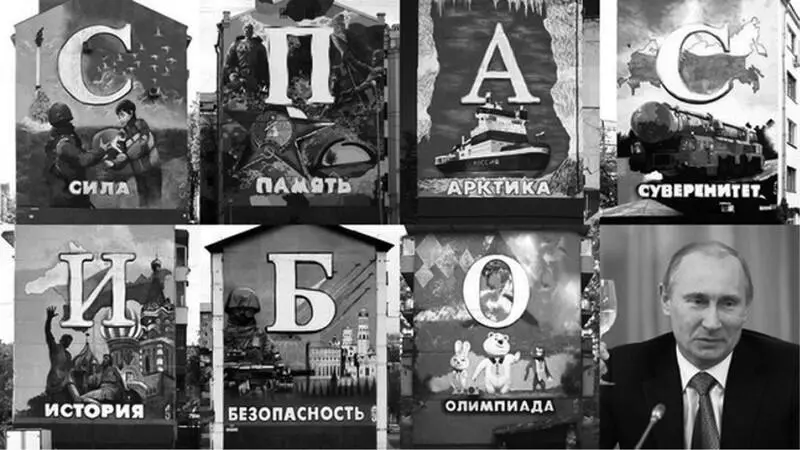

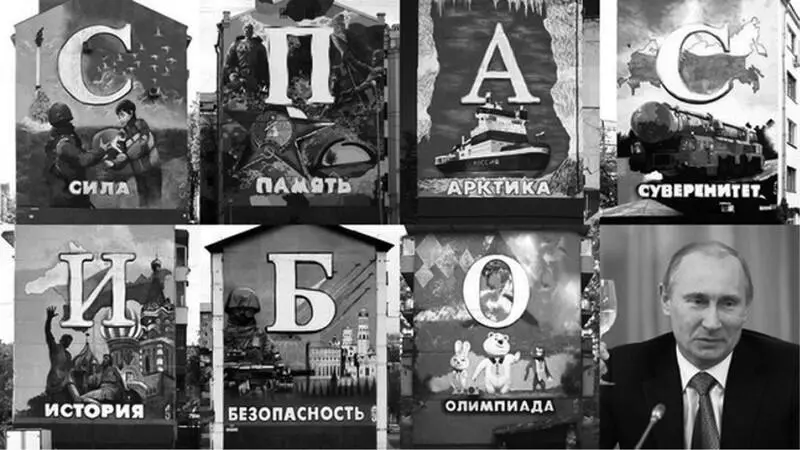

Рис. 1.Фотоколлаж, который воспроизводился сразу в нескольких пропутинских сообществах «ВКонтакте» 7 октября 2014 г.12

Российский провластный конформизм и «человек советский»

Так называлась идеально типическая конструкция, предложенная Ю. Левадой для обозначения и соединения сложного набора характеристик, описывающих образ человека советской и постсоветской эпох. Она включала в себя как характеристики институционально регулируемого поведения, так и социокультурные образцы, паттерны поведения и ценностные ориентации. По мысли Левады, эта конструкция должна была находиться в ряду таких моделей, как «человек играющий», «человек экономический», «авторитарная личность» и т. д.13 Подобные конструкции не привязаны к какой-то конкретной общности, будь то этническая или национально-государственная; их признаки предназначены для описания разных социумов и политий, включая и те, которые сложились в досоветскую эпоху. Мы еще покажем, что эти признаки хорошо сочетаются с другой теоретической конструкцией — «имперский синдром».

Терминология «нового советского человека» — строителя социалистического, а затем и коммунистического общества, равно как и соответствующая идеологема (мифологема), возникли в 1930-е гг. Нельзя утверждать, что эта идея была изобретена в СССР, поскольку подобного рода мифологемы были весьма характерны для тоталитарных режимов и аналоги идеи конструирования «нового человека» легко найти в Германии тех же 1930-х, а в Италии еще раньше — в 1920-е гг.14 Однако только в Советском Союзе эксперимент по созданию «нового человека» и «нового общества» оказался столь длительным (итальянский и германский аналоги просуществовали около 20 лет, а советский — свыше 70 лет), что позволил социальному явлению закрепиться в культурной традиции, передаваемой на протяжении не менее двух поколений.

Читать дальше