Кроме чисто профессиональных молодого монаха-преподавателя ожидали и другие трудности, представление о которых можно составить на основании статьи «Об учёном монашестве». «Иногда приходится жить даже на частной квартире и в мирской обстановке, уроки и занятия отрывают всё время, и посещение церкви бывает только праздничное. Не к кому обратиться за духовным советом и руководством, даже на исповедь»[44]. Это, очевидно, прежде всего смущало иеромонаха Феодора на его первом преподавательском посту. Он понимал, как опасны такие, или подобные, обстоятельства, как соблазнительны они могут быть для молодого человека. «Сначала всё это чувствуется больно и горько, потом, конечно, душа привыкает, желание духовного подвига так и остаётся только в намерении. Понемногу начинается примирение с окружающей обстановкой, послабление себе под предлогом усталости и немощи, потом невинные удовольствия и развлечения, и не заметишь, как ум и сердце уже приобрели вкус и склонение к другому: к мирскому, а не к Небесному»[45].

Необходимы были большое мужество, «твёрдость в настроении»[46], постоянное памятование о наставлениях старца, чтобы сохранить целостность души и продолжать шествовать по избранному пути.

В трудах и заботах незаметно прошёл учебный год и настало лето. 6 мая 1902 года иеромонах Феодор был награждён наперсным крестом, от Св.Синода выдаваемым[47], а 3 июля, по представлению архиеп.Казанского Высокопреосвященнейшего Арсения, переведен инспектором Казанской Духовной Семинарии. Он оставляет преподавание, «изучив его только в объеме учебников, и принимает на себя административные должности»[48].

Так в жизни отца Феодора осуществлялось то, что неизбежно ожидало выпускника Духовной Академии в монашеском чине: сразу же после её окончания ему пришлось пуститься «в широкое житейское плавание». За пять лет, с 1901 по 1906 год, он сменил четыре места служения: Калуга, Казань, Тамбов, наконец Москва.

Когда отец Феодор стал инспектором семинарии, ему только-только исполнилось 26 лет. Ни опыта, ни умения не было. Этот опыт, преподавательский, административный и прежде всего жизненный, приходилось добывать во многих трудах и испытаниях.

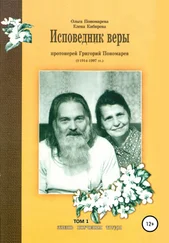

Икона нач. ХХ в.

Титульный лист книги

(Казань, 1902)

Тревожило и то, что жизненные обстоятельства препятствуют продолжению углублённого изучения богословия Церкви. Встав на путь учёного монаха, он никогда не снимал с себя ответственности за это звание и твёрдо знал, что необходимо дорожить его авторитетом, — не только для себя, но и для паствы. Учёный монах, считал он, более чем кто-либо должен быть всегда готовым «давать отчёт всякому вопрошающему о словеси упования». Кроме того, время ставило перед иночеством новые задачи: именно монашество в первую очередь призвано хранить чистоту православного богословия. Поэтому, невзирая на трудности и всегдашнюю нехватку времени, отец Феодор усиленно занимался изучением аскетических трудов и опыта древних отцов-подвижников, готовя магистерскую диссертацию на тему «Аскетические воззрения преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, пресвитера Массилийского», к которому всю жизнь сохранял глубокую любовь и почитал своим молитвенником пред Престолом Божиим. До наших дней дошла икона с изображением святого Иоанна Кассиана, заказанная вл.Феодором в то время, когда он был уже настоятелем Данилова монастыря. На иконе изображены преподобный Кассиан Римлянин, святой великомученик Феодор Стратилат и благоверный князь Даниил Московский (см. фото) [49]. Для нас это бесценная святыня, свидетельство того, что свои земные труды вл.Феодор всегда соединял с молитвой и что участие Церкви Торжествующей, Небесной в делах Церкви воинствующей, земной было для него живой реальностью.

Дарственная надпись о.Феодора на книге «Аскетические воззрения преподобного Иоанна Кассиана Римлянина». Автограф

13 октября 1902 года состоялась защита диссертации перед Советом Академии. Отец Феодор произнёс речь, в которой раскрыл «смысл и значение аскетизма в христианстве в виду отрицательных мнений по этому вопросу в современной печати»[50].

В отзыве на сочинение иеромонаха Феодора профессор Л.И.Писарев писал:

Труд автора — несомненно оригинальная работа, так как аскетика Иоанна Кассиана до сих пор ещё не была предметом специального исследования ни в нашей русской <...> ни даже в западной богословской литературе.

Так как святость, которой обусловливается получение Царства Небесного, может быть достигнута только путём постепенной выработки нравственно-религиозного настроения, в процессе усиленной борьбы человека со своими низменными пожеланиями и страстями, то отсюда — по аргументации автора — прямой переход к признанию того положения, что “подвижничество”, при помощи которого может быть достигнута святость, “составляет необходимый элемент христианской нравственности в её жизненном осуществлении” и само “христианство, переводимое в жизнь, является с необходимыми элементами подвижничества”.

Читать дальше