Но если мы не в состоянии измерять разность потенциалов между двумя сторонами p — n -перехода, то откуда уверенность, что перепад потенциалов, показанный на фиг. 12.9, действительно существует? Ну, во-первых, можно осветить переход светом. Когда фотоны света поглощаются, они могут образовать пару электрон — дырка. В том сильном электрическом поле, которое существует в переходе (равном наклону потенциальной кривой на фиг. 12.9), дырку затянет в p -область, а электрон — в n -область. Если теперь обе стороны перехода подсоединить ко внешней цепи, эти добавочные заряды вызовут ток. Энергия света перейдет в электрическую энергию перехода. Солнечные батареи, которые генерируют для спутников электрическую мощность, действуют именно на этом принципе.

Обсуждая свойства полупроводникового перехода, мы предполагали, что дырки и электроны действуют более или менее независимо, если не считать того, что они как-то все же приходят в тепловое равновесие. Когда мы говорили о токе, получающемся при освещении перехода светом, то предполагали, что электрон или дырка, образующиеся в области перехода, прежде чем аннигилировать с носителем противоположной полярности, успеют попасть в само тело кристалла. В непосредственной близости от перехода, где плотности носителей обоих знаков примерно одинаковы, аннигиляция пар электрон — дырка (называемая часто «рекомбинацией») — очень важный эффект, и его следует принимать во внимание при детальном анализе полупроводникового перехода.

Мы предполагали, что дырка или электрон, образуемые в области перехода, имеют хороший шанс еще до рекомбинации попасть в основное тело кристалла. Типичное время, требующееся электрону или дырке для того, чтобы найти противоположного партнера и аннигилировать, для типичных полупроводниковых материалов колеблется между 10 -3и 10 -7 сек. Кстати, это время много больше времени среднего свободного пробега t между столкновениями с узлами рассеяния в кристалле,— того времени, которым мы пользовались при анализе проводимости. В типичном p — n -переходе время, требуемое на то, чтобы смести в тело кристалла электрон или дырку, возникшую в области перехода, намного меньше времени рекомбинации. Поэтому большинство пар вливается во внешний ток.

§ 5. Выпрямление на полупроводниковом переходе

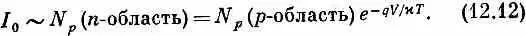

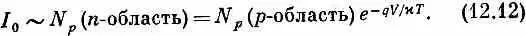

Теперь мы покажем, как получается, что p — n -переход действует как выпрямитель. Если мы к переходу приложим напряжение одного знака, то пойдет большой ток, если другого — тока почти не будет. А если к переходу приложить переменное напряжение, то ток пойдет только в одну сторону — он «выпрямится». Посмотрим еще раз, что получается в условиях равновесия, описанных кривыми фиг. 12.9. В материале p -типа имеется высокая концентрация N p положительных носителей. Эти носители повсюду диффундируют, и некоторое их количество каждую секунду приближается к переходу. Этот ток положительных носителей, достигающих перехода, пропорционален N p . Большая часть их, однако, разворачивается обратно, не будучи в состоянии взять высокий потенциальный холм у перехода, и только доля  их проходит дальше. Имеется также ток положительных носителей, приближающихся к переходу с другой стороны. Этот ток тоже пропорционален плотности положительных носителей в n -области, но здесь плотность носителей намного ниже плотности в p -области. Когда положительные носители приближаются из n -области к переходу, они обнаруживают перед собой холм с отрицательным склоном и сходу соскальзывают под гору, на p -сторону перехода. Обозначим этот ток I 0. В условиях равновесия токи в обе стороны одинаковы. Значит, можно ожидать, что будет выполняться следующее соотношение:

их проходит дальше. Имеется также ток положительных носителей, приближающихся к переходу с другой стороны. Этот ток тоже пропорционален плотности положительных носителей в n -области, но здесь плотность носителей намного ниже плотности в p -области. Когда положительные носители приближаются из n -области к переходу, они обнаруживают перед собой холм с отрицательным склоном и сходу соскальзывают под гору, на p -сторону перехода. Обозначим этот ток I 0. В условиях равновесия токи в обе стороны одинаковы. Значит, можно ожидать, что будет выполняться следующее соотношение:

Вы замечаете, что оно на самом деле совпадает с (12.10). Мы просто вывели его другим способом.

Допустим, однако, что мы снизили напряжение на n -стороне перехода на величину DV — это можно сделать, приложив к переходу внешнюю разность потенциалов. Теперь разница в потенциалах по обе стороны потенциального холма уже не V , а V - D V . У тока положительных носителей из p -области в n -область теперь в показателе экспоненты будет стоять именно эта разность потенциалов. Обозначая этот ток через I 1;имеем

Читать дальше

их проходит дальше. Имеется также ток положительных носителей, приближающихся к переходу с другой стороны. Этот ток тоже пропорционален плотности положительных носителей в n -области, но здесь плотность носителей намного ниже плотности в p -области. Когда положительные носители приближаются из n -области к переходу, они обнаруживают перед собой холм с отрицательным склоном и сходу соскальзывают под гору, на p -сторону перехода. Обозначим этот ток I 0. В условиях равновесия токи в обе стороны одинаковы. Значит, можно ожидать, что будет выполняться следующее соотношение:

их проходит дальше. Имеется также ток положительных носителей, приближающихся к переходу с другой стороны. Этот ток тоже пропорционален плотности положительных носителей в n -области, но здесь плотность носителей намного ниже плотности в p -области. Когда положительные носители приближаются из n -области к переходу, они обнаруживают перед собой холм с отрицательным склоном и сходу соскальзывают под гору, на p -сторону перехода. Обозначим этот ток I 0. В условиях равновесия токи в обе стороны одинаковы. Значит, можно ожидать, что будет выполняться следующее соотношение: