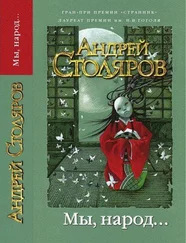

Неизвестно - Столяров А. Мы, народ...

Здесь есть возможность читать онлайн «Неизвестно - Столяров А. Мы, народ...» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Столяров А. Мы, народ...

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Столяров А. Мы, народ...: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Столяров А. Мы, народ...»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Столяров А. Мы, народ... — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Столяров А. Мы, народ...», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

С другой стороны — в чем не было никаких сомнений, — “божественный дух” (будем пока использовать этот чисто теософский вокабулярий) категорически отвергал структуру и конкретные персоналии РПЦ. Точных данных у нас, разумеется, нет, но, согласно материалам сразу нескольких аналитиков, обобщивших в своих работах интернет-сообщения, приходящие с мест, около девяноста процентов православных священнослужителей, от низового клира до занимающих самый высокий ранг, оказались не в состоянии исполнять свой пастырский долг. Цифра, надо сказать, потрясающая. Получалось, что Русская православная церковь все предшествующие десятилетия (а может быть, и века) занималась чем-то не тем. Не представительством Царства божьего на земле, не спасением душ человеческих, поврежденных первородным грехом, не приближением к богу, в чем состояло ее земное предназначение, а какими-то мирскими делами, не имеющими, по-видимому, даже привкуса трансцендентности. Заметим, однако, что десять процентов праведников — тоже немало. В библейском Содоме, как свидетельствует Ветхий Завет, не удалось найти и десяти человек. Так что, возможно, еще не все потеряно. Возможно, есть еще внутри РПЦ ангелический, скрытый, пока не востребованный ресурс, на основе которого могло бы начаться церковное возрождение.

Тем не менее растерянность была колоссальная. Каждому непредубежденному наблюдателю становилось понятно, что Русская православная церковь попросту не соответствует христианству. Она давно уже превратилась в громоздкую бюрократическую машину, в корпоративный многоступенчатый механизм, озабоченный главным образом поддержанием собственного благополучия.

Нельзя сказать, что эта проблема не осознавалась. Тот же архиепископ Антоний в той же статье, вызвавшей, кстати, большой общественный резонанс, писал, что “следует безотлагательно пересмотреть сами основы нашего церковного существования, в первую очередь, вероятно, отказаться от слияния Церкви и государства. Та “симфония” веры и власти, которую мы унаследовали от Византии, то теократическое единство, которым мы гордились в течение многих веков, на самом деле является мифом. Вера, опирающаяся на силу, перестает быть верой и становится тотальной идеологической тиранией. Принуждение к любви превращает ее в бесплотный фантом. Надо, пока не поздно, исправить историческую ошибку: Церковь должна защищать не государство, не власть, а отдельного человека. Ибо человек есть творение Божье, в коем запечатлен нетленный образ Его, а государство, какие бы высокие принципы оно ни провозглашало, назвать таковым нельзя. Вера укрепляется только верой. Православная церковь должна из хтонического реликта стать живым Царством любви. Это и есть способ ее бытования на земле, подлинная синергия — совместная деятельность человека и Бога…”

Больше всего иерархов российского православия, по-видимому, задевало то, что праведником (человеком, отмеченным благоволением божьим) мог оказаться любой мирянин. Тем самым ставилась под сомнение религиозная исключительность священнического сословия, эксклюзивное владение им методикой православного трансцендирования. Иными словами, речь шла о власти: очевиден аналог с процессами, которые раздирали Европу во времена Реформации. Отказаться от власти земной РПЦ оказалась не в состоянии. Слишком велико было искушение собственным безраздельным величием, слишком прочно и глубоко въелась в ее сознание идеологема мистической избранности. Даже на грани краха желала она сиять в ризах пышных одежд, даже в агонии тщилась она сохранить призрак метафизического могущества.

В общем, ситуация складывалась парадоксальная. Именно в тот момент, когда распахнулось небо, когда вновь просияла над миром торжественная звезда Вифлеема, когда хлынул на просторы России воздух надежд, Русская православная церковь фактически отказалась это воспринимать. Ей был ближе затхлый бюрократический мрак, в коем она пребывала, выродившийся обряд, упоительная историческая слепота, затмевающая реальность…

Второй ответ, как можно было заранее предугадать, принадлежал представителям точных наук. И, вероятно, отчетливее других эту точку зрения выразил профессор Санкт-Петербургского университета Игорь Романцев, заявивший в интервью радиостанции “Эхо Москвы”, что бог здесь, скорее всего, ни при чем; мы, скорее всего, имеем дело с очередной трансформацией человека. В процессе социально-биологической эволюции, утверждал И. Н. Романцев, вид хомо сапиенс, человек разумный, традиционно рассматриваемый нами как “устоявшаяся модель”, в действительности уже несколько раз претерпевал принципиальные изменения. Мы знаем “человека пещерного”, жившего в Древних веках, “человека сельскохозяйственного” периода Античности и Средневековья, “человека индустриального” XIX и XX столетий, — причем каждый из этих “людей” обладал своей собственной цивилизационной спецификацией. То, что казалось чудом “человеку пещерному”: умение предвидеть будущий урожай, то есть векторное, ориентированное восприятие времени, было совершенно естественно для “человека сельскохозяйственного”: без этого он просто не смог бы существовать. То, что казалось чудом “человеку сельскохозяйственному”: умение видеть и слышать на расстоянии, летать по воздуху, передвигаться с помощью железных машин, было вполне естественным для “человека индустриального”, это его характерологические параметры, определяющие его как самостоятельный вид. Теперь на смену “человеку индустриальному”, продержавшемуся, кстати, в истории всего двести лет, приходит “человек когнитивный”, более соответствующий новой эпохе: человек тотальных коммуникаций, человек компьютерный, человек изменчивых информационных сред: те качества, которые он в этих средах приобретает, также кажутся чудом людям предшествующей эпохи. Хотя на самом деле они опять-таки вполне естественны, это лишь новые “щупы”, расширяющие сферу человеческого бытия. Пройдет двадцать лет, и “чудеса”, которым мы удивляемся, станут привычными, новые поколения будут воспринимать их как данность, встроенную в обычную жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Столяров А. Мы, народ...»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Столяров А. Мы, народ...» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Столяров А. Мы, народ...» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Андрей Столяров - Боги осенью [Авторский сборник]](/books/395773/andrej-stolyarov-bogi-osenyu-avtorskij-sbornik-thumb.webp)