В дополнение к центральным банкам в странах ПМК стали создаваться институты под странным названием «суверенные фонды» . Речь идет о фондах правительств, в которых стали аккумулироваться сверхдоходы от экспорта природных ресурсов и иных товаров. Декларируется, что фонды необходимы для создания некоей «подушки безопасности», которая должна защитить страны ПМК от резкого падения цен на экспортируемые ресурсы (например, в условиях кризисов). В России, в частности, был создан Стабилизационный фонд, который два года назад был преобразован в два новых фонда — Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

Существенно, что суверенные фонды накапливают денежные ресурсы в иностранной валюте. Поэтому название «суверенные» звучит как издевательство: эти фонды подрывают курс национальной валюты, а следовательно, и суверенитет этих стран. И слово «благосостояние», которое фигурирует в названиях ряда фондов, можно интерпретировать как благосостояние стран ЗМ, а не той страны, которая учредила фонд.

Учитывая, что в условиях недавнего финансового кризиса ФРС США включила на полную мощность «печатный станок» и стала наводнять «зеленой бумагой» мировую «экономику», долларовые накопления центральных банков и суверенных фондов обесцениваются, что только на руку мировым ростовщикам.

Неэквивалентный обмен как закон «рыночной экономики»

Для понимания того, каким образом устроены «пищевые цепи» и «финансовые пирамиды», следует иметь в виду, что «рыночная экономика» как на уровне отдельного государства, так и в масштабах всего мира представляет собой постоянно совершающиеся акты неэквивалентного обмена товарами, услугами, активами. Образно выражаясь, в «экономике» имеют место «несбалансированные метаболические процессы» .

Что такое «эквивалентный» и «неэквивалентный» обмен, сказать не всегда просто. Для того чтобы дать полное и исчерпывающее определение понятия «неэквивалентный обмен», необходимо предварительно раскрыть такие фундаментальные понятия хозяйственной жизни, как «стоимость», «цена», «ценность», «эксплуатация» и т.п. Мы не собираемся сейчас слишком погружаться в раскрытие этих сложнейших и в то же время ключевых понятий, над тайной которых уже более трех столетий бьются «профессиональные экономисты», начиная от «меркантилистов», «физиократов» и представителей классической буржуазной политической экономии (в лице В. Пети, А. Смита и др.).

Коротко скажем лишь следующее. Сегодня появляется все больше публикаций, в которых оспаривается считавшееся ранее неоспоримым мнение, что стоимость — категория объективная, не зависящая от мнений, культуры, этики людей, вступающих в экономические отношения. Нам на лекциях по политической экономии в свое время говорили, что экономика стала наукой тогда, когда удалось объяснить, что такое «стоимость». А удалось это якобы Карлу Марксу, который создал трудовую теорию стоимости. Главный тезис этой теории: стоимость товара (услуги) определяется общественно необходимыми затратами труда на производство товара (услуги). Этот тезис был возведен в ранг закона (закона стоимости), не зависящего от субъективных устремлений и наклонностей участников экономических отношений.

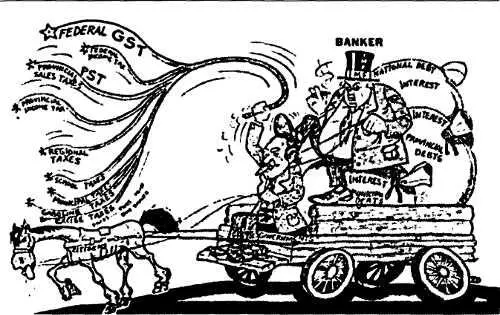

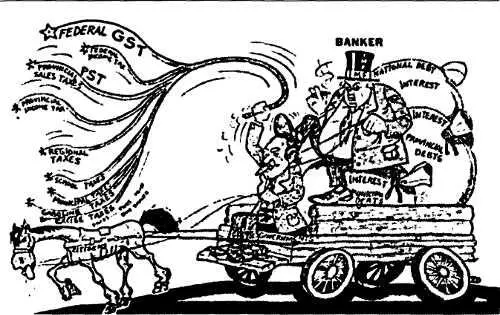

Карикатура, призывающая государство прекратить служить воле ростовщиков и грабить свой народ посредством перераспределения доходов от трудящихся в пользу паразитирующих финансистов

Впрочем, с Марксом спорили другие экономисты, которые предлагали альтернативные теории стоимости. Среди них наиболее известна теория предельной стоимости австрийца Бем-Баверка . Он полагал, что в основе стоимости товара лежат не затраты труда, а полезность, причем полезность «предельная», т.е. та, которой обладает последняя единица предлагаемого на рынке товара (или иного блага).

Еще можно назвать теорию энергетической стоимости, созданную нашим соотечественником С. А. Подолинским в конце XIX века. По его мнению, в основе стоимости товара лежит физическая энергия (механическая, тепловая, электрическая и т.д.), затраченная на производство товара.

В большинстве современных учебников по экономике («экономикс») вопрос о природе стоимости вообще обходится стороной. Авторы таких учебников понятие «стоимость» считают синонимом «цены». Отождествление понятий «стоимость», «цена», «ценность», «полезность» в современной экономической литературе свидетельствует о том, что происходит все большая примитивизация и вульгаризация представлений о том, что такое «экономика» [112] .

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Валентин Катасонов - О проценте ссудном, подсудном, безрассудном [Хрестоматия современных проблем «денежной цивилизации»]](/books/400338/valentin-katasonov-o-procente-ssudnom-podsudnom-thumb.webp)