Митио Каку - Будущее разума

Здесь есть возможность читать онлайн «Митио Каку - Будущее разума» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2012, Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Будущее разума

- Автор:

- Жанр:

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Будущее разума: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Будущее разума»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Будущее разума — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Будущее разума», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

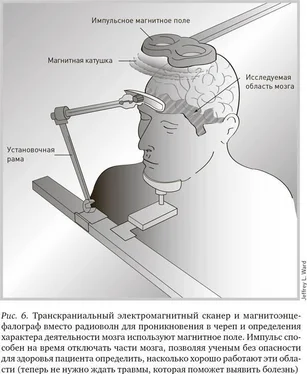

Временно́е разрешение аппаратов МРТ также ограничено, поскольку они анализируют движение насыщенной кислородом крови в мозгу. Сам аппарат имеет очень хорошее временно́е разрешение, но отслеживание тока крови замедляет работу. В будущем аппараты МРТ научатся отслеживать и другие вещества, непосредственно связанные со срабатыванием нейронов; появится возможность анализировать ментальные процессы в реальном времени. Какими бы впечатляющими ни были успехи нейробиологии за последние 15 лет, это лишь начало. Главное — впереди.

Новые модели мозга

Исторически с каждым новым научным открытием на свет появлялась новая модель мозга. Одной из первых таких моделей было представление о гомункулусе — человечке, который жил в мозгу и принимал все решения. Пользы от такой картинки было немного, поскольку она никак не объясняла, что происходит в мозгу гомункулуса. Может быть, в нем прятался следующий гомункулус.

С появлением простых механических устройств была предложена другая модель мозга: машина, похожая на часы, с механическими колесиками и шестеренками. Этой аналогией пользовались ученые и изобретатели, такие как Леонардо да Винчи (он даже сконструировал механического человека).

В конце XIX в., когда сила пара создавала мировые империи, родилась новая аналогия — паровая машина, в которой потоки энергии конкурируют друг с другом. Такая гидравлическая модель, считают историки, оказала влияние на картину мозга по Зигмунду Фрейду, где шла бесконечная борьба трех начал: эго (представляющее личность и рациональное мышление), ид (представляющее подавленные желания) и супер-эго (представляющее сознание). В этой модели, если из-за конфликта между этими тремя началами накапливается слишком большое давление, может произойти регрессия эго или общий сбой системы. Модель, конечно, остроумная, но даже сам Фрейд признавал, что для ее окончательной проработки нужны детальные исследования мозга на уровне нейронов, на что уйдет еще лет сто.

С развитием телефонии в начале XX в. появилась другая аналогия — гигантского коммутатора. Мозг был представлен в виде путаницы телефонных проводов, связанных в обширную сеть. Роль сознания играл длинный ряд телефонных барышень перед большой коммутаторной панелью, занятых непрерывным подключением и отключением проводов. К несчастью, эта модель ничего не говорила о том, как все эти сообщения вместе образовывали мозг.

С развитием техники модной стала следующая модель — компьютер. Старомодный коммутатор сменили микросхемы с сотнями миллионов транзисторов. Может быть, разум — это всего лишь программа, работающая на человеческом мозге, как на компьютерном «железе». Эта модель в какой-то мере работает до сих пор, но у нее есть ограничения. Она не в состоянии объяснить, каким образом мозг проводит расчеты, для которых потребовался бы компьютер размером с хороший мегаполис. Плюс в мозгу нет программ, нет операционной системы Windows и процессора Pentium. (Хотя ПК на Pentium работает быстро, у него есть свой недостаток: все расчеты должны проходить через процессор. В мозгу же все наоборот. Каждый нейрон срабатывает относительно медленно, но это с лихвой компенсируется тем фактом, что данные одновременно могут обрабатывать 100 млрд нейронов. Так что медленный параллельный процессор вполне способен превзойти очень быстрый единый процессор.)

Последняя по времени появления аналогия — Интернет, объединяющий миллиарды компьютеров. Сознание в этой модели — системный эффект, возникающий чудесным образом из коллективных действий миллиардов нейронов. (К сожалению, модель абсолютно ничего не говорит о том, как происходит такое чудо. Всю сложность мозга она проводит по ведомству теории хаоса, и дело с концом.)

Несомненно, в каждой из перечисленных аналогий есть зерно истины, но ни одна из них не в состоянии по-настоящему отразить сложность мозга. Однако мне кажется полезной (хотя и несовершенной) еще одна аналогия: мозг как крупная корпорация. В этой аналогии есть гигантская бюрократия и строгая иерархия, а также потоки информации между различными офисами. Но вся важная информация в конце концов оказывается в центре управления — у генерального директора. Именно там принимаются окончательные решения.

Если сравнение мозга с крупной корпорацией имеет право на существование, оно должно объяснять некоторые интересные свойства мозга:

Большая часть информации находится в «подсознании»,т.е. генеральный директор, на свое счастье, понятия не имеет о полноводных потоках информации, непрерывно циркулирующих по бюрократическим каналам. Более того, лишь крохотная часть информации в конце концов попадает на стол высшего руководителя, которого можно сравнить с префронтальной корой. Генеральный директор знакомится только с теми данными, которые достаточно важны, чтобы заслужить его внимание; в противном случае его деятельность была бы парализована лавиной лишних сведений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Будущее разума»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Будущее разума» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Будущее разума» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.