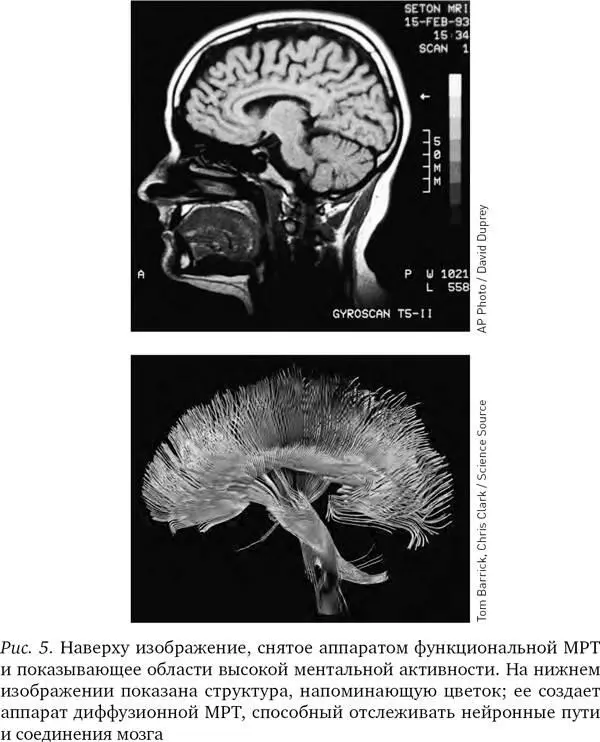

На данный момент существует несколько коммерческих фирм, предлагающих детекторы лжи на основе МРТ, и первые результаты их применения уже использовались в качестве доказательств в ходе судебных заседаний. Но важно отметить, что такие МРТ-изображения указывают на повышение активности мозга лишь в некоторых областях. Если результаты расшифровки ДНК иногда достигают точности один к миллиарду или даже выше, то МРТ-изображения не могут быть настолько точными, поскольку в придумывании лжи задействованы многие области мозга, которые отвечают за обработку и совершенно иных мыслей.

Электроэнцефалограмма

Еще один полезный инструмент проникновения в мозг — электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Эта методика появилась в 1924 г., но лишь с использованием компьютеров стало возможным разобраться в данных, получаемых с каждого электрода.

При электроэнцефалографическом исследовании пациенту на голову обычно надевают шлем футуристического вида с десятками электродов на внутренней поверхности. (В более продвинутых аппаратах на голову поверх волос надевают сеточку с закрепленными на ней крохотными электродами.) Электроды регистрируют циркулирующие внутри мозга крохотные электрические сигналы.

Электроэнцефалограмма в некоторых вопросах принципиально отличается от МРТ-изображения. МРТ-аппарат, как мы говорили, «выстреливает» в мозг радиоимпульсами, а затем анализирует полученное «эхо». Таким образом, можно, меняя частоту импульсов, выбирать для исследования разные атомы, что делает методику универсальной и гибкой. ЭЭГ-аппарат совершенно пассивен, т.е. он исследует слабые электромагнитные сигналы, которые излучает сам мозг. ЭЭГ прекрасно регистрирует электромагнитные сигналы, заполняющие мозг; это позволяет ученым измерять общую активность мозга во время сна, в состоянии сосредоточенности или расслабленности, при обдумывании каких-то идей и т.д. Различные состояния сознания излучают на разных частотах. К примеру, глубокий сон соответствует дельта-ритму — колебаниям с частотой 1–4 Гц. Состояние активной мыслительной деятельности, скажем при решении задач, соответствует бета-ритму — колебаниям с частотой 12–30 Гц. Эти колебания позволяют разным областям мозга, даже расположенным на противоположных его концах, делиться информацией и «общаться» друг с другом. И если аппарат МРТ, измеряющий кровоток, может проводить сканирование лишь несколько раз в секунду, то ЭЭГ регистрирует электрическую активность мгновенно.

Но самым серьезным преимуществом процедуры ЭЭГ является ее простота и дешевизна. Даже школьники дома могут экспериментировать с шапочками ЭЭГ.

Главный же недостаток ЭЭГ, многие годы сдерживавший развитие метода, — его низкое пространственное разрешение. Датчики ЭЭГ улавливают электрические сигналы после их рассеяния при прохождении сквозь череп, поэтому зарегистрировать необычную активность, если ее источник располагается глубоко в мозгу, чрезвычайно трудно. Глядя на размытое ЭЭГ-изображение, почти невозможно сказать наверняка, в какой области мозга находится источник того или иного сигнала. Более того, любые движения испытуемого (если он, например, шевельнет пальцем) могут исказить сигнал, а иногда и сделать его совершенно бесполезным.

Позитронно-эмиссионная томография

Еще один полезный инструмент из мира физики — позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), при которой по присутствию глюкозы (молекулы сахара, играющей роль топлива и источника энергии для клеток) рассчитывается ток энергии в мозгу. Подобно камере Вильсона, которую я строил в школьные годы, аппарат ПЭТ регистрирует элементарные частицы, излучаемые атомами натрия-22 в молекулах глюкозы. Чтобы провести ПЭТ-исследование, пациенту вводят особый раствор, содержащий слаборадиоактивный сахар, в котором атомы обычного натрия заменены на атомы радиоактивного натрия-22. Распадаясь, каждый атом натрия испускает позитрон, который легко регистрируется датчиками. Отследив путь радиоактивных атомов натрия в сахаре, можно определить и ток энергии внутри мозга.

ПЭТ-исследование обладает большинством преимуществ, характерных для МРТ, но не дает столь же высокого пространственного разрешения. Зато и измеряется здесь не ток крови, который может служить лишь косвенным показателем потребления энергии в организме, а непосредственно потребление энергии, поэтому ПЭТ-исследование точнее отражает нервную деятельность.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу