Волонтерство (или добровольчество), представляет собой явление одного социального уровня с благотворительностью, однако отличается от него характеристиками субъекта и используемыми для оказания помощи средствами. Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и др.). Самое главное для добровольца – идея, благородная идея, отражающая важность и принципы деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и результатов деятельности. Волонтерская (добровольческая) деятельность может принимать самые разные формы – от спонтанных местных инициатив кратковременного характера до организованной работы на регулярной основе.

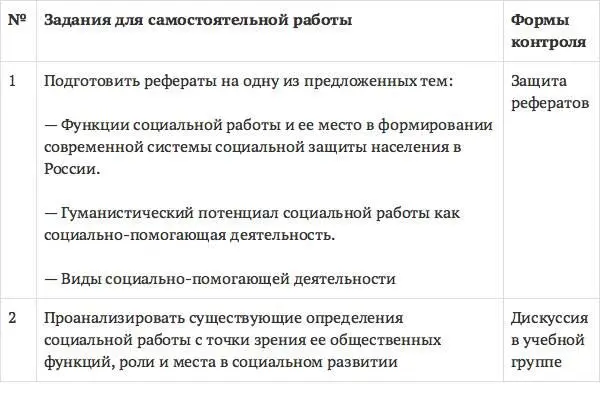

Функции, цели и направленность социальной работы как социально-помогающей деятельности

Базовые цели социально-помогающей деятельности в разных ее формах и видах соподчинены с направлениями государственной социальной политики как основы формирования и развития социальной сферы, главной функцией которой является социальное воспроизводство различных слоев и групп населения в их целостности как субъектов исторического процесса, а также их всестороннего жизнеобеспечения ( Г. И. Осадчая ). Социальная работа, направленная на помощь людям, относящимся к социально уязвимым категориям населения (безработные, инвалиды, пенсионеры, беженцы, отдельные группы семей, молодежь и т. д.), по своей сути является инструментом реализации государственной социальной политики, основные направления которой соотносятся с направленностью и базовой целью социальной работы – созданием благоприятных социальных условий для развития личности, группы и общества в целом.

Несмотря на многовариативность функций, выполняющихся различными группами социальных работников (социальная работа с семьей, инвалидами, пожилыми и др.), выделяют следующие группы функций, определяющих специфику профессии:

1. Нравственно-гуманистическая, информационно-коммуникативная, аналитико-прогностическая, организационно-методическая, рекламно-пропагандистская, регулярно-профилактическая, аффективно-коммуникативная, социоинтегративная ( Л. Г. Гуслякова ).

2. Воспитательная, организаторская, прогностическая, предупредительно-профилактическая, социально-терапевтическая, организационно-коммуникативная и охранно-защитная функция ( В. Г. Бочарова ).

3. Диагностическая, прогностическая, организационная, предупредительно-профилактическая, правозащитная, социально-медицинская, социально-педагогическая, психологическая, социально-бытовая ( Е. И. Холостова, А. В. Панов ).

4. Функция способствования активизации личностных ресурсов клиента с целью его самоопределения, самоактуализации и психолого-педагогической адаптации, оказание первичной психологической поддержки клиенту, определение контекста, смысла запроса, а также того, действительно ли клиент нуждается в помощи, облегчение контакта клиента с нужной социальной службой и специалистом ( Б. Ю. Шапиро ).

По своей природе, функциям, средствам осуществления и социально значимым результатам социальная работа изначально выступает социально-помогающей деятельностью, которая направлена на восстановление социальной справедливости, социальных прав и гарантий человека на достойную жизнь. Целеполагающая и структурообразующая функции социальной работы заложены в признании человека как высшей ценности, права которого должны являться ценностью для всего общества.

Проблемы для обсуждения

1. Место и роль социально-помогающей деятельности в социальном развитии.

2. Направленность и функции социально-помогающей деятельности.

3. Структурные компоненты социально-помогающей деятельности.

4. Социальная работа в системе социально-помогающей деятельности.

5. Правовая направленность социальной работы.

6. Гуманистический потенциал социальной работы как социально-помогающей деятельности.

Читать дальше