Целеполагающая и структурообразующая функции аксиологической компоненты заложены в признании человека как высшей ценности, определяющей базовые цели и содержание социальной работы. К основным целям национальных систем социальной работы относится:

– создание благоприятных социальных условий для развития личности, группы, общества;

– объединение общественных сил по активизации жизненной позиции индивида (группы);

– совершенствование способностей каждого человека самостоятельно решать свои социальные проблемы;

– развитие жизненных сил и активной социальной позиции индивида;

– восстановление социального функционирования человека и др.

Этический аспект целеполагания противопоставляется инструментальному, относящемуся к способу достижения поставленных целей, решения конкретных практических задач с точки зрения эффективности, т. е. получения желаемого результата при минимальной затрате сил, времени и средств. Моральный аспект связан с оценкой самих целей с точки зрения их желательности, приемлемости и вообще тех последствий, которые данная деятельность может иметь в отношении людей, судьбы которых прямо или косвенно затрагиваются ею.

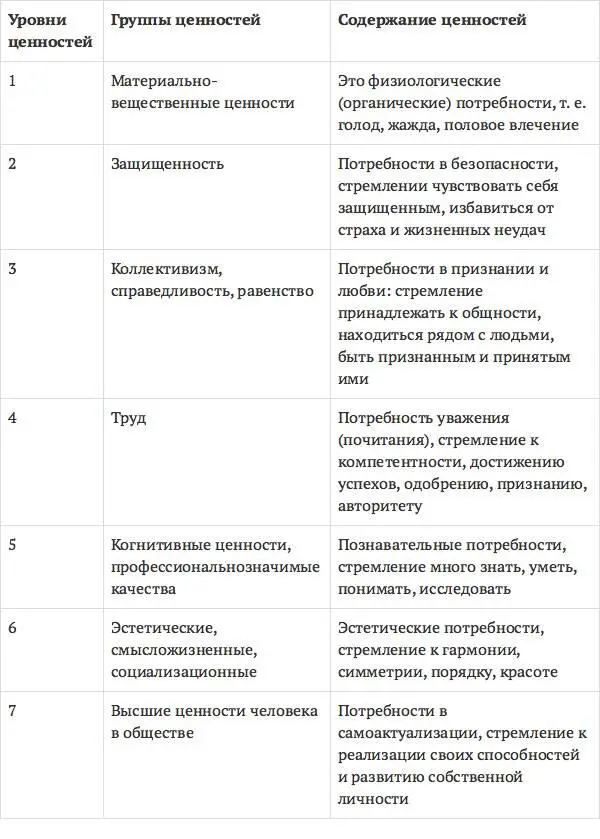

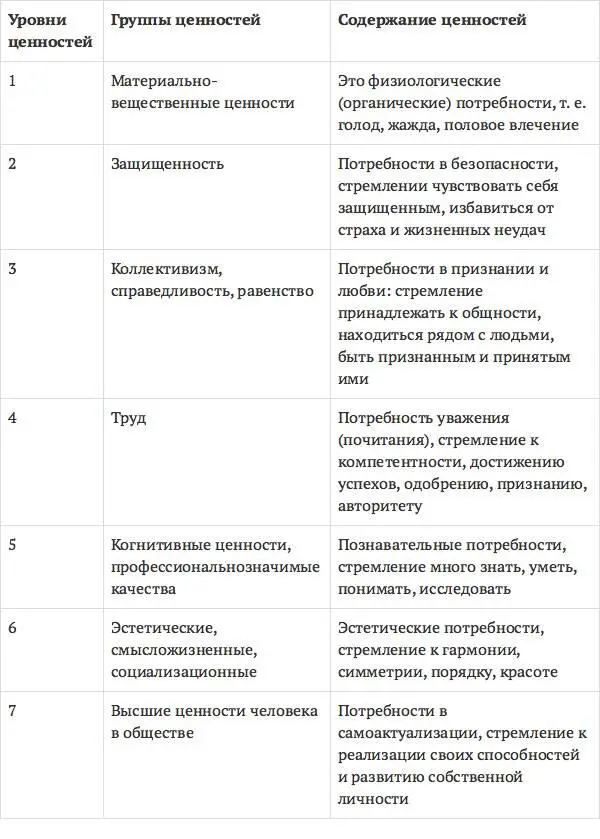

Цели, задачи и базовые функции социальной работы заданы (в идеале) общечеловеческой системой ценностей (см. табл. 1) и определяют гуманистическую направленность аксиологической компоненты социальной работы.

Таблица 1

Базовые ценности человека

Гуманистическая направленность аксиологической компоненты социальной работы выражается в следующем:

– гуманизации системы ценностных ориентаций клиента, взаимного влияния общечеловеческих ценностей и социальных аналогов;

– создании условий для открытости и готовности клиента к непрерывному обогащению социокультурного опыта с целью реализации общечеловеческих ценностей в их конкретном образе жизни;

– упрочении норм уважительного отношения к другим людям;

– создании условий для реализации потребностей и интересов клиента, побуждение новых интересов;

– предоставлении клиенту возможности выбора деятельности, способов и средств достижения цели, группы общения и т. п.;

– признании личности клиента с ее достоинством и потенциалом в качестве самоцели;

– обеспечении свободы совести, вероисповедания и мировоззрения, участия в различных общественных и политических организациях, не противоречащих конституционным и нравственным нормам и др.

Проблемы для обсуждения

1. Этико-аксиологическая направленность функций социальной работы.

2. Базовые принципы формирования национальных институтов социальной работы в современный период общественного развития.

3. Этико-аксиологический компонент содержания, целей и функций социальной работы.

4. Профессиональный и непрофессиональный уровни социальной работы.

5. Национально-этические координаты современной социальной работы.

6. Гуманистическая ориентация ценностей социальной работы как помогающей деятельности и профессии.

Литература

Основная

1. Холостова Е. И. Управление в социальной работе / Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова, А. Е. Илларионова: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К°, 2013.

2. Платонова Н. М. Теория и методика социальной работы: учебник. М., изд. центр «Академия», 2011.

3. Холостова Е. И . Социальная политика и социальная работа: учеб. пособие. М.: Дашков и К°, 2011.

Дополнительная

1. Коныгина М. Н. Личность субъекта социально-помогающей деятельности: монография. Ставрополь: Сервисшкола, 2006.

2. Коханович В. П. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. Ростов н/Д: «Феникс», 2005.

3. Кохановский В. П., Лешкевич Т. Г. и др. Основы философии науки. Ростов н/Д, 2004.

3. Профессиональная этика социального работника

3.1. Особенности профессионально-этической системы социальной работы

Понятие профессиональная этика используется применительно к кодексу поведения специалиста той или иной профессиональной деятельности. Кодекс поведения обеспечивает нравственный характер взаимоотношений между субъектами и объектами профессионального взаимодействия. Профессиональная этика конкретизирует общие моральные требования применительно к своеобразию соответствующей профессии. В связи с этим применительно к профессиональной этике встает проблема соотношения общего и особенного в нравственности. Профессиональная этика базируется на понятиях профессионального долга, фиксирующего служебные обязанности человека, и профессиональной чести, отражающего место и роль данной профессии в жизни общества ( В. Ф. Дружинин, Л. А. Демина ). Если человек честно выполняет свой профессиональный долг, то его деятельность неизбежно будет социально ориентирована и может рассматриваться как полезная для общества в целом. С точки зрения современной этики в основе профессиональной этики лежит принцип гуманизма, т. е. любая деятельность имеет смысл тогда, когда она имеет в виду благо человека. Это то общее, что заключено в профессиональной морали. В то же время в различных сферах деятельности существуют специфические требования к этике поведения участников.

Читать дальше