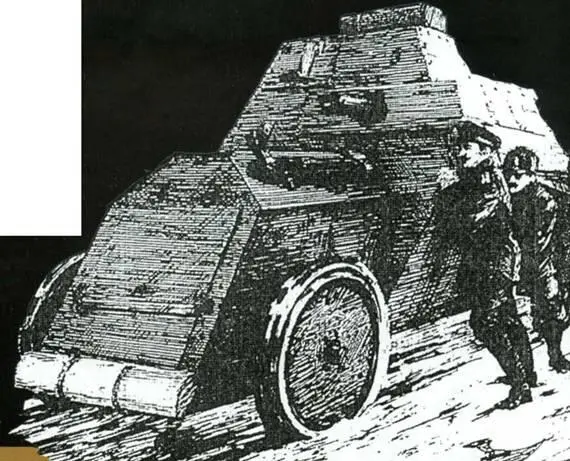

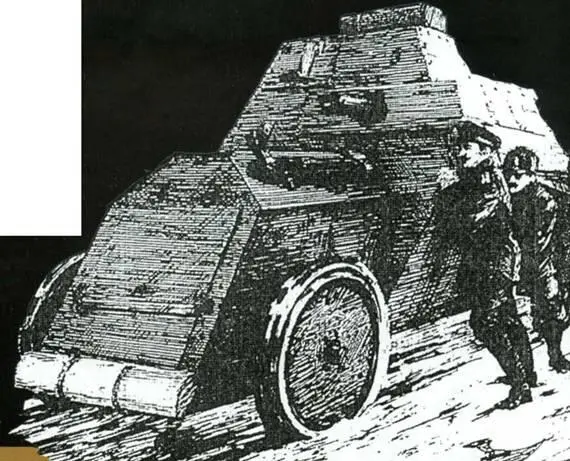

Бронеавтомобиль «Руссо-Балт» после боя. Февраль 1915 года.

Первый серийный выпуск

Вооружение бронемашин состояло из трех пулеметов «Максим», расположенных треугольником, что давало возможность всегда иметь в бою два пулемета. Разработанные полковником ГАУ Соколовым станки и скользящие на роликах щиты позволяли броневику иметь обстрел на 360°. При этом один пулемет устанавливался в лобовом листе корпуса, один в кормовом, третий же был «кочующим» с левого на правый борт машины и наоборот.

Броневики защищались хромоникелевой броней особой закалки, приклепанной к шасси и стальному каркасу. Толщина передней и задней стенок бронекорпуса составляла 5 мм, бортов – 3,5 мм, крыши – 3 мм. В поперечном сечении корпус броневика представлял собой шестиугольник с несколько расширенной верхней частью. Наклонное расположение бортов позволило уменьшить толщину брони без ущерба для пулестойкости при стрельбе с расстояния 400 шагов. Экипаж состоял из офицера, шофера и трех пулеметчиков. Боекомплект – 9 тыс. патронов в ящиках с лентами. Боевая масса броневика составляла 2960 кг (185 пудов).

Экипаж «Руссо-Балта» выкатывает подбитый броневик из-под огня. Рисунок неизвестного автора, 1915 год.

Уже в процессе постройки этих машин стало ясно, что они будут малопригодны для действий «против неприятеля скрытого в окопах, против укрыто поставленного пулемета или бронированных автомобилей противника». Поэтому в конце октября 1914 года изготовили пушечный броневик на шасси 4-тонного автомобиля фирмы «Маннесманн-Мулаг». Машина имела полностью бронированную кабину и открытый сверху кузов, в котором за коробчатым щитом большого размера была установлена 47-мм морская пушка Гочкиса. Там же находился пулемет, который мог переставляться с борта на борт. Еще один пулемет для стрельбы вперед находился в кабине. Кроме того две 37-мм автоматические пушки Максима-Норденфельда установили на 3-тонные грузовики «Бенц» и «Олдайс», не забронированные из-за недостатка времени.

Контекст

Удачный задел

Первыми на русском фронте бронеавтомобили применили немцы. В качестве ответного шага сначала стихийно стали создаваться и русские броневики. Информация о фактах успешного применения броневиков на фронте как русскими, так и немцами, а также сведения о появлении аналогичных машин у союзников по Антанте, побудили Военное ведомство России поставить вопрос о развертывании заводского производства этих боевых машин.

Формирование автопулеметной роты

1-ю автомобильную пулеметную роту сформировали быстро – всего за полтора месяца. В ее состав вошли четыре взвода бронеавтомобилей и один автомобильный пушечный взвод, включавшие 9 пулеметных и 1 пушечный броневики. 19 октября 1914 года после «напутственного молебствия» на Семеновском плацу в Петрограде рота отправилась на фронт.

Находясь в оперативном подчинении штаба 2-й армии, она вступила в бой уже в ноябре под Лодзью. Об эффекте, который произвело появление броневиков, и об интенсивности их действий можно судить по следующим примерам.

«Во время боев 9 и 10 ноября 1914 года в составе Ловичского отряда шесть пулеметных машин роты прорвались через занятый неприятелем город Стрыков, а два пушечных поддерживали огнем наступление 9-го и 12-го Туркестанских стрелковых полков. Немцы, попав между двух огней, были выбиты из города, понеся очень крупные потери. 20 ноября вся рота была расставлена в засады по дорогам в прорыве между 5-й армией и левым флангом 19-го корпуса у Пабьянице. На рассвете 21 ноября пятью бронеавтомобилями были уничтожены два полка немецкой пехоты, прорвавшиеся в охват левого фланга 19-гожорпуса, а автоматическая пушка взорвала передок выезжавшей на позиции батареи».

«Руссо-Балты» 1-й автопулеметной роты, замаскированные на дороге под Праснышем. Весна 1915 года.

Мужество солдат и офицеров

Несмотря на то, что бронирование машин не обеспечивало экипажам стопроцентной защиты, храбрости и мужества им было не занимать. В полной мере это продемонстрировал взвод штабс-капитана Гурдова.

Читать дальше