Еще один параметр, влияющий на пропускную способность сети – размер блоков, который определяет, сколько информации (транзакций) может вместить один блок. Например, в одном блоке биткойна размером 1 Мб может быть записано около 2700 транзакций, а максимальная пропускная способность сети составляет 5—6 транзакций в секунду. Блокчейн EOS при том же размере блока, но крайне малом времени генерации новых блоков имеет пропускную способность до 3 тысяч транзакций в секунду.

Одним из следствий частой генерации блоков является быстрое разрастание блокчейна. Так, блокчейн биткойна, который функционирует и непрерывно растет с января 2009 года, на середину 2019 года занимал дисковый объем более 270 гигабайт и продолжал расти со скоростью 153 Мб в сутки. Блокчейн EOS, который был запущен в июне 2018 году, уже спустя год достиг объема более 200 Гб и продолжает расти со скоростью около 500 Мб в сутки.

Блокчейн может быть запущен на одном-единственном компьютере, который будет генерировать блоки и записывать в них любую информацию – например, записи из вашего ежедневника или прогнозы погоды. Но весь потенциал блокчейна раскрывается, только когда создается децентрализованная сеть из независимых вычислительных узлов (нод), которые выполняют функции хранения и актуализации собственных копий блокчейна, генерации и проверки новых блоков, а также записи в них транзакций. В зависимости от архитектуры блокчейна, эти функции могут совмещаться в одной ноде или распределяться на разные типы узлов.

Процесс генерации очередного блока в цепочке представляет собой решение математической задачи по одному из криптографических алгоритмов (SHA-256, Script, Ethash, X11, CryptoNight и др.). В децентрализованной сети, состоящей из множества вычислительных узлов, право генерировать очередной блок предоставляется по определенному принципу, который называется алгоримом консенсуса. На данный момент используется до двух десятков различных алгоритмов консенсуса, но мы разберем лишь базовые, с которых всё начиналось.

В сети биткойна, Litecoin, Ethereum и десятков других криптовалют генерация новых блоков происходит в рамках свободной конкуренции по принципу «кто быстрее». Этот алгоритм (метод) консенсуса получил название PoW (Proof-of-Work – «доказательство работы»). Фактически в данном случае вычислительные узлы доказывают свое право сгенерировать новый блок и получить за это награду в обмен на затраченное машинное время и электричество.

Процесс генерации новых блоков методом PoW называется «майнинг» (от англ. mine – «добывать»), а оборудование и его владельцы, соответственно, «майнеры». В качестве майнингового оборудования могут выступать персональные компьютеры, серверы или ASIC-устройства, разработанные специально для решения определенной криптографической задачи.

Для криптовалют, работающих на алгоритме консенсуса PoW, одна из острейших проблем – это привлечение достаточного количества сторонних майнеров и их вычислительных мощностей, чтобы обеспечить децентрализацию и постоянную работоспособность блокчейна.

Малая вычислительная мощность сети приводит к возможности проведения «атаки 51%», когда злоумышленники получают контроль над более чем половиной вычислительных мощностей сети и генерацией блоков и таким образом могут переписывать транзакции в последних блоках и многократно тратить одни и те же монеты. Такие атаки регулярно проводятся на малопопулярные криптовалюты, что наносит им сильный репутационный ущерб и снижает доверие к ним. Себестоимость организации «атаки 51%» на криптовалюты с низкой вычислительной мощностью сети может составлять всего несколько сотен долларов в час – это затраты на покупку облачных вычислительных мощностей или ботнета (сети компьтеров, зараженных определенным вирусом).

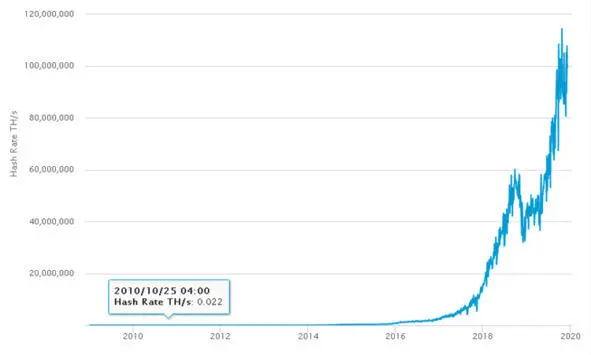

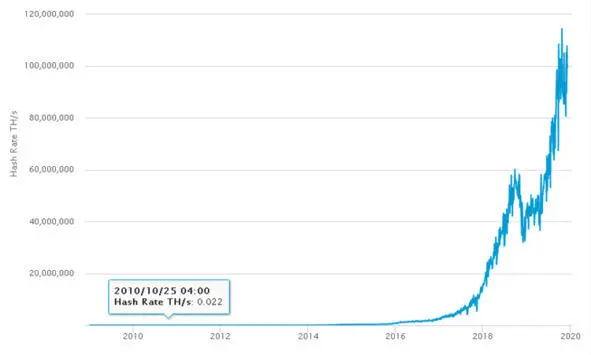

У метода PoW есть еще один очевидный недостаток: чем больше вычислительных узлов (майнеров) ищут новые блоки, тем больше увеличивается сложность добычи. То есть с подключением новых майнинговых мощностей и ростом сложности майнинга требуется потратить больше суммарного машинного времени и электроэнергии для достижения того же результата – нахождения нового блока. В результате конкуренции объем вычислительных мощностей (хэшрейт), занятых майнигом биткойна, начинает стремительно расти.

В настоящее время суммарная вычислительная мощность всех майнеров в мире многократно превышает вычислительную мощность всех суперкомпьютеров, а объем годового энергопотребления сети биткойна достигает 60—70 ТВт*ч или 0,25% всей вырабатываемой электроэнергии в мире. То есть на поддержание сети биткойна сейчас тратится больше электроэнергии, чем расходуют такие страны как Израиль, Греция или Швейцария.

Читать дальше