r– изменить приоритет процесса;

u– фильтровать по пользователю;

q– выход.

У htopболее дружественный интерфейс, по возможности она использует цветной вывод, загрузку процессора и памяти выводит в виде текстовых прогресс-баров, умеет организовывать процессы в деревья (и схлопывать их с одну строку, что иногда очень удобно). Клавиши управления выведены в нижней строке в стиле Norton Commander (Midnight Commander/FAR manager).

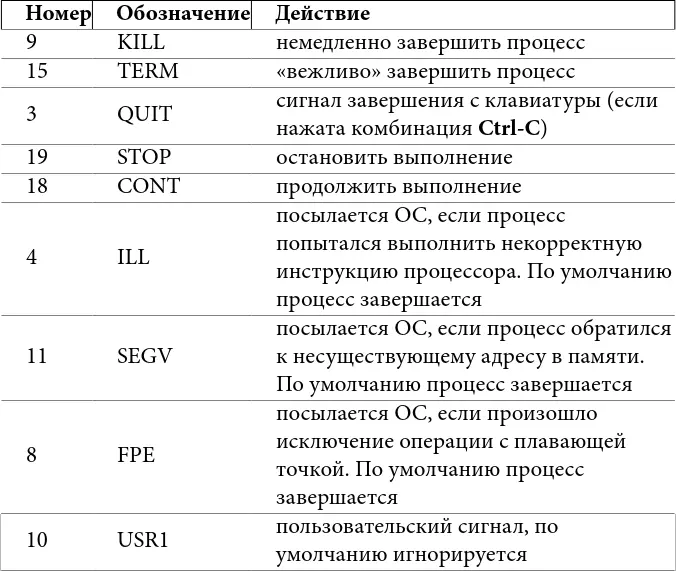

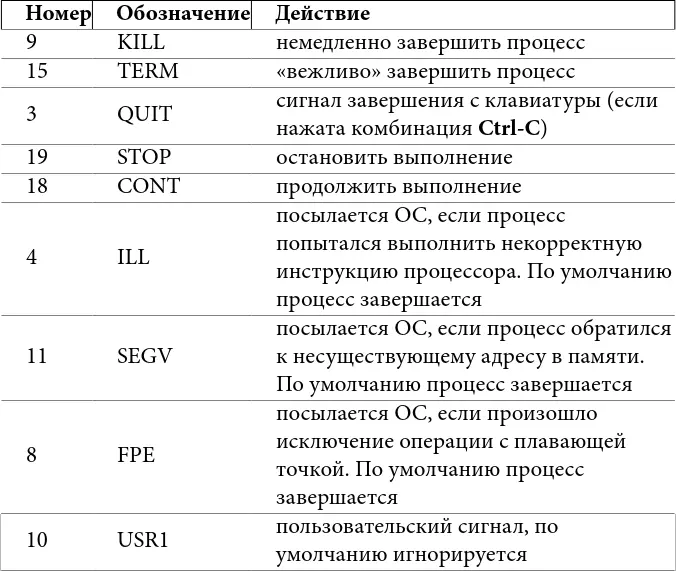

Мы уже не раз упомянули сигналы – это простой способ общения процессов, любой процесс может послать другому сигнал, если он принадлежит тому же пользователю (пользователь rootможет посылать всем). Сигнал – целое число, так что много информации им не передать, но его функция – попросить процесс выполнить какое-то действие. Все сигналы, кроме KILL, могут быть перехвачены и обработаны, если процесс не обрабатывает сигнал, то ОС выполняет заранее определённое действие за него.

Для большинства сигналов есть стандартные значения и действия, ниже – самые часто используемые:

Таблица 3: некоторые сигналы в Linux

Действия «по умолчанию» процесс может изменять (кроме сигнала KILL). Их можно обработать или игнорировать. При корректном завершении память процесса может быть записана в т. н. core-файл для того, чтобы после можно было исследовать причину ошибки отладчиком. Будет ли создан core-файл, определяется настройками ОС и лимитами (см. главу о квотах).

Послать сигнал из командной строки можно командой kill. Например, kill -9 1234принудительно завершит процесс 1234, а kill -STOP 2345остановит процесс 2345. Как видно, можно использовать как номер сигнала, так и его обозначение. kill -lпокажет список всех сигналов. Иногда требуется послать сигнал не одному процессу, а многим, например всем процессам пользователя. Тогда на помощь приходит программа pkill: pkill -u vasya -TERMпошлёт сигнал TERMвсем процессам пользователя vasya.

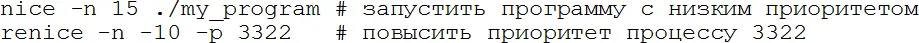

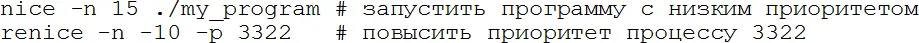

Выше мы говорили о том, что процессы, желающие выполняться, ставятся в очередь. В ней они выполняются не всегда подряд, у каждого есть приоритет и влияющий на него параметр nice(вежливость). Чем выше приоритет, тем быстрее процесс продвигается к началу очереди. Явно задать приоритет нельзя, но можно поменять вежливость (часто её тоже называют приоритетом для простоты, но это не совсем так). Делается это командой nice или renice, первая запускает программу с заданным приоритетом, вторая меняет приоритет уже запущенной. Чем выше вежливость, тем ниже приоритет, программа чаще будет «пропускать» других вперёд. Исторически вежливость меняется от 20 до +20, и обычный пользователь не может указать её меньше 0. Например:

Здесь мы меняем вежливость с 0 до 15 (приоритет понижается) или до -10 (приоритет повышается).

Кроме очереди на ресурсы процессора есть очередь к ресурсам жёстких дисков, несколько процессов могут одновременно читать-писать, и их запросы будут конкурировать. В этой очереди тоже есть приоритет, им управляет команда ionice. Есть три класса приоритетов – idle(выполнять запрос, если больше никого в очереди нет), best effort(нормальная очередь) и real time(запрос должен быть выполнен за заданное время). Внутри классов, кроме idle,есть собственные приоритеты, но в наших задачах можно ограничиться назначением класса idle процессу, занимающему много времени на дисковых операциях, но не приоритетному:

Понятие процесса – основное в любой ОС. Не следует путать процессы и нити, важно знать, что такое реальная и виртуальная память процесса, как работают разделяемые библиотеки (shared objects, so) и динамический линкер (ld.so). Изучите документацию на эту тему в дистрибутиве своей ОС или в обширной документации в Интернете.

Unix-подобные ОС изначально проектировались как многопользовательские системы, а значит, нужно защитить данные и процессы пользователей от нежелательных посягательств других пользователей. Чуть выше мы уже упомянули права процесса и отметили, что, например, нельзя послать сигнал процессу другого пользователя (если нет особых прав на это). Подобный принцип применяется и для разделения прав на прочие объекты в ОС.

Читать дальше