При Александре Македонском (331—329 гг. до н.э.) греческие войска проникли в глубь азиатского материка, вплоть до реки Танаис – Сырдарьи, основав здесь город под названием Александрия Эсхата – Александрия Крайняя (ныне город Худжанд). При Селевкидах, в III в. до н.э., владевших некоторыми из среднеазиатских областей, здесь были основаны греческие колонии. Однако политическое значение их оказалось недолговечным. Позитивные последствия походов и общей политики Александра сказались позднее в том, что почти изолированная ранее Центральная Азия оказалась включенной в орбиту связей с эллинизированным миром с его высокоразвитыми формами социальной организации и высокой культурой.

Центральная Азия вступает в античную фазу своего развития (III в. до н.э. – III/IV вв. н.э.). В середине III в. до н.э. номинальная власть, установленная греками, была утрачена и перешла в руки местных правителей. В области Парфиёна (Парфия) возникло самостоятельное государство Аршакидов (III в. до н.э. – III н.э.), впоследствии расширившее свои владения на весь Иран и некоторые ближневосточные страны. В Бактрии возникает Греко-Бактрийское царство, на какое-то время, распространившееся свою власть на Согд и к югу – вплоть до СевероЗападной Индии, но оно просуществовало лишь около ста лет.

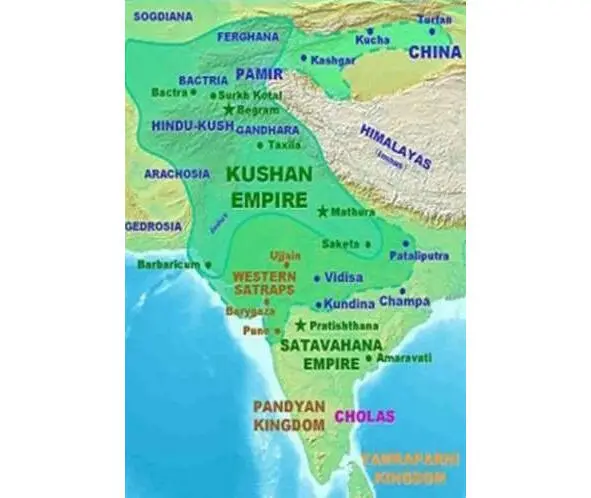

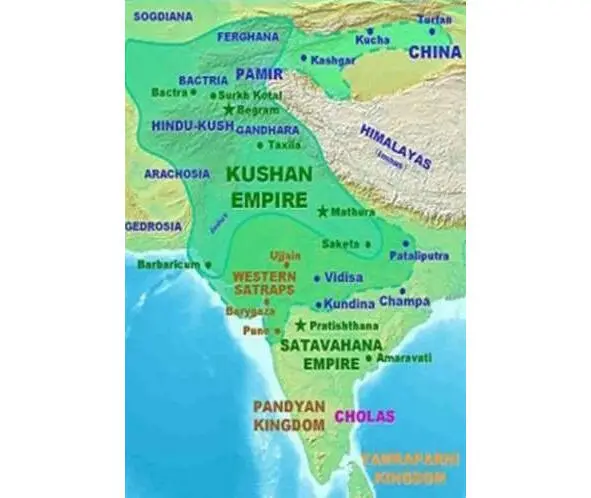

Рис. 15. Кушанская империя с зависимыми территориями в период правления Канишки.

II в. до н.э. отмечен стремительным продвижением на юг и северо-запад из далеких засырдарьинских областей кочевых азиатских народов. Названия их донесены древнекитайскими хрониками. Первыми хлынули саки (сэ), захватившие Северную Бактрию. Их вытеснили за Амударью, а затем ещё дальше народы юэчжи, осевшие в Бактрии в составе пяти племен. Хорезм, Шаш (современный Ташкентский оазис) и Согд заполонили племена кангюй, а на землях современного Кыргызстана обосновался народ усунь. Все они первоначально вели кочевой образ жизни, однако те, что осели в областях развитой оседлоземледельческой культуры и городской цивилизации, постепенно ассимилировались в местной среде.

На рубеже нашей эры один из юечжийских родов – Кушаны, сплотив четыре других, вместе с коренным населением Бактрии, основали Кушанское царство, а затем, предприняв энергичную экспансию на юго-запад, овладели обширной территорией вплоть до долины Инда и Ганга. Так возникла Кушанская империя (рис. 15), ставшая в ряд с тремя крупнейшими империями античного мира – Римской и Парфянской к югу от неё и китайской империей Хань на востоке. Области же Согда, Шаша (Чача), Ферганы и Хорезма входили в рыхлое по своей политической структуре государственное объединение Кангюй.

Создание централизованных государств обеспечило в Средней Азии подъем производительных сил, создало разветвленную систему ирригационной сети, привело к росту числа и размеров городов, развитию внутренней и международной торговли и ремесел. И на всем этом фоне – расцвет античного искусства: архитектуры, искусства ваяния, монументальной живописи, создание высокохудожественных изделий из металла, камней-самоцветов, терракоты, кости. В этот же период развитие получает монументальное строительство, в число которого входили дворцовые сооружения, цитадели, крепости, отдельные замки и др.

Как и во всем древнем мире, идеологию древнего центральноазиатского общества во многом определяла религия. Ведущая роль здесь принадлежала зороастризму – в формах поклонения огню, при этом с рядом локальных вариантов. Из Индии при Кушанах проник буддизм, но кроме этих мировых религий были известны и культы – поклонение идолам, почитание великой богини-Матери, культ домашнего очага, культ предков. В III—II веках н.э. бактрийская и парфянская знать почитала богов эллинского пантеона, в пору поздней античности в область Мервы проникло христианство, в степной среде издревле существовал шаманизм. Эта пестрота культовой идеологии, свобода мысли наложила существенную печать на древнее искусств Центральной Азии.

В III—IV вв. в общественной жизни происходит постепенный спад. Парфия, а затем и Кушанское царство рушатся под ударами войск иранской династии Сасанидов, которые, в свою очередь, терпят поражение от кочевников-эфталитов в V в. Период этот ознаменован нарастающим кризисом рабовладельческой системы и новой волной вторжения идущих с севера кочевых народов – кидаритов, эфталитов. Забрасываются ирригационные системы, хиреют и гибнут города, жизнь постепенно перемещается в сельскую округу.

Читать дальше