3.1. Основные парадигмы истории политической мысли

КОММЕНТАРИИ

Парадигматический подход занимает важное место в методологии научных исследований истории мысли, в том числе политической.

Понятие «парадигма» ( paradeigma (греч.) – пример, образец) означает совокупность предпосылок, определяющих конкретное научное исследование (знание) и признанных на данном этапе, или теорию (или модель, тип постановки проблемы), принятую в качестве образца решения исследовательских задач. Понятие парадигмы получило широкое распространение благодаря деятельности американского физика и историка науки Т. Куна (1922–1996). По Куну, парадигма – это метод получения новых знаний в периоды экстенсивного развития знаний; это система постулатов, правил, форм, способ мышления, принятый в научном сообществе в определенную историческую эпоху. Парадигма является критерием выбора проблем и результатов. Они обычно и признаются научными и социально значимыми. Парадигма – это образец, которому с необходимостью следуют все причастные конкретному времени.

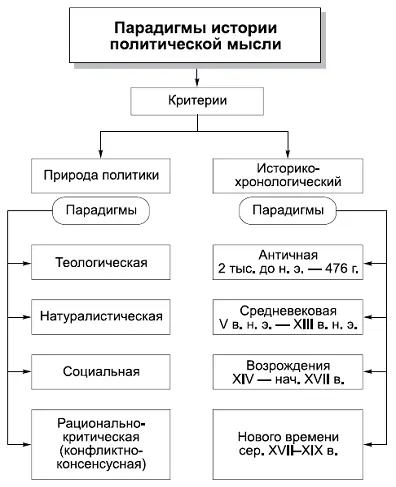

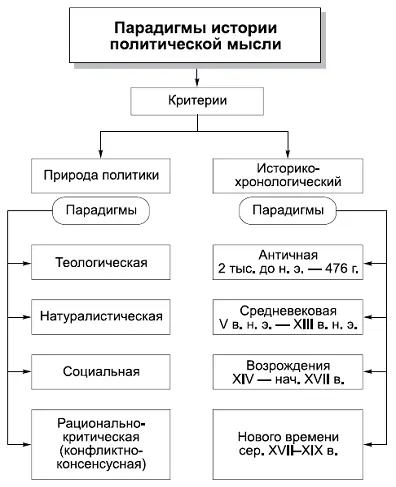

Т. Кун предложил рассматривать научный процесс как «радикальную смену парадигмальных подходов». Согласно Т. Куну, в истории политической мысли могут быть выделены следующие парадигмы, соответствующие основным этапам развития человеческого общества (античность, Средневековье, Новое время, ХХ век):

1) цивилизационно-этическая (полисная);

2) теологическая;

3) национально-экономическая.

Итак, политическая парадигма – это глобальный исследовательский подход, включающий в себя множество непротиворечивых методов, позволяющий создать целостную картину политического мира. В рамках одной политической парадигмы могут сосуществовать как отдельные идеи, так и завершенные концепции, теории. В современной политической науке признается множество типологий парадигм. К наиболее конструктивным и наиболее эвристичным можно отнести типологии, созданные с помощью историко-хронологического критерия и с использованием критерия природы (источника) политики. Таковыми источниками, определяющими природу политики и сущность всего политического мира, являются: Бог (теологическая парадигма); природа, в том числе природа человека (натуралистическая парадигма); общество в целом и отдельные его элементы: право, экономика, власть, этика, религия, культура и т. д. (социальная парадигма); противоречие и конфликт (рационально-критическая парадигма).

3.2. Цивилизационно-этическая парадигма

КОММЕНТАРИИ

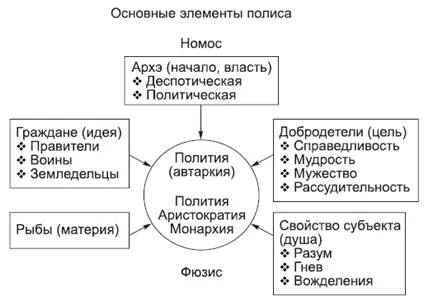

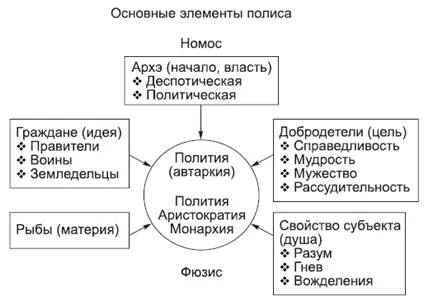

Основная проблема для греческой политической мысли – устройство полиса, через которое реализуется идея блага. Различные формы правления, организующие это устройство, могут претерпевать кризисы и изменения. Нравственная порча является причиной этих изменений. В основании лежит противоречие частного и общего блага, деспотического и политического, свободы и рабства, нравственности и частной жизни, номоса и фюзиса (природного и человеческого закона).

Сущность античной политики заключается в цивилизационно-этическом противоречии, содержанием которого является, с одной стороны, борьба полисной цивилизации на границах античного мира против варварства, несущего деспотию и рабство, с другой – противостояние рождающейся личной моральной воли, принципиально не признающей тождества с общей волей, нравственности общественного человека.

Устройство полиса существенно связано с проблемой первоначала. Поэтому перед греками стояла задача найти такие первоначала, которые создают структуры вечно гармоничного полиса. Способности человеческой души требуют воспитания в условиях определенных сословий, выполняющих общественно-необходимые функции. Результатом воспитания оказываются добродетели, специфические для каждого сословия, в совокупности порождающие общественное благо.

Идея блага как политическая идея осуществляет себя как автаркия полиса, независимое и самодостаточное существование; справедливость, которая состоит в равенстве для равных и в неравенстве для неравных; свобода как реализация человеком своей природы.

Политика, по Аристотелю, есть общение свободных людей с целью достижения благой жизни.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу