Необходимо было бы объяснить в связи с этим (поскольку снова мы подошли к идее языка и его человека) выбор описываемого в словаре материала и показать, объяснив, особенности такого, а не иного какого-то его представления. Выбор диктовался не объявляемой и намечаемой к последующему исполнению задачей представить фрагмент языковой советской картины мира, вращающийся вокруг идеи советской концепции человека. Но не концепции советского человека, определяемого то как homo sovietikus , то как просто совок , а в свое время как простой советский человек или настоящий советский , противопоставляясь другим, не советским, которые под такое определение не подходили. Все эти три (может, четыре?) его разновидности довольно детально, подробно в обширной литературе по теме представлены и хорошо описаны. Речь в данном случае идет о советской концепции человека, но не той объявляемой, которая себя отразила в советской печати, статьях идеологов и воспитателей, средствах массовой пропаганды, и даже не той, которая выводилась в исследованиях, воспоминаниях, разысканиях, книгах, работах, высказываниях не советской идейной ориентации. Речь о той не объявляемой и ни из прямых высказываний, ни из событий, ни из знания обстоятельств не выводимой концепции, которая была (а может, и продолжает быть) заложена в эксперименте, называемом советской действительностью. О той концепции, которая, может быть, даже и не осознавалась полностью в своем детально реальном и окончательно достижимом виде, во всяком случае не представлялась, ни теми стоявшими у руля, ни теми, кто по их указанию проводил соответствующие кампании, воздействие и политику, но, которая, не осознаваясь, присутствовала где-то и в чем-то подспудно и все это общество куда-то, склоняя, неизменно и неотступно вела. О той концепции, которая себя воплощает невидимо, прежде всего и в основном, в языке – словах советского языка, характерных для него словоупотреблениях, высказываниях по случаю и не по случаю, но в своем, узнаваемо советизированном виде и отпечатке. То есть в том, что, проговариваясь в речи, словах, говорится, но что при этом намеренно не имелось в виду прямо выразить, не намеревалось и даже не подразумевалось сказать.

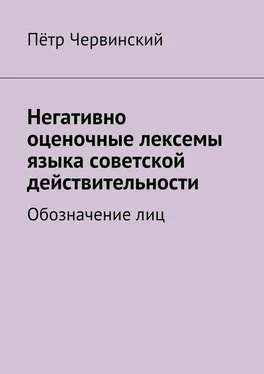

Первым подходом к такому ее представлению, этой концепции, могло бы быть определение того, что порицается, отвергается, отрицается, исключается, с советской точки зрения и советской позиции, в человеке. То, что оценивается в нем как его негативное, от чего необходимо избавиться и чего не должно и не может быть. Отсюда выбор – негативно оценочные лексемы советского языка, называющие, обозначающие, характеризующие человека. Из отрицания, вследствие удаления, лишения, избавления, возникает некое представление о том, что, если не до конца желательно, все-таки допустимо и разрешается, т. е. что может быть. Задача искусственная, но о естественности процесса никто и не говорит, на то это и эксперимент. То позитивное, положительное, которое желательно, которое предписывается и навязывается, что интересно и показательно, прямо не следует из отрицаемой части. То и другое не соотносимы прямо и непосредственно и далеко не всегда симметричны. И это еще дополнительный повод для рассмотрения негатива и позитива в отдельности.

Негативно оценочные лексемы в предлагаемом словаре представлялись не только в привычных лексикографических дефинициях, дающих определение значений рассматриваемых слов, но и как словоупотребления, с представлением в ряде случаев некоторых влияющих на понимание обстоятельств, с уточнением семантики употребления к условиям и особенностям советской действительности. Такое более развернутое, конкретизируемое и не столько языковое, сколько узуально-речевое, определение семантики слова служило целям лучшего понимания и усвоения материала.

Трудно было бы до конца понять и представить особенности негативной оценки советского языка, равно как и слов, ее выражающих, без обращения к основным лексикографическим источникам, причем не только и даже не столько последнего времени, но на ряде этапов. Для этих целей словарные статьи предлагаемого словаря содержат выбранный, по возможности последовательно, обязательный материал из Толкового словаря русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (1935—1940 гг.), из Словаря русского языка в четырех томах , гл. ред. А. П. Евгеньева (1981—1984 гг.) и Большого толкового словаря русского языка , гл. ред. С. А. Кузнецов (2000 г.). Словарей, отражающих основные во времени этапы функционирования советского языка – в его формируемой, начальной фазе, отражаемой словарем под ред. Д. Н. Ушакова, в фазе оформленной и завершающей (словарь 1981—1984 гг.) и в его состоянии послесоветской фазы, на том этапе развития, который, наследуя прежний, советский, багаж языка, иногда возвращает его к досоветскому состоянию, иногда не совсем, оставляя в нем что-то от определяемого как идеологизированное наследия ( Большой толковый словарь ). Цель такого поэтапного представления состояла в том, чтобы показать происходящие во времени изменения (либо их отсутствие), нередко, чтобы не сказать, как правило, не столько в самом языке, сколько в способе принятой интерпретации его единиц, в первых двух фазах намеренно, может быть даже вынужденно, ангажированной, в третьей, уже постсоветской, стремящейся от этого отойти. Насколько удачно, последовательно и основательно, с помощью каких применяемых средств, как именно, по каким путям, может, не происходит, а производится, то, что определяют как деидеологизация лексического состава, – можно представить, если не теоретически, поскольку это потребовало бы анализа и обобщений, то, по крайней мере, практически, из сопоставления дефиниций словарей советского времени с дефинициями словарей последних двух десятилетий. Для более полного и объективного представления семантики слов привлекались, по мере надобности, также другие, помимо названных трех, словари, как общеязыковые, так и не только (см. список источников).

Читать дальше