Гравюра Буркмайра

Аллегорический образ, впервые выведенный в «Откровении» Иоанна Богослова. Образ этой демонической женщины, восседающей с Великим Зверем и объяснение связанной с ней символики стали предметом многочисленных богословских толкований и споров. По «Откровению» ангел показал Иоанну развратную женщину «сидящую на водах многих», восседавшую на Звере, багряном, имевшем семь голов и десять рогов. Она была мерзостна; затем сам же ангел пояснил, что воды – это племена и народы, «семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть… И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час… Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Образ блудницы применялся еще ветхозаветными пророками применительно к Вавилону, притеснявшему израильтян. В христианскую эпоху его применили к Риму, а в Средние века начали применять даже к римскому папе, обличая его грехи. Лютер применил этот образ ко всей римско католической церкви.

Бог

Творец неба и земли и промыслитель Вселенной. Существо самобытное, независимое, неизменяемое, безусловное, вечное (Откр. 1, 8) . Бог существует в 3 х ипостасях: как Отец, Дух и Сын ( см. Троица). Как философская категория – это существо всеблагое, милостивое и милосердное и вместе с тем карающее людей за их грехи или же милующее их вследствие праведной жизни. Бог – символ добра и совершенства и в этом качестве противостоит Злу в образе Дьявола, искушающему человека, подталкивающего людей к совершению дурных поступков (см. Дьявол). В церковной живописи Бог Отец изображается в виде Предвечнего старца, с длинными белыми волосами и развевающейся бородой и нимбом треугольной формы. См. Божественный свет.

Безусловная вера в Бога и в Св. Троицу является, одним из основных положений христианства, важнейшей составной частью Символа веры. Неверие же ставит человека за грань Церкви, несмотря на то, что внешне он будет соблюдать христианскую обрядовость.

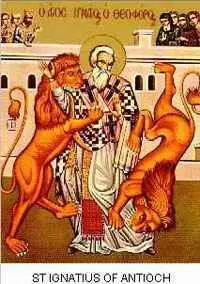

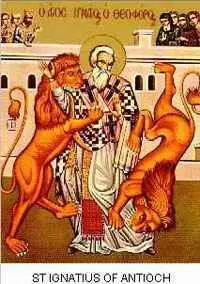

Богоносец

Богоносец (букв. носящий в себе Бога»), употребляется как почетное наименование в приложении к святым отцам вообще; в частности, оно присваивается св. Игнатию, еп. Антиохийскому, по преимуществу, и он обыкновенно называется: Игнатий Богоносец. Он сам в своих посланиях говорит, что носит в себе Христа и в этом смысле называет себя богоносцем. Другие же видят здесь намек на сказание, что св. Игнатий и был тот ребенок, которого Иисус Христос взял на руки и показал своим ученикам как образец смирения и простосердечия (Матф. XVIII, 2–4, Марк. IX, 36). В России богоносцами называют тех, кто носит иконы на Святой неделе и в крестных ходах, собирающих на церковь с иконою на груди.

Богоотец

Богоотец – название, прилагаемое к царю и пророку Давиду, так как от его племени по плоти происходил Иисус Христос, часто и именуемый сыном Давидовым. Церковь, приняв это название, возглашает в каноне: «Богоотец убо Давид» и проч. Точно так же церковь присваивает это название св. праведным Иоакиму и Анне по причине рождения от них Матери Божией и ежедневно по окончании божественной службы, на отпуске, испрашивает исходящим из храма помилование и спасение от Господа молитвами Богородицы и св. праведного Богоотца Иоакима и Анны.

Богородица

Богородица (Богоматерь, Дева Мария) – мать Иисуса Христа. Дочь Иоакима и Анны. Жена Иосифа. Наиболее трепетный и всеобъемлющий образ христианства. Недостаток сведений о жизни Богородицы, получаемых нами из Священного Писания, обильно восполняется многими преданиями, из которых некоторые имеют несомненную печать глубокой древности и во всяком случае отражают веру христианского общества с древних времен ( Подробнее см. ст. «Дева Мария – Богоматерь, Богородица»).

Богословие

Богословие – учение о Боге и по теперешнему словоупотреблению обозначает собою весь состав наук, имеющих своим предметом христианскую религию.

Богослужение

Богослужение – внешнее выражение религиозной веры в молитвах, жертвах и обрядах различного рода, что составляет необходимую принадлежность всех религий и существенную часть религии вообще. Оно во внешнем отражает внутреннее содержание самой веры и религиозное настроение души. Религиозное чувство не может не изливаться в живых проявлениях – в слове ли, в жертвах ли, или в каких-либо других действиях богопочитания; религия немыслима без культа, в котором она проявляет и выражает себя подобно тому, как душа обнаруживает свою жизнь через тело.

Читать дальше