Религия в Японии представлена главным образом буддизмом и синтоизмом. Считается, что дзен-буддизм, пришедший из Китая в конце XII века, становится наиболее влиятельной школой буддизма в Японии. Именно с дзен-буддизмом было связано кардинальное переосмысление боевых искусств Востока как одного из путей духовного совершенствования человека. Именно мирному дзену (от яп. – «созерцание») удалось в своем концептуальном подходе решить сложнейшие нравственные проблемы, связанные с насильственной природой военных действий.

Есть несколько наиболее привлекательных моментов для последователей практического дзена в боевых искусствах. Во-первых, дзенская медитация (как и йоговские методы психорегуляции) в своей основе имеет пассивно-созерцательный характер. В то же время, дзен заявляет о всеобщности своих принципов, о возможности испытать сатори (яп. «просветление») в любом акте повседневной жизни. В боевых искусствах активность действий выражена в наиболее концентрированном виде. Освоение данной области позволило дзену создать как бы активную форму йоги, открывающей путь к овладению практическими сферами жизнедеятельности человека. Во-вторых, традиционная практика дзена требовала не простого интеллектуального совершенствования, а единства духа и тела. Суровая дисциплина и необходимость совершенного владения телом и техникой борьбы в боевых искусствах были вопросом жизни и смерти, что открывало для дзена в этом плане максимальные возможности. Кроме того, регулярная и организованная физическая активность помогала снимать стрессы, возникающие при изнурительных «психологических опытах», препятствовала возникновению психических расстройств, именуемых «дзенской болезнью». В-третьих, и это, пожалуй, главное, практика боевых искусств была предельно далека от обыденности и тем самым особо предрасположена к переходу сознания в те состояния, к которым стремился дзен 3 3 И. Б. Линдер, В. П. Фомин. Диалог о боевых искусствах Востока.– М.: Молодая Гвардия, 1990, с. 79

.

Требования, предъявляемые к сознанию в «дзенских видах борьбы», имеют своеобразное продолжение в характеристике тактических и технических особенностей отдельных видов. Их объединяет общий для дальневосточной культуры принцип гибкости. Он нашел физическое воплощение в легком, гибком и очень прочном вооружении японских самураев и получил отражение в так называемых «заповедях бамбука». Айкидо сводит «принципы бамбука» к их квинтэссенции. Как перекати-поле уносится по ветру, опережая любой объект, рвущийся к нему, мастер айкидо не разрушает инерции атаки, а позволяет ей «выйти из-под контроля до полного саморазрушения». Он не наказывает противника, а вынуждает его убедиться в своей беспомощности. (Заметим, что всюду мастер действует спонтанно и бессознательно, как бамбук, естественно восстанавливающий нарушаемое равновесие). 4 4 Там же, с. 83

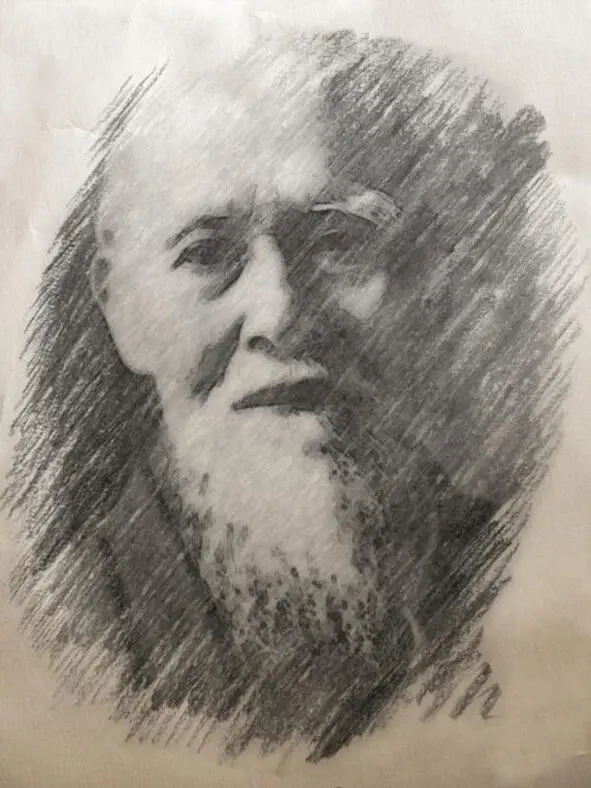

Основатель айкидо, Учитель Уэсиба Морихей, родился 14 декабря 1883 года. Живя в бурное время модернизации Японии, он посвятил себя созданию боевого искусства, которое отвечало бы потребностям обычных людей, но не было бы анахронизмом.

Основоположения учителя Уэсибы были основаны на следующих принципах: огромная любовь к традиционным боевым искусствам, забота о том, чтобы они не были неправильно поняты, и глубокое желание дать новую жизнь духовному качеству Будо. Он шел к этому целидолгим путем, основанным на постоянной тренировке в боевых искусствах, с целью пронести истины Будо через события современной истории Японии. Учитель Уэсиба, безусловно, считал, что истинный дух Будо не может быть связан с атмосферой конкуренции и борьбы, когда доминирует грубая сила и первостепенная цель – победа любой ценой. Он считал, что этот дух должен быть постигнут в процессе совершенствования человека, как телесного, так и духовного, за счет накопления опыта и тренировки на основе духа боевых искусств. Для него только такое истинное проявление Будо имело право на существование в современном мире, находясь вне отдельной культуры или эпохи. Его цель, глубоко религиозная по сущности, сводится к одному положению: к соединению фундаментальной созидательной силы Ки, пронизывающей вселенную, и индивидуальной Ки, неотделимой от энергии дыхания каждого отдельного человека. При постоянной тренировке тела и разума достигается состояние гармонии индивидуальной и универсальной Ки, которое проявляется в динамичном движении потока энергии Ки, свободного и текучего, неразрушимого и неуязвимого. Это сущность боевых искусств Японии, включенная в айкидо 5 5 Киссомару Уэсиба. Дух Айкидо.– «София», 2000. – 54 с

.

Читать дальше