Для этой цели необходим анализ речи. Ведь когда мы хотим усовершенствовать речь наших учеников, мы начинаем объяснять детям, как составлять слова, а затем переходим к изучению грамматики; а когда хотим улучшить стиль – мы сначала учим детей писать грамматически верно и лишь потом переходим к стилистическому анализу. Следовательно, когда мы хотим усовершенствовать речь, необходимо наличие этой речи у ребенка, и лишь тогда можно приступать к ее анализу. Итак, мы приступаем к анализу речи с целью ее улучшения в тот момент, когда ребенок уже говорит, но его речь еще пребывает в состоянии развития, не будучи еще зафиксированной в устоявшихся механизмах.

При помощи одной устной речи невозможно научиться грамматике и ораторскому искусству – для этого мы должны обратиться к письменному языку, который дает возможность постоянно иметь перед глазами текст, который подлежит анализу; то же самое относится и к речи.

Анализ чего-то переходного, непостоянного невозможен.

Речь должна материализоваться и быть стабильной: отсюда и вытекает необходимость записывать слова или представлять их в виде графических символов.

Третий этап моего метода обучения письму, то есть составление слов, предусматривает разбор слов не только на знаки, но и на составляющие его звуки; то есть знаки переводятся в звуки. Иными словами, ребенок разбивает услышанное слово, которое воспринимает как единое целое и значение которого он знает, на отдельные звуки и слоги.

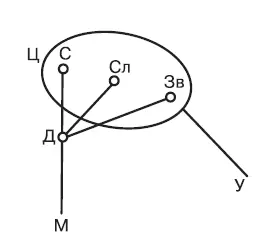

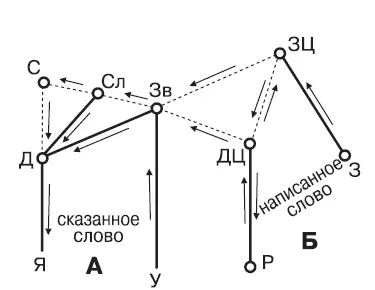

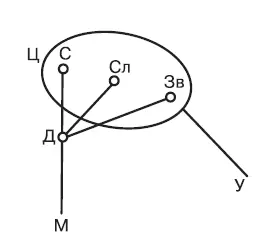

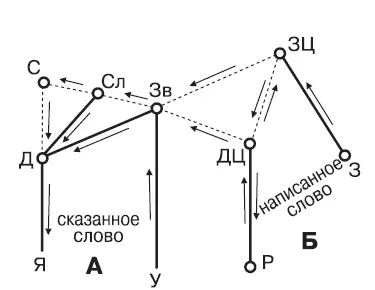

Позвольте обратить ваше внимание на следующую схему, которая демонстрирует взаимосвязь двух механизмов – письма и членораздельной речи.

Если при освоении устной речи есть вероятность, что ребенок неправильно воспримет звуки в словах, то при изучении графических символов, которые соответствуют определенным звукам, восприятие услышанного звука получает не только ясную и отчетливую фиксацию, но также вступает во взаимодействие с двумя другими формами восприятия графических знаков: центромоторным и центровизуальным. Ведь изучение графических символов по нашему методу предусматривает, что ребенок видит букву, вырезанную из наждачной бумаги, слышит ее четкое произношение и ощупывает ее контуры.

Периферийные каналы изображены жирными линиями; центральные каналы ассоциаций – пунктиром; а каналы ассоциаций, необходимые для восприятия речи на слух, – тонкими линиями. У – это ухо, Зв – слуховые центры звуков; Сл – слуховые центры слогов; С – слуховые центры слова; Д – двигательный центр членораздельной речи; Я – внешние органы членораздельной речи (язык); Р – внешние органы письма (рука); ДЦ – двигательный центр письма; ЗЦ – зрительный центр графических знаков; З – орган зрения.

Треугольник ЗЦ, ДЦ, Зв демонстрирует взаимосвязь этих трех форм восприятия при анализе речи.

Когда ребенку показывают букву и он может увидеть ее, ощупать ее контуры и услышать соответствующий звук, начинают работать центростремительные каналы УЗв; Р, ДЦ, Зв, а также З, ЗЦ, Зв. Когда ребенка просят назвать букву, одну или вместе с гласным, внешние стимулы действуют на З и проходят по каналам З, ЗЦ, Зв, Д, Р и З, ЗЦ, Зв, Сл, Д, Р. Сформировав ассоциативные связи посредством визуального стимула, то есть показав ребенку графический символ, можно вызвать соответствующую моторику членораздельной речи и проанализировать ее на предмет дефектов. Сохраняя визуальный стимул графического знака, провоцирующий артикуляцию, и сопровождая его слуховым стимулом соответствующего звука, произносимого учителем, можно корректировать артикуляцию; то есть при произнесении, вызванном визуальным стимулом, и при повторении соответствующих движений органов речи слуховой стимул, используемый в упражнении, улучшает произношение отдельных звуков и слогов, входящих в состав произносимых слов.

Позже, когда ребенок пишет под диктовку, преобразовывая звуки речи в язык знаков, он раскладывает услышанное им слово на звуки и переводит их в графические движения по каналам, сформировавшимся благодаря соответствующим мускульным ощущениям.

Дефекты речи, обусловленные недостатком воспитания

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Симона Дэвис - Монтессори для малышей [Полное руководство по воспитанию любознательного и ответственного ребенка] [litres]](/books/402222/simona-devis-montessori-dlya-malyshej-polnoe-rukovo-thumb.webp)