Приходится, однако, с сожалением отметить, что кое-где при нарезке террас на склонах для закладки лесополос бульдозеры уничтожали по пути естественную, прочно прижившуюся лесную поросль, снимали верхний, наиболее плодоносный слой почвы и обнажали нижний, легко выветриваемый и размываемый, непоправимо искажая ценный именно своей дикой первозданностью природный ландшафт Кара-Дага...

Кроме дуба и ясеня, на Кара-Даге много держидерева с цепкими кривыми шипами, грабинника, известного также под названием граба восточного; встречаются клен, липа, кизил, различные виды боярышника. К самой тропе подступает древовидный, или высокий, можжевельник, своей мягкой чешуевидной хвоей задевающий прохожих за ноги. Когда-то он был распространен по всему Крыму, но в настоящее время площадь можжевеловых лесов настолько сократилась, что все они объявлены заповедными. Дерево это теплолюбиво и восточнее Кара-Дага в Крыму не встречается. Древесина можжевельника высокого очень прочная, ароматичная, красивого розового цвета, побеги содержат ценное эфирное масло.

Богато представлена на Кара-Даге растительность каменистых степей, занявшая место истребленного леса, и наша тропа спускается к таким вот полянкам, следующим одна за другой по вершине Карагача. Здесь можно найти разнообразные ковыли (до восьми видов), асфоделину, типчак. Очень много полыни, наполняющей воздух своеобразным терпким ароматом. По склонам среди камней примостилась скумпия — невысокий кустарник, осенью «поджигающий» горы багрянцем своей густой овальной листвы. Местное население называет скумпию «матрач»; есть у этого растения еще несколько имен: желтинник, сумах дубильный, париковое дерево, причем каждое из этих названий обоснованно.

«Париковым деревом» скумпия называется потому, что ее цветы собраны в пышные метелки, образующие над кустом легкое розоватое или пурпуровое облачко; «дубильным» — потому что в листьях растений содержится много первосортных дубильных веществ (до войны крымские кожевенные артели работали именно на этом природном сырье). А еще из скумпии можно получать самые различные — от желтой до черной — краски; в ее коре и корнях имеются лекарственные вещества (в частности, жаропонижающие); этот исключительно неприхотливый, выносливый кустарник с мощной корневой системой можно использовать для укрепления крутых придорожных склонов.

Еще одно интересное растение в изобилии встречается на северном склоне Карагача, ниже нашей тропы, — ясенец голостолбиковый. Несомненно также, что это самое опасное растение Кара-Дага, а так как оно встречается и в других местах, стоит с ним познакомиться.

Названием своим этот крупный травянистый многолетник, по-видимому, обязан перистым, глянцевитым листьям, очень похожим на ясеневые. Собранные в прямостоячую кисть бледно-лиловые цветы, напоминающие цветы лилии, появляются с конца мая. Они, бесспорно, красивы, но если вы нарвете таких цветов или только понюхаете их, через некоторое время в коже появится зуд, затем лицо и руки покроются волдырями; в конце концов можно получить настоящий ожог, пятна и рубцы от которого остаются иногда на всю жизнь...

Объясняется столь коварное «поведение» ясенца тем, что в его наземных частях содержится сильно летучее эфирное масло, которое ядовито. В жаркий летний день масла испаряется так много, что растение стоит в невидимом облачке. Если к цветам поднести в этот момент горящую спичку, пары масла вспыхивают голубоватым пламенем, что, однако, не вредит самому растению. Поэтому-то ясенец называют в народе «огнем-травой» или «неопалимой купиной».

Всего на Кара-Даге насчитывают свыше тысячи видов цветковых и высших споровых растений, среди них — 15 видов деревьев и 50 видов кустарников. Первые цветы появляются здесь уже в конце января — начале февраля: оранжево-желтые шафраны, белые подснежники складчатые. Особенно много цветов весной; с наступлением летнего зноя количество их быстро уменьшается. Осенью, вместе с дождями, вновь появляются разнообразные цветы; только два зимних месяца горы лишены этого украшения. Между прочим, среди множества обычных, часто встречающихся растений можно найти около десятка эндемичных, свойственных только Кара-Дагу: житняк карадагский, эремурус Юнге, тюльпан коктебельский и другие.

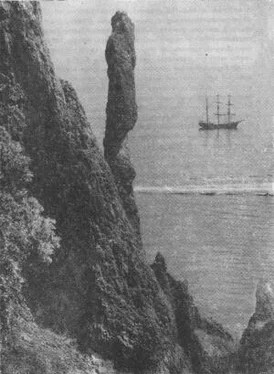

Тропа по Карагачу тянется без малого полтора километра. Почти у завершения ее, перед третьим некрутым подъемом, надо свернуть немного в сторону — к группе скал, возвышающихся справа. Своеобразная видовая площадка среди этих скал находится над совершенно отвесным обрывом, уходящим вниз, к морю, не менее чем на двести метров; здесь надо быть осторожнее. Внизу у самого берега поднимается из морских вод высокая, с острой вершиной скала. Ее называют Иван-разбойник, подробный рассказ о ней вы найдете во второй, морской, экскурсии по Кара-Дагу. Сверху, с хребта, скала эта выглядит иначе, чем снизу, как и Пуццолановая бухта, хорошо видная отсюда. Загромождающие ее пляж глыбы шаровой лавы равнодушно отражают бесконечные атаки волн прибоя; глядя на их медленный накат, так и тянет бросить вниз два-три камня — посмотреть, как долго будут они лететь в пустоте. Но не поддавайтесь искушению: внизу всегда могут быть люди. Тем более, что как раз в те места, к Ивану-разбойнику, есть с Карагача доступный спуск, начинающийся, правда, значительно правее места, на котором мы стоим.

Читать дальше