Халцедон полосчатого строения называется агатом (агат — по-гречески «твердый»); халцедон, загрязненный примесями (глиной, кальцитом), — кремнем; халцедон красного или розового цвета и есть привлекающий многих сердолик. Водный окисел халцедона, содержащий, кроме кремнезема, некоторое количество воды, получил название опала (по-гречески — «чарующий, поражающий глаз»). Это бледно-желтый или бесцветный минерал с внутренним переливом цветов, напоминающим блеск перламутра.

Встречаются на Кара-Даге и минералы из группы цеолитов: белый натролит; кроваво-красный, с перламутровым блеском, гейландит; похожий на кварц анальцим, сноповидный десмин, образующий черно-зеленые чешуйчатые кристаллы хлорит. Большим разнообразием отличаются яшмы Кара-Дага: красные, желтые, бурые, зеленые, коричневые. Почти все эти минералы образовались в заключительный период деятельности вулкана, когда в трещины остывшей лавы проникали горячие воды, содержавшие кремнезем и легкие металлы. Из этих водных растворов постепенно отлагались на стенках трещин и газовых пустот халцедон, аметист, горный хрусталь и другие минералы, которые еще встречаются в разных местах Кара-Дага.

Надо, однако, заметить, что в последнее время целые полчища искателей сувениров ежегодно выходят «на охоту», порой оставляя после себя изуродованные, искрошенные жилы, варварски расхищая великолепную кладовую карадагских минералов. Такое неуклонное разрушение горных пород со временем может изменить облик древнего вулкана. А ведь Кара-Даг — неповторимый памятник природы, и наша задача — сохранить его для потомков таким же, каким он был при нас. А для любителей красивых камней есть пляжи, на которые море само выносит обкатанные разноцветные камешки — подарки Кара-Дага...

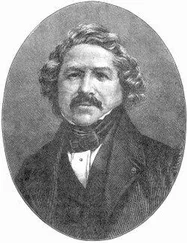

Дальше наш путь идет к Южному перевалу. Когда кончатся справа заросли дуба, закрывающие вид на море, и мы выйдем на открытое место, стоит оглянуться назад. Над правым зеленым склоном Гяур-Баха, ограничивающим с севера хребет Хоба-Тепе, поднимается гигантский каменный гребень. Это Стена Лагорио, названная так в честь одного из первых исследователей Кара-Дага, видного русского геолога профессора А. Е. Лагорио.

Стена эта образована изверженной породой, некогда в виде расплавленной магмы вторгшейся в массив более древних шаровых лав. Взламывая, раздвигая свое новое окружение, эта вязкая лава испытала сопротивление уже окаменевших пород и при застывании отразила их строение. Если приглядеться к Стене Лагорио, можно заметить на вертикальной ее плоскости огромные блюдцеобразные впадины — следы вдавливания шаров древней лавы, неоднородной по составу и впоследствии размытой.

Поднимающийся налево от нас склон Святой покрыт довольно густым лесом, да и вершина горы одета в зеленую шапку. Эти места населены богаче, чем другие на Кара-Даге. Кроме обычных мышей — лесной и желтогорлой, здесь селятся летучие: кожан поздний, крохотный нетопырь-карлик — полезнейшие животные. Из более крупных млекопитающих могут встретиться кабан и лиса, осторожный, прячущийся от людей барсук, широко распространенная по всему Крыму изящная белка-телеутка. На самых высоких дубах и ясенях гнездятся орлы-могильники; обычна серая крупная сова-неясыть. Среди многоголосого хора птиц можно различить резкий крик черноголовой сойки, торжественные рулады черного дрозда, а изредка — и переливчатые соловьиные трели...

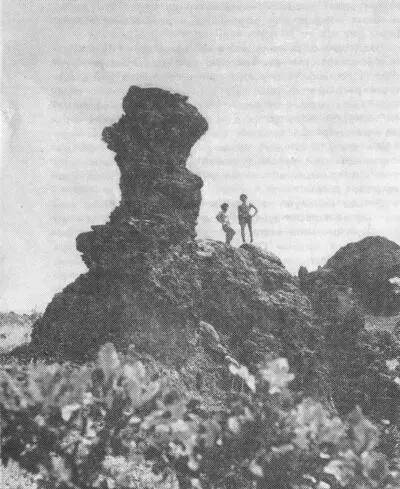

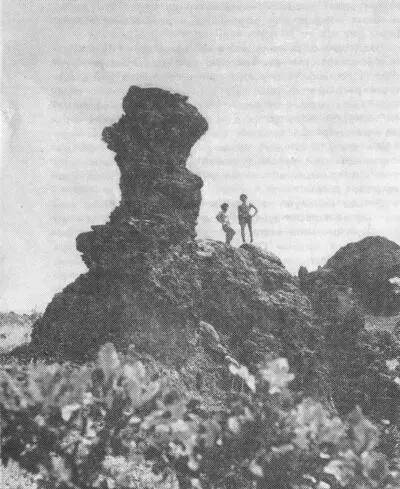

Каменные изваяния Кара-Дага

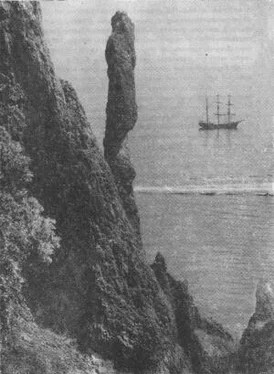

Но вот и Южный перевал (340 метров над уровнем моря). Он соединяет Береговой хребет со Святой горой, и по тропе, отходящей влево, можно подняться к самой ее вершине. Прилегающая к перевалу юго-восточная часть Святой сложена вулканической породой палеолипаритом; по всему перевалу на каждом шагу встречаются беловатые, с красной коркой выветривания, обломки этой породы. Обильно усыпано ими и верховье Коктебельской балки, куда и направляется, приглашая нас следовать за собой, дорога. Однако этим путем могут воспользоваться лишь те, кто очень устал и хочет скорее добраться до дома, остальные сворачивают направо, на Магнитный хребет, к тропинке, проходящей возле самого Чертова пальца.

Только здесь можно получить настоящее представление о величине и недоступности этой суровой, словно вырвавшейся из земли громады. И пусть под скалой благодатная тень; когда из-под нависшей над тобой сорокаметровой стены вновь выходишь под палящее солнце, к неказистым, но живым, лепечущим что-то на ветру деревцам и снова видишь далеко вниз уходящие склоны, искрящуюся гладь моря, — дышать становится как-то свободнее...

Читать дальше